Er gilt als der heimliche Vater der Abraham-Abkommen: Der israelische Diplomat Jeremy Issacharoff erinnert sich an die schrittweise Annäherung zwischen Jerusalem und Abu Dhabi – und sieht darin ein Muster für vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber der arabischen Welt.

Mein erster Besuch in der Golfregion führte mich im Mai 1994 nach Doha. Ich war Mitglied der israelischen Delegation bei der Plenarsitzung für multilaterale Rüstungskontrolle und regionale Sicherheit, die nach der Madrider Friedenskonferenz 1991 eingerichtet worden war. Es war eine faszinierende Erfahrung, zentrale nationale und regionale Sicherheitsfragen mit arabischen Kollegen in einer arabischen Hauptstadt zu diskutieren. Besonders beeindruckend war eine ausführliche Diskussion mit der jordanischen Delegation über regionale Sicherheit, die wenige Monate vor der Unterzeichnung des Friedensvertrags durch Jitzchak Rabin und König Hussein im Oktober stattfand. Später sahen wir mit anderen arabischen Kollegen die Liveübertragung der Unterzeichnung des Oslo-II-Abkommens in Kairo.

Während der Gespräche selbst verbrachten wir endlose Stunden damit, hin und her zu diskutieren, um eine Einigung in zentralen Fragen zu erzielen, die uns oft entgangen waren. Obwohl es keine Durchbrüche gab, schuf der Prozess selbst stärkere persönliche Beziehungen und zukünftige Kommunikationskanäle, lange nachdem wir vergessen hatten, worüber wir gestritten hatten. Im Herbst 1995 wurden diese Gespräche von Ägypten abgebrochen, doch hatten sie einigen Golfstaaten bereits einen gewissen diplomatischen Schutz und Legitimität für bilaterale Beziehungen mit Israel verschafft.

Dies wurde 1994 deutlich, als ich als politischer Berater an der israelischen Botschaft in Washington tätig war. Sandra Charles, die für die Bush-Regierung zu den Golfstaaten gearbeitet hatte, kontaktierte mich einige Wochen, nachdem wir uns zufällig in einem bekannten Restaurant in Georgetown getroffen hatten. Sie fragte, ob Israel erwägen würde, dem bevorstehenden Verkauf moderner F-16-Kampfflugzeuge an die VAE nicht zu widersprechen. Sie erklärte, die Emirate wollten angesichts der Kontroverse um den Verkauf von AWACS-Flugzeugen an Saudi-Arabien Ende der 1980er-Jahre keinen Ärger. Ich antwortete instinktiv, dass die VAE, wenn sie einen Konflikt mit Israel vermeiden wollten, direkt auf uns zukommen und uns helfen sollten, die Auswirkungen dieses Abkommens zu verstehen.

Der greifbare Beweis dafür, wie ein direktes persönliches Gespräch mit einem arabischen Kollegen sehr reale Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen zwei Ländern haben kann

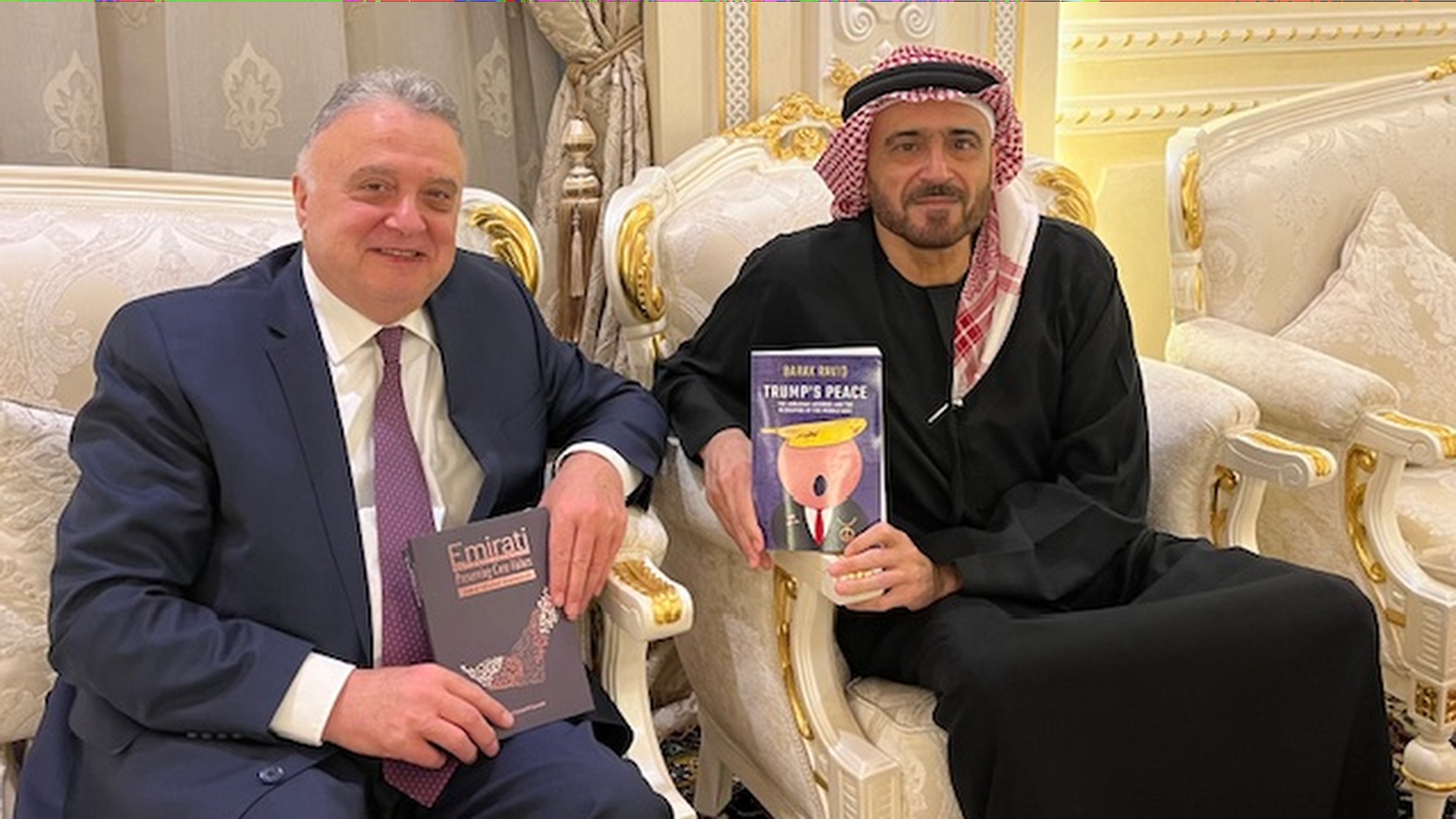

Etwa zwei Wochen später lud mich Charles in ihr Büro ein, wo ich zum ersten Mal Dr. Jamal Al-Suwaidi traf, den Generaldirektor des »Emirates Center for Strategic Affairs« in Abu Dhabi, der auch ein enger persönlicher Berater des damaligen Kronprinzen Scheich Muhammad bin Zayed war. Nach einer kurzen Einführungsrunde ließ Charles uns beide allein, um das Gespräch fortzusetzen. Es zeigte sich schnell, dass Dr. Suwaidi ein scharfsinniger strategischer Denker war, der die Ansichten seines Landes zur regionalen Sicherheit eloquent darlegte und ein klares Interesse an der Fortsetzung des Dialogs mit Israel hatte. Es wurde auch deutlich, dass die regionalen Interessen der VAE und Israels erheblich überlappten.

Nach weiteren Treffen mit Dr. Jamal Suwaidi sowie separaten Diskussionen über die spezifischen Auswirkungen des Verkaufs auf Israels qualitative militärische Stellung informierte Premierminister Rabin anschließend den US-Verteidigungsminister William Perry, dass Israel keine Einwände gegen den Verkauf habe. Dies war eine wichtige erste vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den Emiraten, die in den 1990er-Jahren zu einer informellen israelischen Präsenz in den VAE, anschließenden strategischen Gesprächen zwischen beiden Ländern und schließlich fast dreißig Jahre später zu den Abraham-Abkommen führte. Für mich war dies der greifbare Beweis dafür, wie eine fast zufällige Kette von Ereignissen und ein direktes persönliches Gespräch mit einem arabischen Kollegen sehr reale Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen zwei Ländern haben können.

Die nächste Phase der Beziehungen zu den VAE folgte während der Zweiten Intifada 2000–2002, als angesichts der gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Israel und den Palästinensern der Druck zunahm, unseren Vertreter in Abu Dhabi abzuziehen. Hauptgesprächspartner war damals Dr. Jamal Al-Suwaidi, der die Frage unserer weiteren Präsenz bei unserem Unterhändler Bruce Kashdan aufwarf. Nach langen Diskussionen schlug Jamal Bruce vor, ich solle dringend Abu Dhabi besuchen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen würde. Ich war damals stellvertretender Generaldirektor für strategische Angelegenheiten und äußerst bewegt, dass Jamal unsere früheren Gespräche in Erinnerung gerufen hatte, in der Hoffnung, wir könnten ein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis erzielen.

Der erste Besuch in Abu Dhabi im Jahr 2002 auf offizielle Einladung war ein aufregendes Erlebnis. Es waren die düsteren Tage der Intifada in Israel, und ich freute mich, Jamal in seiner Heimat zu treffen. Unser Gespräch mit Bruce dauerte etwa sieben Stunden. Wir besprachen verschiedene Trends und Entwicklungen in der Region seit unserem letzten Treffen und die schwierigen Herausforderungen, die der palästinensische Aufstand nicht nur für Israel, sondern auch für die Golfstaaten mit sich gebracht hatte. Ein weiteres wichtiges Thema der Diskussion war der Irak und die wachsenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saddam Hussein. Auf beiden Seiten herrschte große Unsicherheit über die weitere Entwicklung dieser Krise, doch es wurde deutlich, dass der Austausch unserer Einschätzungen für beide Seiten von Vorteil war.

Nach meiner Rückkehr nach Jerusalem gerieten die Beziehungen zu den VAE 2009 infolge der Mabhuh-Affäre in Dubai im Januar 2010 in eine schwere Krise

Mein unmittelbares Gefühl nach dem ersten Treffen war, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Interessen Israels und der VAE die Meinungsverschiedenheiten zu überwiegen schienen. Trotz der Differenzen in der Palästinafrage herrschte eine positive regionale Dynamik im Gespräch. Wir vertagten die Diskussion und trafen uns später am Abend erneut. Jamal teilte uns mit, dass Israels Präsenz in Abu Dhabi nicht nur fortgesetzt werde, sondern dass man auch regelmäßige strategische Konsultationen mit Israel zu den besprochenen Themen abhalten wolle. Diese Konsultationen fanden vor und nach dem Zweiten Golfkrieg mit dem Irak sowie im Zuge der Weiterentwicklung der iranischen Atom- und Raketenprogramme mehrmals statt.

Meine Beziehungen zu den VAE setzten sich zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Funktionen fort. Anfang 2009 diente ich als stellvertretender Missionschef in unserer Botschaft in Washington. Unmittelbar nach Präsident Obamas Amtsantritt erhielten der VAE-Botschafter Yusuf Al-Otaiba und ich von unseren jeweiligen Außenministern die Anweisung, auf die neue Regierung zuzugehen und gemeinsam unsere Ansichten zur Bedrohung der regionalen Sicherheit durch Iran darzulegen. Ich kontaktierte den US-Nahostgesandten Dennis Ross und sagte, dass wir uns gerne mit dem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Treffen zum Thema Iran zusammensetzen würden. Er stimmte sofort zu. Wir hatten unsere Briefings nicht vorher abgestimmt, und dennoch schienen sich die Präsentationen nahtlos zu ergänzen. Wir empfanden es damals als besonders wichtig, dass eine gemeinsame israelisch-arabische Präsentation die echte regionale Besorgnis über Iran unterstreichen würde.

Nach meiner Rückkehr nach Jerusalem gerieten die Beziehungen zu den VAE 2009 infolge der Mabhuh-Affäre in Dubai im Januar 2010 in eine schwere Krise. Die Emirate waren zutiefst verärgert über diese Operation, die als schwerer Angriff auf ihre Souveränität angesehen wurde. Infolgedessen brachen die Kontakte zu den VAE praktisch ab, und der Generaldirektor des Außenministeriums, Yossi Gal, bat mich im April, nach Washington zu reisen und mich mit Yusuf Al-Otaiba zu treffen. Der antwortete, falls ich um ein offizielles Treffen gebeten hätte, könnten wir uns nicht treffen; wenn es sich aber um ein Treffen unter Freunden handele, würde er sich freuen, mich zu sehen. Ich war nicht befugt, mich für das Geschehene zu entschuldigen, obwohl er ein zu feiner Diplomat war, um meine Gefühle in dieser Angelegenheit nicht zu verstehen. Ich betonte jedoch, wie wichtig es sei, die über die Jahre gewachsenen bilateralen Beziehungen sowie die regionalen Interessen und Herausforderungen, die beide Länder teilten, aufrechtzuerhalten. Das Treffen löste das Problem zwar nicht, trug aber möglicherweise dazu bei, die seit Januar entstandenen Spannungen abzubauen.

Zwei Jahre später reiste ich mit einer kleinen Delegation unter der Leitung des Generaldirektors nach Abu Dhabi, um mit Anwar Gargash zusammenzutreffen, dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten. Bei diesem Besuch wollten wir mehrere regionale Themen, vor allem Iran, besprechen, und die bilateralen Beziehungen wiederbeleben, die zu diesem Zeitpunkt praktisch eingefroren waren. Als Minister Gargash seine Ansichten zu Iran und anderen regionalen Themen vortrug, stimmten diese fast vollständig mit unseren Einschätzungen überein. Leider wirkte der Mabhuh-Vorfall auch damals noch nach und überschattete die bilateralen Beziehungen. Der weitere Weg schien ungewiss und wenig ermutigend, doch die beständige Übereinstimmung unserer regionalen Perspektiven bestärkte mich in der Überzeugung, dass die diplomatischen Beziehungen mit den VAE schließlich wieder so aufgenommen werden würden, wie sie im September 2020 bestanden.

Eine entscheidende Grundlage hierfür wäre ein konzertiertes Bemühen, einen glaubwürdigen politischen Horizont für die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu schaffen

Um das Kapitel VAE in meiner diplomatischen Laufbahn abzuschließen, wurde ich zusammen mit Bruce Kashdan im September 2020 von Botschafter Otaiba zur Unterzeichnungszeremonie der Abraham-Abkommen ins Weiße Haus eingeladen. Kurioserweise, aber nicht überraschend, erhielten wir von israelischer Seite keine Einladung. Zu dieser Zeit war ich Israels Botschafter in Deutschland, und nach meiner Rückkehr nach Berlin überreichten die VAE-Botschafterin Hafsa Al-Ulama und ich die unterzeichneten Abkommen dem deutschen Außenminister Heiko Maas. Der lud daraufhin die beiden Außenminister Gabi Ashkenazi und Scheich Abdullah zu ihrem ersten trilateralen Treffen ein, das auf Vorschlag von Scheich Abdullah am Eingang des Holocaust-Mahnmals im Zentrum Berlins begann. Dies war eine sehr bedeutsame und bewegende Geste des Außenministers, der so viel zu den bilateralen Beziehungen beigetragen hat.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich nach vier Jahrzehnten zahlreicher Kontakte, Diskussionen und Dialoge mit unseren arabischen Nachbarn fest davon überzeugt bin, dass Israels größte strategische Investition in unsere Zukunft darin besteht, die Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien zu stärken und die Abraham-Abkommen auf Saudi-Arabien auszuweiten. Eine entscheidende Grundlage hierfür wäre ein konzertiertes Bemühen, einen glaubwürdigen politischen Horizont für die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu schaffen. Die Saudis haben klar erklärt, dass ein vereinbarter und glaubwürdiger Weg zu einer Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel unerlässlich ist. Dies würde auch einer wiedererstarkten palästinensischen Führung ohne die Hamas helfen, die mit Unterstützung Ägyptens, Jordaniens, der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer Golfstaaten sowie entschlossener amerikanischer und europäischer Hilfe und Unterstützung die Kontrolle über Gaza und dessen Wiederaufbau übernehmen könnte.

Der 20-Punkte-Plan, der den Krieg beendet und die Freilassung israelischer Geiseln vorsieht, könnte tatsächlich die Grundlage für eine stabilere Zukunft für Israelis, Palästinenser und die gesamte Region sein. Eine weitere wichtige regionale Entwicklung könnte der Wandel in Syrien mit dem Sturz des Assad-Regimes und die Möglichkeit mehrerer Sicherheitsvereinbarungen sein, die das Grenzgebiet zu Israel stabilisieren könnten. Die Ausweitung der Abraham-Abkommen auf Saudi-Arabien könnte zudem die Aussicht auf eine Intensivierung der Beziehungen Israels zu Syrien und dem Libanon verbessern.

Letztendlich haben die Auswirkungen des Krieges seit dem 7. Oktober in den letzten zwei Jahren Hamas und Hizbullah geschwächt, das Regime in Syrien gestürzt und damit Irans Einfluss, Israel und andere gemäßigte arabische Staaten in der Region zu bedrohen, erheblich verringert. Zwar ist davon auszugehen, dass Iran sein Atom- und Raketenprogramm weiter vorantreibt, doch bietet sich nun eine neue strategische Realität und die Chance, Israels Beziehungen zu seinen Nachbarn zu stärken und den von Iran angestrebten »Feuerring« um Israel durch einen »Ring der Stabilität und des Friedens« zu ersetzen. Das wäre der ultimative Sieg.

Jeremy Issacharoff ist ehemaliger israelischer Diplomat und von August 2017 bis April 2022 Botschafter Israels in Deutschland.