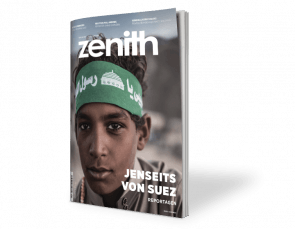

Der Islamische Staat macht Jagd auf Afghanistans Schiiten – und der sich anbahnende Verhandlungsfrieden zwischen Regierung und Taliban könnte alles noch schlimmer machen. Droht dem Land nun eine Spaltung entlang religiöser Bruchlinien?

Fünf Männer stehen im Schatten eines Baums und blicken auf die Moschee und ihre himmelblauen Kuppeln. Um ihre Schultern hängen Gewehre, die älter als die jungen Männer sind. Die holzverkleideten Griffe der Waffen haben sich dunkel verfärbt vom Schweiß nervöser Hände, ihre zerkratzten Läufe erzählen vom Krieg. Die Wachen haben an diesem Morgen in Taschen und Rücksäcke geschaut, Kofferräume geöffnet und Fragen gestellt. Jetzt treiben die kräftige Sonne und der Ruf des Mullahs die Gläubigen in die Moschee, und der von einer hohen Steinmauer gerahmte Hof bleibt leer zurück. Nur die Kinder spielen weiter. Sie haben sich längst an ihre Beschützer und deren Waffen gewöhnt.

Die Daimirdadiha-Moschee liegt im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die meisten Mitglieder der schiitischen Gemeinde stammen aus der Nachbarprovinz Wardak. Heute haben sich im ersten Stock des Gotteshauses rund 200 Männer versammelt, die der Geschichte von Zainab und der Schlacht von Kerbala lauschen. Unter den kratzigen Sound des Verstärkers mischt sich ihr vielstimmiges Schluchzen. Die Finger mit schweren Lapislazuli-Ringen besteckt, in den Händen Gebetsketten, schämen sich die Schiiten ihrer Tränen nicht. Sie erinnern an die für sie gebrachten Opfer, wie es die Tradition an Arba‘in verlangt.

Es ist Mitte Oktober, der Trauermonat Muharram ist gerade zu Ende gegangen. Die Schiiten atmen auf – anderes als befürchtet, blieb ein Anschlag auf ihre religiöse Feier aus. Nach dem Ende des Gebets tritt Haji Masjidi Nuri ins Freie. Staub und Smog flimmern über dem beigen Häusermeer Kabuls und tauchen die afghanische Hauptstadt in ein goldenes Licht. Die von Tränen geröteten Augen des 76-jährigen Gemeindevorstehers bedeckt ein feiner Schleier, die Falten in seinem Gesicht bezeugen ein langes Leben und frische Sorgen. »Bis zu fünf Wachleute sichern die Moschee«, sagt er und blickt zu den jungen Männern mit ihren Kalaschnikows.

Und obwohl die Waffen von der Regierung gestellt werden, fühlt sich Haji Masjidi Nuri im Stich gelassen, patrouilliert nachts auf altersmüden Beinen durch sein Viertel. »Die Regierung kann sich doch nicht mal selbst schützen! Sonst müssten nicht alte Leute wie ich uns um die Sicherheit kümmern.« Sorgen, die berechtigt sind. Denn der Ende 2014 entstandene, regionale Ableger des selbst erklärten Islamischen Staats – der »Islamische Staat Khorasan« (ISKP) – orchestriert seit Jahren eine blutige Kampagne gegen Afghanistans Schiiten.

Die Statistik der Vereinten Nationen zählt für 2016 und 2017 mehr als 50 Angriffe auf ihre Einrichtungen und Moscheen. 242 Menschen wurden in diesen zwei Jahren ermordet, nahezu 500 verletzt. Und wie überall in Afghanistan nimmt auch diese Form der Gewalt zu. Allein 2018 verloren 223 Menschen durch antischiitisch motivierte Anschläge ihr Leben, fast 550 wurden verletzt. Messer, Sturmgewehre, Sprengstoffwesten, komplexe Attacken und Doppelanschläge haben die Opferzahlen einzelner Angriffe nahezu verdoppelt.

Einen Großteil dieser Anschläge reklamiert der ISKP, der sich heute vor allem in der ostafghanischen Provinz Nangarhar festgesetzt hat, für sich. Nach anfänglichen militärischen Erfolgen geriet die Gruppe zwar schnell in Bedrängnis, doch trotz jahrelangen Widerstands durch die afghanische Armee, deren amerikanische Verbündete und die mit dem ISKP offiziell verfeindeten Taliban schätzen die UN die Zahl ihrer Kämpfer auf bis zu 4.000.

Neben Kämpfern, Waffen und Geld importieren sie aus dem Nahen Osten aber noch etwas anderes: eine Weltanschauung. »In Afghanistan gibt es jede Menge Probleme. Seit Jahren herrscht hier Krieg. Doch eines gab es nie: Konfessionalismus. Das änderte sich mit dem Auftauchen des IS«, ist der afghanische Analyst Hekmatullah Azamy überzeugt. Azamy forscht am »Centre for Conflict & Peace Studies«, einem dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai nahestehendem Thinktank.

Er warnt vor einer Spaltung der afghanischen Gesellschaft entlang religiöser Bruchlinien und befürchtet, dass sich der afghanische Vielvölkerstaat mit seiner schwachen Zentralregierung als Zunder für die geistigen Brandstifter erweisen könnte – und Religion als Sollbruchstelle: »Wenn wir nicht alle gemeinsam diese Ideologie bekämpfen, droht uns am Ende das Schicksal von Syrien oder Irak.«

Getrennt von kilometerhohen Bergketten wie dem Hindukusch und dem Koh-e Baba ist Afghanistan Heimat vieler Ethnien. Auch wenn die Regierung keine genauen Zahlen liefern kann, dürften die überwiegend sunnitischen Paschtunen die Hälfte der 35 Millionen Afghanen stellen. Ein weiteres Viertel machen ethnische Tadschiken aus, auf Usbeken und Hazara entfallen je zehn Prozent der Bevölkerung.

Die Hazara leben vor allem in den Provinzen Bamiyan und Daikondi in Zentralafghanistan, sprechen mit Dari einen persischen Dialekt und berufen sich in ihrer Abstammung auf den mongolischen Eroberer Dschingis Khan. Zwar gibt es auch schiitische Paschtunen und Gemeinden der siebenerschiitischen Ismailiten – doch Hazara und schiitischer Islam werden von vielen Afghanen synonym verwendet.

»Wir haben uns 2014 im Büro kennengelernt, aber über ein Jahr hat keiner von uns den Mut gefunden, den anderen anzusprechen«, erinnert sich Nikbakht Husaini*. Der junge Hazara arbeitet damals in einer Reiseagentur, und es ist ihr gemeinsamer Chef, der den 26-Jährigen und seine Arbeitskollegin verkuppelt. Seitdem kämpfen die beiden um eine gemeinsame Zukunft, denn die sunnitische Familie der Tadschikin lehnt Husaini ab. »Wo liegt das Problem?«, fragte Husaini ihren Vater. »Ich bin Schiit, ihr seid Sunniten. Das akzeptiere ich. Aber wir sind doch alle Muslime. Wir haben den gleichen Gott und den gleichen Propheten.« Neun Monate braucht er, um erst den Vater auf seine Seite zu ziehen und dann die Mutter für sich zu gewinnen.

Bis zu 4.000 Kämpfer stehen nach Schätzungen im Sold des »Islamischen Staates Khorasan (ISKP)«.

Die beiden Familien sind mitten in der Hochzeitsvorbereitung, als die nächste Katastrophe über das junge Paar hereinbricht. »2017 wurde mein Bruder bei einem Bombenanschlag in einer Moschee getötet, seine Frau und seine beiden Kinder wurden verletzt«, flüstert Husaini. Sein jüngster Neffe verliert sein rechtes Auge, als die Explosion einen Splitter in den Kinderschädel treibt. Die Ärzte sind ratlos und trauen sich aus Angst vor weiteren Gehirnschäden nicht zu operieren. Husaini kümmert sich um die Familie, stellt seine eigene hintan.

Heute, zwei Jahre später, schmieden er und seine Freundin neue Hochzeitspläne, doch inzwischen hat der kleine Bruder seiner Freundin Bedenken angemeldet. Husaini glaubt, dass ihr Onkel, ein konservativer Prediger, ihn dazu angestiftet hat. »Am Anfang war es mir egal, dass ich Schiit bin und sie Sunnitin. Ich war verliebt und dachte, nichts könne uns aufhalten«, erinnert er sich. »Wahre Muslime und gebildete Demokraten sollten sich doch nicht von Vorurteilen leiten lassen.«

Ein frommer Wunsch, glaubt der Analyst Hekmatullah Azamy. Er beobachtet eine Zunahme konfessioneller Vorurteile in weiten Teilen der Bevölkerung: »Viele Afghanen übernehmen zunehmend extremistisch-salafistische Ideen. Ich habe viele solcher Debatten erlebt. Da werden Schiiten auf einmal zu Ungläubigen erklärt. Das besorgt mich, das bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt.« Sein »Centre for Conflict & Peace Studies« will in einer Untersuchung herausgefunden haben, dass insbesondere von Saudi-Arabien finanzierte Koranschulen und im Ausland ausgebildete Imame eine solche Islam-Interpretation verbreiten.

Hinzu kommt, dass sich mittlerweile viele Afghanen im Internet informieren würden. »Früher war es schwierig, an Informationen zu gelangen«, erklärt Azamy. »Doch heute gehen die Menschen ins Netz, und vieles, was sie dort zu Schiiten und Sunniten finden, stammt aus salafistischen Quellen.«

Es ist nicht einfach, den Schiiten-Friedhof zu finden. Hier auf einem Hügel, an dessen beige Flanke sich ein Ausläufer Kabuls schmiegt. Ein kräftiger Wind zieht von den Bergen hinab und reißt an den schwarzen, roten und grünen Fahnen, die die Grabreihen schmücken. Die große Stadt wirkt hier friedlich, der Smog erträglich, und der Soundtrack Kabuls – dieses Medley aus stotternden Motoren und den schmetternden Rotoren amerikanischer Transporthelikopter – tönt dumpf.

Hier wurden Träume zu Grabe getragen. Wie der von Behroz Sharif, der kurz vor seiner Ermordung zum Chinesisch-Studium zugelassen worden war. Auf einer der vielen steinernen Grabtafeln liegt eingerollt in eine bunte Wolldecke eine Mutter auf dem Grab ihres Sohnes. Still daneben hockt der Vater, blickt auf Frau und Sohn, während die Zigarette in seiner Hand längst Asche ist. »Wer einen Funken Menschlichkeit in sich trägt, muss angesichts der Gräber doch verstehen, warum wir Hazara das jetzige System ablehnen«, sagt Ahmad Behzad. Seine dunklen Augen schimmern schwach, wenn er sich an den 23. Juli 2016 erinnert.

Behzad – politischer Aktivist oder aktivistischer Politiker, so genau lässt sich das nicht sagen – ist an diesem Tag in seinem Element. Als Führungsfigur der »Aufklärungsbewegung «, führt er Tausende Schiiten durch Kabul. Sie demonstrieren gegen die Verlegung einer geplanten Stromtrasse, die Elektrizität und Fortschritt in die Kernprovinzen der Hazara hätte bringen sollen. Inmitten dieses Protestzugs zünden zwei Selbstmordattentäter ihre Sprengwesten. 80 Menschen sterben, 230 weitere werden teils schwer verletzt. Behzad überlebt, seine getöteten Mitstreiter sind auf dem Hügel am Rand der Stadt begraben.

Mit seinem akkurat getrimmten, graumelierten Bart, lässigen Button-Down-Hemd und dem taillierten Sakko könnte man sich den 45-jährigen Behzad problemlos als Fondsmanager in der Londoner City vorstellen. Es ist seine Stimme, die den Politiker verrät. Wie er die Worte abwiegt, sie wohltemperiert in den Raum entlässt und ihnen nachspürt. »Die Regierung behauptet, sie würde sich um unsere Sorgen kümmern. Aber das stimmt nicht.« Behzad war Abgeordneter in der Wolesi Dschirga, dem afghanischen Unterhaus, und ist damit eigentlich Teil einer politischen Erfolgsgeschichte, denn die 2001 von den USA eingesetzte Regierung unter Präsident Hamid Karzai verabschiedet früh eine Verfassung, die allen Ethnien des Landes gleiche Rechte zusichert.

Hazara wie Behzad kommen so in politische Ämter, werden Teil der Regierung und sind im Parlament teilweise sogar überrepräsentiert. Für Behzad sind es diese politischen Erfolge im neuen Afghanistan, die die Hazara zu Feinden des paschtunischen Establishments und zum Ziel von Anschlägen gemacht haben. Das Leben in Afghanistan ist gefährlich. Noch gefährlicher für exponierte Politiker. Eine Melange aus Angst, Todesdrohungen und erlebten Verlusten ist der Paranoia Dünger.

Wer sind die Hazara?

Das Volk der Hazara lebt hauptsächlich in einem kompakten Siedlungsgebiet in Zentralafghanistan, dem sogenannten Hazaradschat, um die Distrikte Bamyan, Daykondi und Ghor. Die Hazara sprechen eine Form des Persischen, das Hazaragi, das eng mit dem in Afghanistan gesprochenen Dari verwandt ist. Zurzeit wird der Bevölkerungsanteil der Hazara mit rund zehn Prozent der afghanischen Bevölkerung von 35 Millionen angegeben.

Die Zahlen basieren allerdings auf groben Schätzungen und sind daher mit Vorsicht zu genießen. Zwar wurde nach dem Sturz der Taliban beim Petersberger Prozess im Jahr 2001 eine Volkszählung beschlossen, seitdem aber angesichts immenser technischer und politischer Herausforderungen sowie Sicherheitsbedenken immer wieder verschoben.

Ihr äußeres Erscheinungsbild gilt anderen Afghanen als »ostasiatisch«. Die Herkunft der Hazara (von Hazar, Persisch für Tausend) wird gemeinhin auf eine Tausendschaft der Armee des Mongolenherrschers Dschingis Khan zurückgeführt, die sich im 13. Jahrhundert auf ihrem Weg nach Westen in Afghanistan niedergelassen haben soll.

Einige Hazara weisen diese Deutung jedoch zurück und beziehen ihre Herkunft stattdessen bereits auf die Zeit des Kalifen Ali (656–661 n.Chr.). Auch zu safawidischer Zeit (16–17. Jahrhundert) konvertierten wohl einige Afghanen im Hazaradschat zum zwölferschiitischen Islam. In der von sunnitischen Paschtunen geprägten afghanischen Gesellschaft standen die Hazara traditionell am unteren Ende der Hierarchie. Armut, Hunger, Perspektivlosigkeit und Unterdrückung trieb viele Hazara aus dem Hazaradschat in die afghanischen Städte Kabul und Masar-i-Scharif sowie die Nachbarländer Iran und Pakistan.

Insbesondere in der pakistanischen Stadt Quetta (Belutschistan) siedelte sich bereits in den 1890er-Jahren im Zuge der brutalen Hazara-Verfolgung unter der Regentschaft des Emirs Abdur Rahman Khan (1880–1901) eine große Gemeinde an. In der namensgleichen pakistanischen Region Hazara rund um die Stadt Abbottabad wohnen dagegen traditionell keine Hazara.

Nach einer Phase der relativen Entspannung spitzte sich die Lage der Hazara mit dem Beginn des afghanischen Bürgerkriegs weiter zu. Unter der Herrschaft der Taliban kam es zu zahlreichen Massakern und Zerstörungen im Hazaradschat, denen neben Tausenden Zivilisten auch die berühmten Buddhastatuen von Bamiyan zum Opfer fielen.

Auch im pakistanischen Exil gerieten die Hazara nach 2001 zunehmend ins Visier sunnitischer Extremisten. In der afghanischen Verfassung von 2004 sind die Hazara und alle anderen Volksgruppen rechtlich gleichgestellt. Erstmals wird seitdem die schiitische Privatrechtsgebung anerkannt. Von Leo Wigger

So lebt Behzad in einem der ältesten Stadtteile Kabuls, der genaue Ort ist geheim. Sein Anwesen liegt am Ende einer engen Zufahrtsstraße ohne Ausweichmöglichkeit, hohe Lehmmauern verdecken jede Sicht, vermummte Bewaffnete kontrollieren Taschen, Rucksäcke und Absichten. Im Gespräch raunt er dann von Ränken, die Teile der Regierung gegen die Hazara schmieden würden. Spricht von Allianzen, die Politiker und Taliban eingehen würden. Behauptet, dass die omnipotente »Nationale Sicherheitsdirektion« ihren Teil zu dem verheerenden Anschlag auf die »Aufklärungsbewegung « beigetragen habe.

Nicht wenige politische Beobachter halten eine derartige Zuspitzung der Debatte für gefährlichen Populismus. Etwa Lotfullah Najafzada. Der 31-jährige Hazara ist Direktor des Fernsehsenders TOLO News und einer der prominentesten Journalisten des Landes: »Wenn man die ethnische Karte spielen will, fängt man an, die Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen. Ich halte das für ungesund.« Najafzada hat selbst Redaktionskollegen bei einem antischiitisch motivierten Anschlag des ISKP verloren und glaubt: »Wir sollten alle Menschen als Afghanen betrachten. Dann wird jeder Spaltungsversuch erfolglos bleiben.«

Doch Gewalt hat in Afghanistan immer wieder ethnische und religiöse Bezüge genommen. So kulminieren Verfolgung und Diskriminierung der Hazara im späten 19. Jahrhundert. Der »Eiserne Emir«, der Paschtune Abdul Rahman Khan, schlug in den 1890er -Jahren mehrere ihrer Revolten brutal nieder. In der Folge wurden überlebende Hazara-Frauen und -Kinder auf den Märkten von Kabul und Kandahar versklavt.

Auch unter späteren Herrschern hatten Hazara zu leiden, doch es ist der Aufstieg der Taliban im Chaos des Bürgerkrieges, der auf die sowjetische Besatz gefolgt war, der eine neue Ära besonders unnachgiebiger Verfolgung zeitigte. So ließ Taliban-Kommandeur Mulla Manon Niazi nach Erstürmung der Stadt Mazar-e- Sharif am 8. August 1998 gezielt Angehörige religiöser Minderheiten hinrichten. Tausende starben, schätzt Human Rights Watch. Nach dem Sturz der Taliban stießen Forensiker der Vereinten Nationen auf Massengräber in Bamiyan. Bis zu 15.000 Hazara waren massakriert und verscharrt worden.

Ein Hinterhof am Ende einer kurzen Abzweigung von der Basar-Straße, im Zentrum der Stadt Bamiyan. Der Boden ist sandig, nicht asphaltiert. Öl, Schmierfett und Benzin ziehen Schlieren zwischen dem halben Dutzend Verschlägen, die hier aufgebaut sind. Motoren heulen, ein Autowrack wird mit einem Vorschlaghammer bearbeitet, zwischen dem Metallschrott kurven junge Mechaniker auf Motorrollern zwischen den Bretterbuden hin und her.

Hier arbeitet Mirza Hussain. Seine blauschwarze Mütze aus grobem Strick sitzt schief und bedeckt kaum den fliehenden Haaransatz. Mit ihm kommt ein Geruch von Politur aus dem Inneren der Fahrradwerkstatt, die der 44-Jährige hier betreibt. Er reicht Hände, die so trocken und rau sind, wie die Arbeit, die er mit ihnen verrichten musste. Hussain war vier Jahre Gefangener der Taliban, nachdem diese Bamiyan, das Herz des Hazaradschat, überrannt hatten.

Es sind bittere Erinnerungen, denen Hussain nachspürt, denn er ist einer der Männer, die die Taliban kurz vor ihrem Sturz 2001 dazu zwangen, die weltberühmten Buddha-Statuen von Bamiyan zu zerstören: »Sie sagten, weil unsere Vorfahren diese Statuen aus dem Stein gehauen haben, sei es unsere Pflicht, die Buddhas mit unseren eigenen Händen zu zerstören. Als ich hörte, dass wir die Statuen sprengen sollen, wurde ich erst wütend und verlor dann alle Hoffnung. Ich wusste, dass ich diese Tat eines Tages bereuen würde. Das brach mir das Herz.« Wie Augenhöhlen starren die leeren Nischen heute blind ins Tal, steinernes Mahnmal der Barbarei und zugleich Menetekel für die Hazara angesichts der Rückkehr ihrer Peiniger.

Heute stehen die wiedererstarkten Taliban vor der Frage, wie sie mit der militärischen und ideologischen Konkurrenz durch den »Islamischen Staat Khorasan« umgehen sollen. Die offizielle Linie ist eindeutig: Der ISKP wird bekämpft, anekdotische Berichte über Kooperation im Kampf gegen die afghanische Armee dementiert.

Analyst Hekmatullah Azamy warnt jedoch davor, die Taliban als monolithischen Block zu betrachten. Tatsächlich habe es schon immer salafistische und antischiitische Elemente in der Bewegung gegeben, verstärkt noch seit ihrer Rückkehr aus dem pakistanischen Exil vor rund 15 Jahren. Azamy glaubt, dass salafistische Strömungen seitdem weiteren Auftrieb bekommen haben.

Etwa durch prominente Figuren wie Abdul Rauf Khadim. Ein Mitglied der Taliban, das die Amerikaner 2007 aus Guantanamo Bay entlassen und zurück in seine Heimat schicken. »Er kam zurück, und wir suchten gemeinsam mit der Regierung nach Wegen, ihn in die afghanische Gesellschaft zu integrieren«, erinnert sich Azamy. »Als wir einen schiitischen Schneider riefen, der ihn erst mal einkleiden sollte, begann Khadim ihn auszufragen. Betest du? Wie betest du? Warum sind deine Fußknöchel bedeckt?« Nicht lang nach seiner Freilassung schließt Khadim sich erneut den Taliban an und beginnt, Schiiten in seinem Einflussgebiet zu drangsalieren, verbietet etwa den Besuch bestimmter Schreine. Dann wechselt er die Fronten und steigt rasch zum stellvertretenden Kommandeur des ISKP auf.

Versucht Teheran schiitische Milizen zu aktivieren, die bereits im Dienste der Revolutionsgarden in Syrien standen?

Und er ist nicht allein: In insgesamt drei Provinzen – Helmand, Farah und Logar – laufen 2015 Kommandeure der Taliban zum IS über. »Die Führung der Taliban hat die antischiitischen Elemente nicht öffentlich verurteilt – aus Angst vor einer weiteren Spaltung der Bewegung«, glaubt Azamy.

Angesichts dieser Dynamik sorgen sich Beobachter vor allem beim Blick auf die Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Denn der auf Afghanistan begrenzte Anspruch der Taliban erscheint einigen ihrer besonders pietistischen Anhänger im Vergleich zum globalen Projekt des IS eher als ein religiös verbrämtes, am Ende aber nationalistisches Vorhaben. Eine Regierungsbeteiligung der Taliban mit Washingtons Segen ließe sich vom konkurrierenden ISKP entsprechend gut ausschlachten – und die Salafisten könnten profitieren, sollten sich die Taliban in Folge eines Friedensvertrags mit der Regierung spalten.

Ein bedrohliches Szenario für die afghanischen Schiiten. Denn ein solcher Zulauf an Kämpfern würde den ISKP zwar zum Hauptziel der vereinten Kräfte aus Taliban und Regierung machen, doch die Gruppe hat in den vergangenen Jahren angesichts herber Rückschläge eine erstaunliche Resilienz bewiesen. Bereits heute gilt der Osten Afghanistans dem IS dank seiner geografischen Lage und relativen Unzugänglichkeit als idealer Rückzugsraum. Umso mehr seit dem zumindest vorläufigen Ende seines Staatsprojekts in Syrien und im Irak. Ein Deal der Trump-Regierung mit den Taliban könnte aber nicht nur dem ISKP in die Karten spielen, sondern auch das strategische Kalkül Irans zunichtemachen.

Bislang unterstützt Teheran die sunnitischen Taliban beim Kampf gegen die US-Truppen. »Wenn die Taliban Frieden mit der afghanischen Regierung und den USA schließen und sich infolgedessen unzufriedene Dschihadisten dem ISKP anschließen, würden die Bande zwischen Taliban und Iran gekappt werden«, glaubt nicht nur Azamy.

Für Teheran könnte dann eine andere Option interessant werden: der Versuch, schiitische Milizen zu aktivieren, die bereits im Dienste der iranischen Revolutionsgarden in Syrien standen. Die sogenannten Fatemiyun- Brigaden umfassen je nach Schätzung zwischen 5.000 und 12.000 Kämpfer – gelockt mit Geld und der Aussicht auf eine iranische Aufenthaltserlaubnis, haben sich vor allem Hazara der Gruppe angeschlossen – und wurden zu Hunderten an den Fronten Syriens und Iraks verheizt.

Fest steht, dass die Folgen des Syrienkriegs bereits heute bis nach Afghanistan reichen. Es gibt sowohl Hinweise auf IS-Kämpfer, die sich aus dem Nahen Osten nach Afghanistan abgesetzt haben, als auch dokumentierte Rückkehrer aus den Reihen der kampferprobten Fatemiyun-Brigaden. Aus Sicherheitskreisen in Kabul heißt es, man habe keine Hinweise darauf, dass sich die Milizen nach ihrer Rückkehr organisieren würden, einzelne Kämpfer seien aber in Einheiten der paramilitärischen, dem Innenministerium unterstellten »Lokalen Afghanischen Polizei« eingegliedert worden.

Sollte das stimmen, wären sie nun Teil eines Sicherheitsapparats, von dem viele Hazara glauben, dass er entweder unfähig oder unwillig ist, sie vor den Anschlägen dschihadistischer Gruppen zu beschützen. Und so werden auch in diesem Jahr junge Männer zu den Waffen greifen, um die Moscheen in ihren Gemeinden zu beschützen.

Mitarbeit: Sultan Faizy. Diese Reportage ist auch als Hörstück, gelesen vom Autoren, im zenith-Podcast erschienen. Sie können die Episode kostenlos auf Spotify, Apple Music, Deezer oder im Browser abspielen.