Der Archäologe Ludwig Morenz hat auf dem Sinai Hinweise gefunden, wie Alphabetschrift und Gottesbild geformt wurden – und stieß dabei auf Wüstennager und Pilzköpfe.

zenith: Herr Morenz, wie wichtig war der Sinai für das Ägypten der Pharaonen?

Ludwig Morenz: Die Ägypter bezogen schon in prädynastischer Zeit Kupfer und Türkis vom Sinai. Und etwa um 2.000 vor Christus begannen sie, die Landschaft verstärkt zu sakralisieren – eine Expeditionsreligion rund um die Göttin Hathor entstand, dort als »Herrin des Türkises« verehrt. Sie sollte ein fremdes und zuweilen furchterregendes Gebiet heimisch machen. Eine europäische Analogie dafür wären Städte wie Annaberg im Erzgebirge, die Heilige Anna ist ja Patronin der Bergarbeiter. Die altägyptische Bezeichnung für die Halbinsel (Biau) bedeutet übersetzt auch »Erzgebiet«.

Ist die religiöse Entwicklung also ein Nebenprodukt der wirtschaftlichen Bedeutung?

Zuerst steht das ökonomische Interesse, daraus erwachsen mal freundliche, mal feindliche Kulturkontakte. Das geht dann später immer mehr einher mit einer religiösen Machtprojektion. So entsteht etwa 1.920 vor Christus der mit Abstand größte ägyptische Tempel außerhalb des Niltals. Für die Beduinen muss das ein Medienspektakel gewesen sein. Und wohl Inspiration, die eigenen Götter mit den ägyptischen gleichzusetzen. Und da kommen Verträge ins Spiel ….

Verträge?

Wenn man auf Kooperation setzt, muss man sich einigen: Wer ist wofür zuständig, wer bekommt was? Im Alten Orient hatte es lange Tradition, auf Gottheiten als Vertragsgaranten zu setzen. In diesen Rahmen gehören auch interkulturelle Göttergleichungen. Solche Neuerungen lassen sich immer wieder beobachten. Die Alphabetschrift wurde jedoch weltweit nur ein einziges Mal erfunden.

Woran machen Sie das fest?

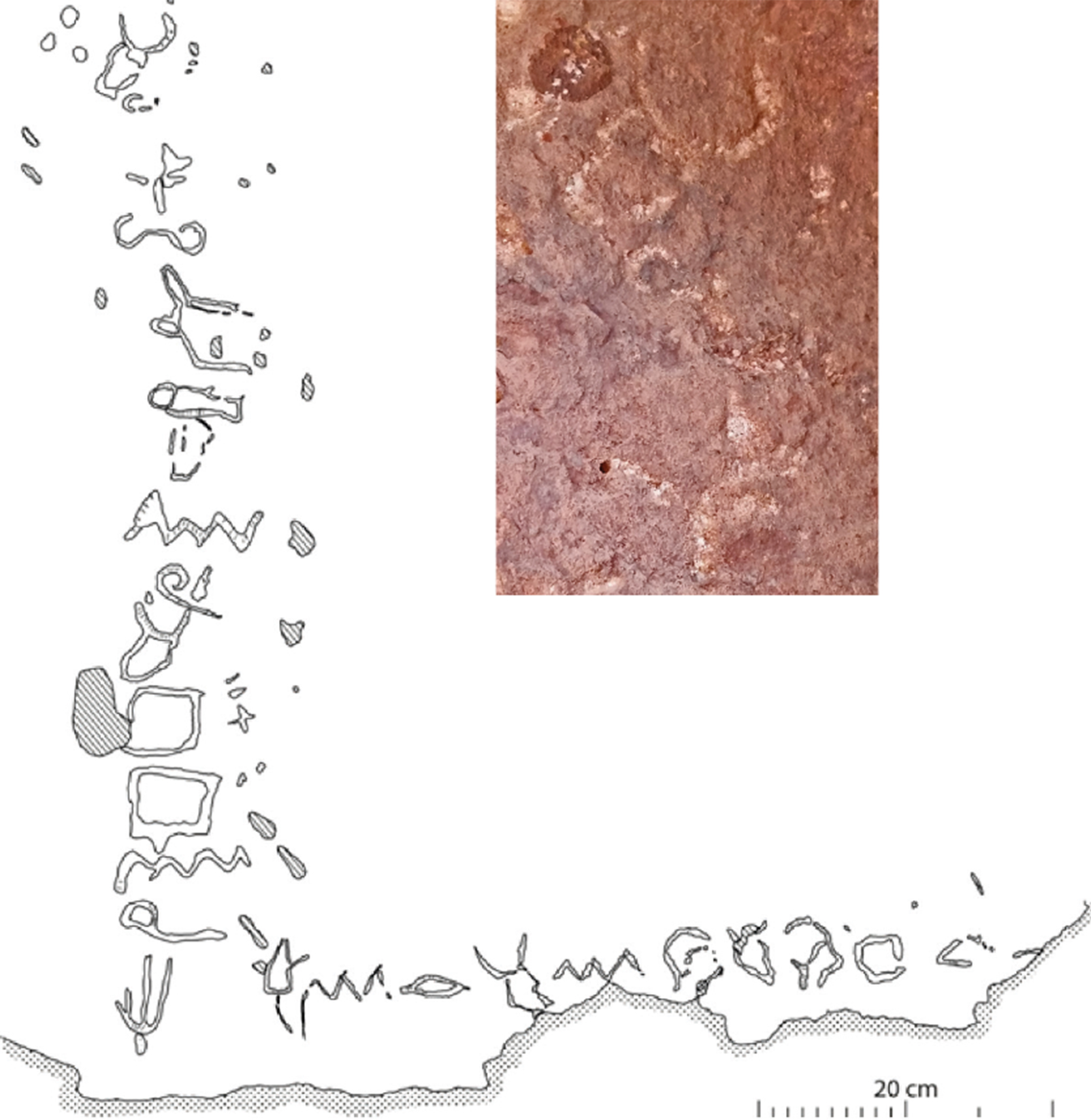

Das Buchstabeninventar aus dem Gebiet Serabit Al-Khadim passt dazu. In der Spätbronzezeit und wohl ab etwa 1.600 vor Christus gelangt dieses Set an Zeichen in die levantinischen Stadtstaaten, wird weiterentwickelt und auch für Verwaltungszwecke gebraucht. Die frühen Zeugnisse auf dem Sinai waren noch ausschließlich auf Gedenkinschriften und heilige Texte beschränkt.

Wodurch zeichnete sich diese erste Alphabetschrift aus?

Es war ein genial einfaches System. Als solches ist es aber kaum bewusst konzipiert worden – das Alphabet war zunächst eher eine Billigvariante der Hieroglyphenschrift: Nicht unbedingt der große Geniestreich, aber ein System, das in überschaubarer Zeit und ohne jahrelange Schreiberausbildung erlernt werden konnte. Anspruchsvoll ist das Alphabet dennoch, denn als reine Konsonantenschrift setzt es voraus, dass man die eigene Sprache nach phonologisch relevanten Elementen analysiert. Woher weiß man zum Beispiel, welche Vokale wie ausgesprochen werden? Außerdem hat man versucht, den Bildgehalt der Hieroglyphen mit einzubeziehen. Bestes Beispiel ist der Buchstabe Alef – ein umgedrehter Rinderkopf. Die Ägypter stellten die Göttin Hathor oft als Kuh oder als Frau mit Hörnern dar. Bei aller Rationalität der Lautwiedergabe wurde also vereinfacht gesagt etwas für das Auge – und die Seele – hinzugefügt.

Auch die Haarmode diente dem Wiederkennungswert der neuen Buchstaben?

Der sogenannte Pilzkopf fällt als charakteristische Frisur unter anderem auf den Inschriften in Serabit Al-Khadim ins Auge, weil die Haare dort nicht tief in den Nacken überlaufen, sondern wie ein Pilz aufgetürmt sind. Mode hat mit Status und Prestige zu tun. Ägyptische Darstellungen aus der Mittleren Bronzezeit belegen, dass diese Pilzköpfe einen als Mitglied der levantinischen Elite ausweisen. Das bedeutet auch, dass nicht nur Beduinen aus dem Sinai für die Ägypter arbeiteten, sondern auch Menschen aus der Levante nach Süden migrierten. Der Pilzkopf schlägt einen Bogen, der noch heute im arabischen Buchstaben Ra zu erkennen ist. Der semitische Buchstabe hieß Resh, von dem sich unter anderem das arabische Wort Ra’s für »Kopf« ableitet.

Im alten Orient hatte aber damals auch die Keilschrift Verbreitung gefunden.

Die Keilschrift ist natürlich auch eine mediale Erfolgsgeschichte. Sie ist ursprünglich für das Sumerische geschaffen worden, fand dann aber ebenso Verwendung für die Aufzeichnung des semitischen Akkadisch oder des Hethitischen – also einer indoeuropäischen Sprache. Nicht zuletzt wurde die diplomatische Korrespondenz in Keilschrift geführt, wie sie etwa aus den Amarna-Briefen im Palastarchiv des Pharaos Echnaton überliefert ist. Ich denke aber, dass unsere Wahrnehmung verzerrt ist, weil mehr Schriftzeugnisse in Keilschrift erhalten geblieben sind: Wenn eine Tontafel verbrennt, wird sie ja sogar noch besser konserviert. Im Vorderen Orient nimmt die Verbreitung des Alphabets ab etwa dem 9. Jahrhundert vor Christus Fahrt auf – außer in Ägypten. Die Hieroglyphen sind hier schließlich nicht nur Schriftsystem, sondern auch Ausdruck kultureller und religiöser Identität.

Tiernamen und -darstellungen spielen in der ägyptischen Religion eine wichtige Rolle. Gilt das auch für den Sinai?

In den dortigen Inschriften begegnet uns der Klippschliefer. Diese den Nagern ähnlichen Säugetiere kommen in ägyptischen Texten nicht vor, begegnen uns aber später in der hebräischen Bibel, etwa im Buch der Psalmen. Sie sind an die zerklüftete Felsenlandschaft angepasst und taugen deswegen tatsächlich als Analogie für Bergarbeiter. Ähnlich verhält es sich mit dem Nacktmull – dessen Bezeichnung (Hulda) ist synonym mit dem Namen einer blinden Prophetin aus dem späteren Buch der Könige. Das Problem: Wie einige dieser sehr frühen semitischen Inschriften ist die Leserichtung im Unterschied zu heute noch nicht festgelegt. Und umgekehrt gelesen ergibt die Inschrift auch etwas Vernünftiges, nämlich »Gesetzestafel« – vor dem Hintergrund der späteren Moses-Geschichten rund um den Empfang der Zehn Gebote wäre das eine Analogie – obwohl hier keinesfalls von göttlich gegebenen Bundesschlüssen gesprochen wird. Welche Lesart nun die richtige ist und ob diese Doppeldeutigkeit so intendiert war, lässt sich aber leider nicht klären.

Die Geschichte von Isis und Osiris hat andere Religionen beeinflusst – nicht zuletzt das Christentum. Auf dem Sinai legten aber Ptah und Hathor eine Zweitkarriere außerhalb Ägyptens hin. Warum gerade diese beiden Gottheiten?

Hathor war als Göttin unter anderem für Gebiete außerhalb Ägyptens zuständig, zugleich verkörpert sie die altägyptische Vorstellung von Weiblichkeit. Ptah war Gott der königlichen Residenz in Memphis – und die Expeditionen auf den Sinai standen nominell immer unter pharaonischem Patronat. Im ägyptischen Pantheon sind Hathor und Ptah allerdings kein Paar. Die Kanaaniter setzen in ihrer Suche nach Äquivalenten nun Hathor mit der Göttin Ba’alat gleich – für Ptah fanden sie aber keine wirklich passende allgemeinen Gottesbegriff (el) personalisiert.

Wie passen El und Ba’alat zusammen?

Ba’alat ist die feminine Form des Wortes Ba’al (»Herr«) und fungiert zunächst als ein generischer Begriff für »Herrin«. Aber wenn man die Herrin auf eine Göttin bezieht, kann diese Zuschreibung ein Eigenleben entwickeln, zum Eigennamen werden. Bis heute wird »Herr« etwa im Christentum als Synonym für »Gott« gebraucht«, ebenso wie »Gott der Vater« oder »Himmlischer Vater«. Ich vermute, dass sich auf dem Sinai etwas Ähnliches vollzogen hat: Dass aus solchen generischen Bezeichnungen wie »Herrin« und »Gott« im allgemeinen Sinn konkrete Götterpersonen – El und Ba’alat – geworden sind.

Wie läuft die Assoziationskette der göttlichen Zuschreibungen danach weiter?

Die besten Anhaltspunkte für unser Verständnis liefern die Inschriften aus Serabit Al-Khadim. Die Texte sind extrem kurz, aber sie beinhalten Mytheme – eine Reihe durchlaufender Attribute. Dort folgt auf El (»Gott«) die Zuschreibung Abu (»Vater«), auch Melek (»König«) – und sogar Melek Olam (»König der Ewigkeit«). Als solch einen Vatergott kennen wir El als nächstes aus dem spätbronzezeitlichen Ugarit im heutigen Syrien, später in der hebräischen Bibel. Schon in der Spätbronzezeit gehen primäre Bildmotive aufgrund der Gleichungen mit den ägyptischen Göttern Ptah und Hathor in der Levante aber verloren. Ohne diesen Bezug ist der ikonografische Ballast uninteressant und wird entsorgt. Im Sinne eines über Jahrhunderte laufenden Religionsdialogs ist es aber bemerkenswert, dass die Gottesbeschreibungen in Judentum, Christentum und Islam allesamt ähnlichen Mustern in der Zuschreibung folgen – Allah löst sich zum Beispiel eben auch mit Artikel in Al-El auf. Deswegen sehe ich Serabit Al-Khadim als Ursprungsort von zwei Dingen, die noch heute unsere Welt prägen: Schrift und Gott.

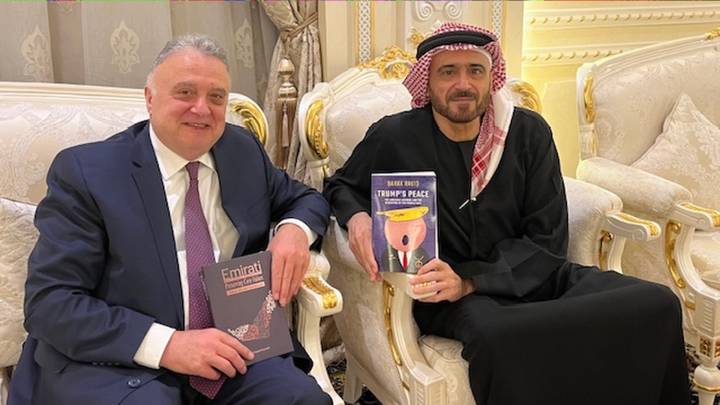

Ludwig Morenz (59)