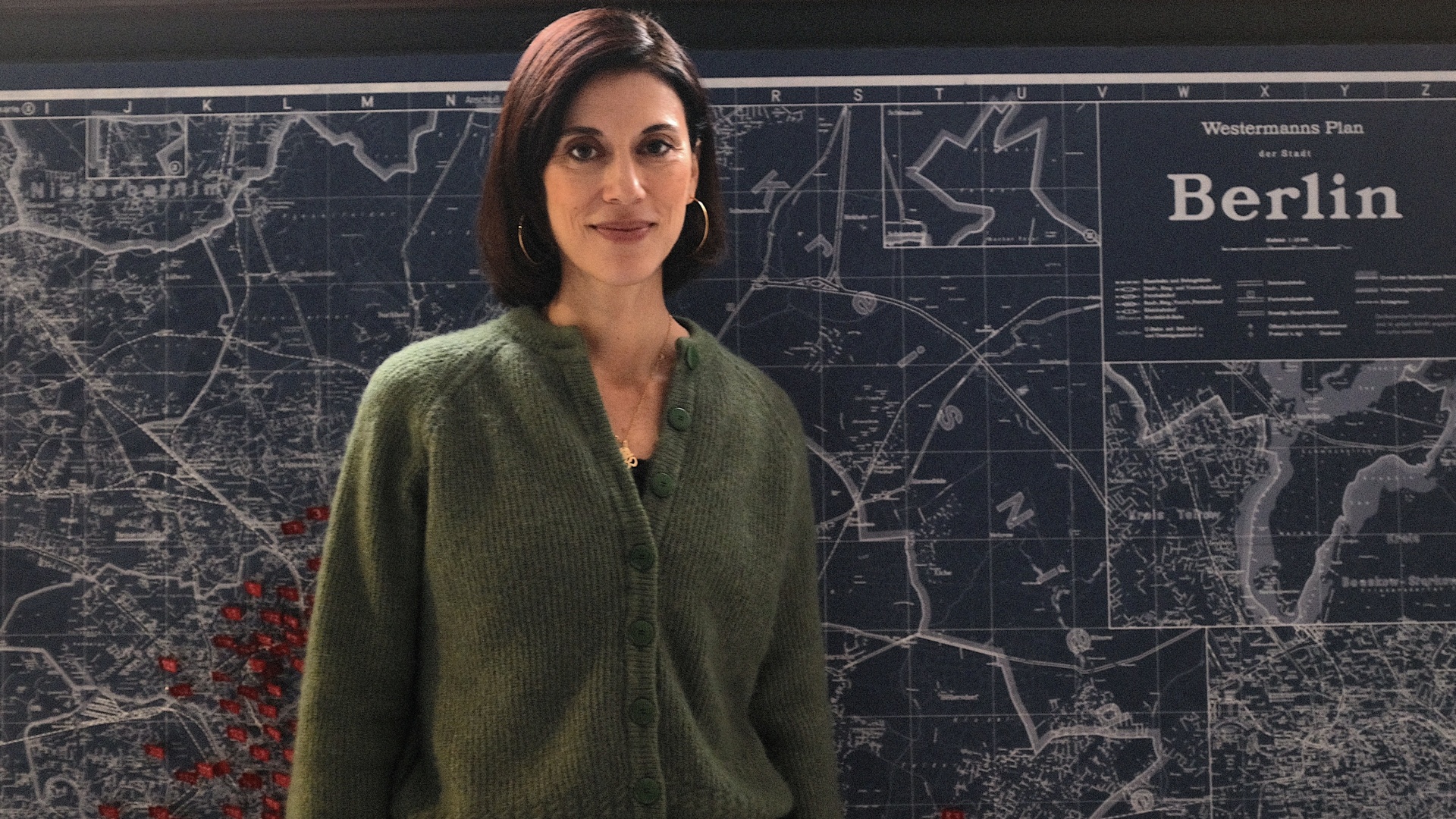

Wie kriegt man eine Geschichte, die sich über drei Generationen und acht Jahrzehnte entspannt, in einem Film unter? Regisseurin Cherien Dabis über »Im Schatten des Orangenbaums« und wie Nakba, Teilungsplan und die Erste Intifada bis heute nachwirken.

zenith: »Im Schatten des Orangenbaum« läuft gerade weltweit an – auch in Deutschland. Wie fallen die Reaktionen bisher aus?

Cherien Dabis: Die Resonanz war überwältigend. Viele Menschen sind tief bewegt – sie weinen während oder nach den Vorführungen und kommen zu mir mit Tränen in den Augen. Ich habe mehr Umarmungen bekommen als je zuvor. Viele sagen, sie seien überrascht von der emotionalen Kraft und dem Mitgefühl des Films – und davon, was sie dabei lernen: historische Ereignisse, von denen sie nie gehört hatten. Einige erzählten mir, der Film habe ihre Perspektive verändert. Besonders schön waren die Publikumspreise bei verschiedenen Festivals. Sie zeigen, wie viele Menschen der Film erreicht.

Wie erleben Sie die Gespräche nach den Aufführungen?

Erstaunlich friedlich. Ich habe kaum Gegenwind erlebt und keine feindseligen Fragen gestellt bekommen. Natürlich stellen die Menschen politische Fragen, aber meist aus ehrlichem Interesse. Wer mit Vorbehalten kommt, bleibt offenbar nicht für die Fragerunde.

»Sie sind hungrig nach einer palästinensischen Erzählung, nach einer Perspektive, die lange gefehlt hat«

Welche Bedeutung hat das positive Echo für »Im Schatten des Orangenbaums« und der Erfolg weiterer Spiel- und Dokumentarfilme aus Palästina in den vergangenen Monaten?

In Israel hat mit »Hayam« (»Das Meer«) einen palästinensischer Film bei den Ophir Awards gewonnen. Palästina reichte bei den Oscars »Palestine 36« ein, Tunesien »The Voice of Hind Rajab«, und Jordanien hat meinen Film nominiert. »No Other Land« hat im vergangenen Jahr den Oscar sogar gewonnen. Das zeigt: Die Menschen wollen verstehen. Sie suchen palästinensische Geschichten – einer einer Perspektive, die lange gefehlt hat, besonders in Deutschland, aber auch in den USA, wo ich lebe. Angesichts des Gaza-Kriegs, den selbst die Vereinten Nationen als Völkermord bezeichnet haben, fragen sich viele: Wie konnte es soweit kommen? Dieses Erwachen gibt mir Hoffnung. Wenn mehr Menschen ihre Stimme erheben und ihre Regierungen unter Druck setzen, könnte dieses Töten vielleicht für immer aufhören. Das ist mein größter Wunsch.

Hat sich die Wahrnehmung palästinensischer Identität während der Arbeit am Film verändert – in den USA und darüber hinaus?

In den letzten zwei Jahren wurde die Welt mit dem Leid der Palästinenser konfrontiert – live, im Stream, jeden Tag. Das hat das Bewusstsein verändert, Empathie und Neugier geweckt, aber auch neue Polarisierung und Rassismus hervorgebracht. Es ist ein Paradox des Wandels: Auf der einen Seite die Solidarität, die Anteilnahme, das Bedürfnis zu helfen. Auf der anderen Seite die Ablehnung, Diskriminierung und der Hass, die Palästinenser nur wegen ihrer Identität erfahren. Beide Realitäten existieren gleichzeitig. Ich spreche dabei aus der Perspektive der Diaspora; die Erfahrungen in Gaza, im Westjordanland oder in Israel selbst sind jeweils anders, in einem eigenen Kontext.

Spiegelt sich dieses Umdenken auch in den Drehbüchern wider?

Ja. Es bewegt sich etwas in Richtung einer inklusiveren Erzählung, die die palästinensische Perspektive wirklich einschließt. Bisher dominierte die israelische – die palästinensische Sicht fehlte in Medien, Schulbüchern, sogar in der Geschichtsschreibung. Mein Film bietet über fast acht Jahrzehnte hinweg Kontext: Er zeigt anhand einer Familie, wie politische Entscheidungen ihr Leben geprägt haben. Palästinenser tauchen oft nur als Zahlen auf – »Palästinenser starben« – ohne Gesicht, ohne Geschichte. Doch jetzt wächst das Bewusstsein, dass wir es mit systemischer Gewalt, Unterdrückung und Rassismus zu tun haben; und dass das, was heute geschieht, eine Eskalation dessen ist, was seit 1948 andauert.

»Die Nakba – die Vertreibung von 1948 – war im Westen lange tabu«

Haben Sie während der Produktion Einschränkungen erlebt?

Es gab durchaus Bedenken, die ich ansprechen musste. Doch ich habe diese Gespräche als Chance verstanden, Missverständnisse auszuräumen. Ich wurde nie zu etwas gedrängt, das mir unangenehm war – und das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ich über ein Thema spreche, das jahrzehntelang verschwiegen wurde. Die Nakba, also die Vertreibung von fast 800.000 Palästinensern im Jahr 1948, war im Westen ein Tabu. Als ich in den USA aufwuchs, hatte ich das Gefühl, ich könne nicht über die Erfahrungen meiner Familie sprechen, ohne dass das als beleidigend aufgefasst wurde. Mit diesem Film wollte ich Raum schaffen für Anerkennung: als ersten Schritt zur Heilung. Bevor wir über Frieden reden, müssen wir 1948 als Ursprung von Enteignung und Leid anerkennen.

In einer Szene im Film, richten israelische Soldaten ihre Waffen auf den Vater, Sharif, und sagen, dass seine Besitzurkunde – »ein Stück Papier« – keinen Wert hat, um den Besitz seines Land belegen. Spielt das »Stück Papier« auf den UN-Teilungsplan an?

Die Szene basiert auf tatsächlichen Erlebnissen von 1948, Menschen wurden vertrieben, obwohl sie Eigentumsdokumente vorweisen konnten. Natürlich erinnert das an den UN-Teilungsplan: Land, das von Kolonialmächten aufgeteilt wurde, die dort gar nicht lebten. Aber es ist auch buchstäblich wahr: Das Land wurde Sharif einfach genommen. Jaffa sollte laut Plan Teil des arabischen Staates sein, doch es wurde weit mehr Land besetzt als vorgesehen.

»Wie sollen wir verstehen, was Palästinenser verloren haben, wenn wir nicht wissen, was sie einst besaßen?«

Eine weitere Szene zeigt die Mutter, Munira, die ihren Schmuck verkaufen muss.

Als sie aus Jaffa floh, wurde sie von ihrem Mann getrennt. Sie brachte die Kinder zu ihrem Bruder, um sie in Sicherheit zu wissen, und hoffte, es sei nur vorübergehend. Doch die Zeit verging – ohne Nachricht. Sie konnte ihren Kindern nicht einmal sagen, ob er lebte oder tot war. Als sie ihren Schmuck verkauft, erkennt sie: Jetzt liegt die Verantwortung allein bei ihr, einen Weg zum Überleben zu finden.

Warum ist das zentrale Motiv des Films die Orange und nicht die Olive?

Die Orange ist untrennbar mit Jaffa verbunden, fast ein Symbol des Stolzes. Jaffa war berühmt für seine Orangen; man sagte, die Stadt sei ein einziger Hain mit vereinzelten Häusern dazwischen. In den Straßen lag der Duft von Orangen. Heute stehen nur noch wenige Bäume, fast nichts ist geblieben. Die Olive dagegen ist tief mit Palästina selbst verbunden. Sie bleibt ein starkes Symbol der Resilienz – auch wenn sie viel zu oft von Siedlern oder der Armee gefällt oder verbrannt wird. Die Orange steht für das Palästina vor 1948, die wir in die ganze Welt exportierten. Wie sollen wir verstehen, was Palästinenser verloren haben, wenn wir nicht wissen, was sie einst besaßen? Um den Schmerz des Verlusts zu begreifen, müssen wir erkennen, was genommen wurde.

Wird die Kulturwelle mit Palästina-Bezug anhalten oder wieder abflauen?

Ich glaube, sie wird bleiben. Das Ausmaß der Gewalt gegen Zivilisten ist so traumatisch, dass diese Spuren Generationen überdauern werden. Wir vergessen zu schnell – Gaza wurde 2007, 2014, 2021 bombardiert – doch dieses Mal hat sich etwas verändert. Menschen wollen wissen, wie es so weit kommen konnte und was sich ändern muss. Viele fühlen sich machtlos; Wissen ist ein Weg zur Ermächtigung. Wir waren alle Augenzeugen, als über 50.000 Kinder getötet oder schwer verletzt wurden—das ist eine neue Dimension des Grauens. Ich bete zu Gott, dass die Welt das nicht vergisst.

Cherien Dabis ist eine palästinensisch-amerikanische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Sie wuchs in Ohio als Tochter palästinensischer Einwanderer auf und erlangte mit der mehrfach preisgekrönten Serie »Ramy« sowie dem Spielfilm »Amreeka« (2009) Bekanntheit. Ihr neuer Film »Im Schatten des Orangenbaums« (2025) startet in Deutschland am 20. November im Kino.