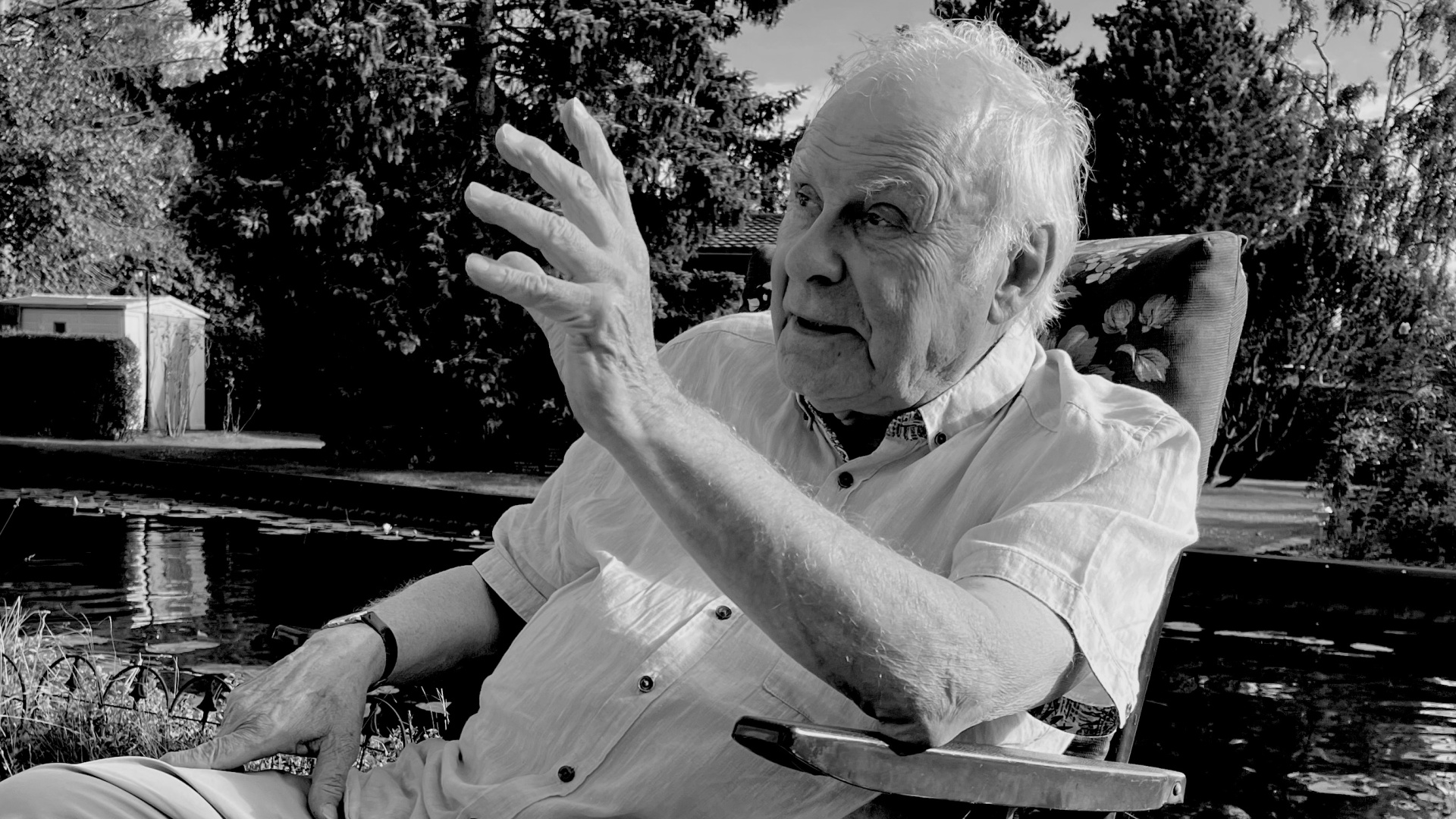

Udo Steinbach (1943–2025) hat die Islamwissenschaft wie kaum ein Zweiter in Deutschland geprägt. Weil er nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart des Nahen Osten Ostens in allen Facetten verstehen wollte – und Zeit seines Lebens neugierig blieb. Eine Würdigung.

Es gibt nur sehr wenige Menschen, die im Laufe ihres Lebens die Entwicklungen in so vielen Teilen dessen, was er den Nahen und Mittleren Osten nannte, so intensiv und kenntnisreich verfolgt haben wie Udo Steinbach. Diese Region reichte von Mauretanien über die nordafrikanischen Küstenanrainerstaaten und den Sudan, die Staaten des arabischen Ostens und die Türkei bis nach Iran und Afghanistan. Auch die Kaukasusregion und Zentralasien beschäftigten ihn. Als ein ungewöhnlich engagierter Zeitgenosse hat er auch Entwicklungen in Deutschland und Europa, die zu dieser Großregion in Bezug standen, ebenso kenntnisreich wie kritisch kommentiert.

Obwohl er den meisten als vorzüglicher Kenner der Geschichte und Politik des 20. und 21. Jahrhunderts bekannt ist, liegen die wissenschaftlichen Wurzeln Udo Steinbachs in der Klassischen Philologie und Orientalistik beziehungsweise Islamwissenschaft. Zur Islamwissenschaft bekannte er sich bewusst. In einer lesenswerten Positionsbestimmung argumentierte er, dass die Aufgabe des Islamwissenschaftlers sei, zu verdeutlichen, »dass es ›den Islam‹ nicht als unwandelbares theologisches System und schon gar nicht als verbindliches politisches oder gesellschaftliches Konzept« gebe. Differenziertes Verstehen und Erklären war sein Leitmotiv.

Seine wissenschaftliche Laufbahn begann Udo Steinbach in Basel und Freiburg, bei Fritz Meier und Hans Robert Roemer. Dort erhielt er eine fundierte religions- und geschichtswissenschaftliche Ausbildung, ebenso wie solide Kenntnisse des Arabischen, Türkischen und Persischen. Beide Lehrer hatten ausführlich über den vormodernen Iran geforscht, und dies scheint auch sein Interesse an dem Land geweckt zu haben. In vielen Aufsätzen hat er sich mit den politischen Entwicklungen, insbesondere nach der Islamischen Revolution, ebenso wie mit der iranischen Zivilgesellschaft beschäftigt.

Bei Hans Roemer erhielt er auch Anschauungsunterricht für die Kombination von Gelehrsamkeit und institutionellem Engagement. Die Dissertation von 1970 war freilich einem klassischen Thema gewidmet – der kulturgeschichtlichen Untersuchung des arabischen Volksromans »Dhāt al-Himma«. Dieser behandelt Stammesrivalitäten und Wirren im Übergang von der Umayyaden- zur Abbasiden-Herrschaft, mit einer entschlossenen Fatima als Protagonistin des Heiligen Krieges gegen Byzanz. Der Rezensent im SOAS-Bulletin lobte die Untersuchung als »herausragende Studie ihrer Art«, da der Autor nicht nur den weiteren Kontext, Fragen von Jihad, Kalifat und Identitäten in romantischer Literatur untersuche, sondern auch die kulturellen Verbindungen zu parallelen byzantinischen Entwicklungen. Das Motiv der kulturellen Verflechtung, das so zentral für Steinbachs Wirken wurde, ist hier bereits angelegt.

Anschließend wechselte er vom islamischen Mittelalter in die politische Gegenwart. Zunächst wirkte er für vier Jahre bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), wo er skeptischen Kollegen rasch bewies, dass man einen Islamwissenschaftler benötigt. Dann zog es ihn für ein Jahr in die türkische Redaktion der Deutschen Welle. 1976 wurde er zum Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Hamburg berufen. Er selbst schrieb 2008, Islamwissenschaftler müssten sich entscheiden, ob sie im oder auf dem Elfenbeinturm wirken wollten. Letzteres bedeute große Sichtbarkeit, und viele Einsichten, die man mit der eigenen Gesellschaft teilen müsse. Allerdings erfordere dies Zivilcourage. »In seiner Arbeit sieht [der Islamwissenschaftler] sich mit Lobbies und Interessengruppen konfrontiert, die politisch und gesellschaftlich besser vernetzt sind als er, der seine Unabhängigkeit bewahren muss.« Dies reflektierte wohl seine eigenen Erfahrungen.

Die Entscheidung zugunsten einer gegenwartsorientierten Laufbahn wagten in jener Zeit – im Gegensatz zu heute – nur wenige Islamwissenschaftler

Die Entscheidung zugunsten einer gegenwartsorientierten Laufbahn wagten in jener Zeit – im Gegensatz zu heute – nur wenige Islamwissenschaftler. Statt über mittelalterliche Prosa schrieb Steinbach nun über Themen wie »Der Persische Golf im regionalen und internationalen Kräftespiel nach dem britischen Rückzug«. Rechtsradikale und neo-osmanische Forderungen in der Türkei diskutierte er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ebenso wie die Moskauer Sudanpolitik. Damit trat er ins öffentliche Rampenlicht. Die Palette der Länder und Themen weitete er stetig aus – bis hin zum Balkan und der Zypernkrise – und er war stets bemüht, seine Erkenntnisse durch eigene Anschauung zu ergänzen. Regelmäßig reflektierte er die deutsche Haltung zu den Regionen, die ihn beschäftigten. In seiner Rezension einer Arbeit über den Palästinakonflikt kommentierte er bereits 1974 kritisch die mit deutscher Schuld begründete einseitige Fixierung der Bundesrepublik auf Israel – seinerzeit vor allem in Abgrenzung zur DDR. Auch dies machte ihm nicht nur Freunde.

Der Wechsel nach Hamburg erlaubte es Udo Steinbach, neben der Kommentierung unmittelbarer außenpolitischer Themen noch breiter zu lesen – die immense Anzahl an Rezensionen bezeugt seine intellektuelle Neugier. Auffällig ist auch, dass religiöse und kulturelle Themen, ebenso solche der interkulturellen Kommunikation in Außen- und Entwicklungspolitik, immer wieder aufscheinen. Die Zeitschrift des Deutschen Orient-Instituts bestückte er mit Kommentaren und biographischen Notizen zu türkischen, iranischen und israelischen Politikern. Er entwickelte auch die Schriften des Deutschen Orient-Instituts.

Meine erste Begegnung mit ihm war die Veröffentlichung der eigenen Dissertation in dieser Reihe. Zu meinem Horror fehlten auf einer Seite alle Fußnoten in der Druckversion. Die verärgerte Reaktion der Jungwissenschaftlerin quittierte er mit Wilhelm Buschs »Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei«. Und in der Tat hatte mein Drucker auf einer Seite gestreikt. Für seine humorvolle Reaktion auf meinen Fehler bin ich bis heute dankbar.

Steinbach reduzierte Kultur nicht auf »den Islam«, sondern integrierte Kunst, Sprachen und auch rechtliche Traditionen

Vor allem aber fand Steinbach in Hamburg mehr Zeit zum eigenen Schreiben. Häufig wurden die eigenen Monographien durch kürzere Texte und gemeinsam mit Kollegen herausgegebene Werke vorbereitet. Und im Laufe der Jahre überarbeitete, vertiefte und schrieb er die meisten seiner Bücher weiter. So erschien 1979 »Kranker Wächter am Bosporus: Die Türkei als Riegel zwischen Ost und West«. Dies kann als Vorläufer seines Buchs »Die Türkei im 20. Jahrhundert. Schwieriger Partner Europas« von 1996 gelten, ebenso wie seiner »Geschichte der Türkei« von 2000, die mehrere Auflagen und eine Übersetzung ins Russische erlebte.

Es handelt es sich um faktengesättigte Darstellungen, die immer geschrieben waren mit einem Blick auf nichtspezialisierte Leser, die jedoch bereit sein mussten, sich auf eine um große Differenzierung bemühte Darstellung einzulassen. Es handelt sich im besten Sinne um Länderkunden, die auf einer intensiven Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart, mit westlichen wie auch mit türkischen Perspektiven basieren. Er war immer bemüht, bei aller Konflikthaftigkeit auch Gemeinsamkeiten und mögliche Brücken und gemeinsame Interessen zwischen Europa und/oder Deutschland und der Türkei herauszustellen. Was ihm gänzlich abging, war politikwissenschaftlicher Jargon und umfangreiche Theoretisierungen, wie es heute üblich ist.

Ähnlich umfangreich sind seine vielfältigen Bücher zur arabischen Welt, die 2015 in dem Band über »Die arabische Welt im 20. Jahrhundert. Aufbruch – Umbruch – Perspektiven« gipfelten. Während er selbst dieses Buch trotz der 414 Seiten als »gestraffte Darstellung« bezeichnete, fand sein Freund und Rezensent Rupert Neudeck, dass die inhaltliche Fülle diese Bescheidenheit Lügen strafe. Der mit Marie-Carin von Gumppenberg 2008 im Beck Verlag erschienene Überblick über die Kaukasusregion zeigt die charakteristische Kombination der politischen Geschichte mit der Darstellung wichtiger kultureller Aspekte. Steinbach reduzierte Kultur nicht auf »den Islam«, sondern integrierte Kunst, Sprachen und auch rechtliche Traditionen.

Das Bewusstsein für die Vielfalt einer Region, in der neue Nationalstaaten nach Einheitlichkeit streben, war Udo Steinbach stets wichtig und hat ihn sicherlich häufig für seine türkischen, arabischen und iranischen Partner zu einem unbequemen Gegenüber gemacht. Ob ein Band über »Autochthone Christen zwischen Verfolgungsdruck und Auswanderung« oder unterstützende Aufsätze und Vorworte zu Veröffentlichungen über und von Kurden, Steinbach wusste um die oft prekäre Position, aber auch die kontroversen Aspirationen nahöstlicher Minderheiten.

Eigentlich beginnt er im 18. Jahrhundert – und endet mit der fast trotzigen Ansage »Der Nahe Osten geht nicht unter«

Besonders einflussreich wurde das von ihm zusammen mit seinem Freund und Kollegen Werner Ende herausgegebene Werk »Der Islam in der Gegenwart«. Zuletzt publiziert als »Islam in the World Today«, avancierte dieser Band zum »internationalen Standardwerk schlechthin zur modernen islamischen Welt«, wie es Islamwissenschaftler Rainer Brunner formulierte. Die Zusammenarbeit des Schreibtischgelehrten Werner Ende und des rastlosen Politikbeobachters Udo Steinbach war beileibe nicht unkompliziert. Ich erinnere mich an mehrfache Stoßseufzer Werner Endes, wenn er mit Steinbach Texte kritisch besprechen wollte, dieser aber gerade von einer Dialogkonferenz in Teheran zu einer Ministerreise nach Saudi-Arabien hetzte. Genau die Kombination dieser beiden sehr unterschiedlichen Charaktere zeichnet das Werk bis heute aus und wird ihm auch im Internetzeitalter ein langes Weiterleben bescheren.

Die meisten dieser Forschungsstränge führte Steinbach in seinem 2021 erschienenen Meisterwerk »Tradition und Erneuerung im Ringen um die Zukunft. Der Nahe Osten seit 1906« zusammen. Eigentlich beginnt er im 18. Jahrhundert – und endet mit der fast trotzigen Ansage »Der Nahe Osten geht nicht unter«. Den vielfältigen Konflikten und Herausforderungen stellt er 8 Punkte entgegen, deren Lösung einen Zukunftshorizont eröffnen würden. Dazu gehören – um nur einige der brandaktuellen Themen zu nennen – weitreichende kulturelle Rechte für die Kurden, ein stabiles Post-Assad-Syrien und eine Lösung des Palästinakonflikts auf der Grundlage international anerkannter Prinzipien und Beschlüsse. Damit meint er die Ablehnung der Besetzung und Annexion von Westjordanland und Gaza und das Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Zur wissenschaftlichen Leistung gehört die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Früh hat sich Udo Steinbach um die Integration jüngerer DDR-Wissenschaftler in der BRD bemüht. Und es ist ihm gelungen, das Deutsche Orient-Institut als Teil des »German Institute for Global and International Studies« in die Leibniz-Gemeinschaft zu führen und auf diese Weise langfristig zu sichern. Das war im Fall des Hamburger Instituts eine noch kompliziertere und schmerzhaftere Operation als es solche Transformationen sonst sind.

Udo Steinbach hat dann Hamburg auch direkt mit seiner Pensionierung Ende 2007 verlassen und auch hier in Berlin eine organisatorische wie inhaltliche Betriebsamkeit entwickelt, die dem Bild des müßigen Pensionärs auf Staatskosten spottet. Er hat auch das Leibniz-Zentrum Moderner Orient in den letzten Jahren sehr unterstützt, indem er ein ausnehmend aktives Mitglied – und zuletzt Vorsitzender – des Freundeskreises war. Sein Talent, Menschen zusammenzuführen und Brücken zu bauen, konnte ich aus nächster Nähe bewundern. Sein Ziel war immer, Wissen über und Dialog mit der Region, die ihm am Herzen lag, zu vermitteln.

Prof. Dr. Ulrike Freitag ist Neuzeithistorikerin und Islamwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Sie ist seit 2002 Direktorin des Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Dieser Beitrag ist eine angepasste Version ihrer Rede auf der Trauerfeier zu Ehren von Udo Steinbach.