Vor fünfzig Jahren fordern junge Mizrahim ein Ende der Diskriminierung. Die israelischen »Black Panther« veränderten das Land für immer – nur nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten.

Der Journalist Arie Gleblum schrieb im April 1949 in der als liberal geltenden Zeitung Haaretz: »Wir haben es mit einem Volk zu tun, das an Primitivität nicht zu übertreffen ist«. Gleblum wuchs in Tel Aviv auf, wurde 1921 im polnischen Łódź geboren und wanderte 1925 mit seinen Eltern ins Mandatsgebiet Palästina aus. Er war Mitglied der Arbeiterjugend und studierte an der Amerikanischen Universität in Beirut Philosophie, Geschichte, Wirtschaft und Anglistik. Ein fast klischeehafter Vertreter der kulturellen und politischen Elite Israels kurz nach der Staatsgründung 1948.

Gleblums Texte trieften vor Menschenfeindlichkeit. Sie waren das Ergebnis einer äußerst fragwürdigen »investigativen Recherche«. Die Versorgung der Neuankömmlinge war eine Mammutaufgabe für das junge Israel. Bereits im ersten Jahr nach der Staatsgründung kamen mehr als 200.000 Menschen ins Land. Der Journalist gab sich als Einwanderer aus und wollte das Leben in den notdürftig errichteten Zeltstädten dokumentieren. Das Ergebnis seiner Recherchen: Die Einwanderer aus Nordafrika – Mizrahim genannt – seien nicht nur primitiv, sondern sogar eine »Gefahr«. Auch europäische Holocaust-Überlebende waren in Gleblums Augen »Ballast«.

Ein Jahr später kam der 1943 im marokkanischen Rabat geborene Reuven Abergel nach Israel. »Sie leugneten unser Judentum und unser Menschsein. Dabei behauptete die zionistische Bewegung, diesen Staat für die verfolgten Juden geschaffen zu haben«, klagt der heute 81-Jährige im Gespräch mit zenith. Abergel wuchs mit anderen marokkanischen Einwanderern in Musrara auf. Der heruntergekommene Jerusalemer Stadtteil lag bis 1967 teilweise im Niemandsland, direkt an der Grenze zum verfeindeten Jordanien. Es gab keine Schulen, keinen Strom, kein fließendes Wasser. Stattdessen durchstachen gelegentlich Kugeln jordanischer Scharfschützen die Luft.

Nach dem Sechstagekrieg fanden sich die Bewohner plötzlich im neuen Zentrum Jerusalems wieder. Sie erlebten, wie Premierministerin Golda Meir entschlossen die »Einigung« der Stadt vorantrieb. Gleichzeitig wurden neue Wohnblöcke aus dem Boden gestampft, um die Einwanderer aus der Sowjetunion unterzubringen. Auf die Frage, ob sie sich als Bürger zweiter Klasse gefühlt hätten, antwortet Reuven Abergel: »Das war kein Gefühl, sondern eine Tatsache – schließlich lebte meine Familie zu zehnt in einem Zimmer ohne Strom und Wasser.«

Anfang 1971 beschlossen Reuven Abergel und seine Freunde, dass sie genug hatten von Diskriminierung und Ungleichheit. Gemeinsam wollten sie für die Rechte aller Mizrahim kämpfen und gründeten die »Black Panther«. »Eine bewusste Provokation, denn damals galt die afroamerikanische Gruppe in Israel als antisemitisch«, erklärt der Autor Assaf Elia-Shalev, der eine umfassende Geschichte der israelischen »Black Panther« geschrieben hat. Hinter den Kulissen unterstützten engagierte Sozialarbeiter die Gruppe. »Sie wollten ihre Rolle als städtische Angestellte nicht überbetonen und gerieten so in Vergessenheit«, urteilt Asaf Elia-Shalev. Dem Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek war die Gruppe ein Dorn im Auge, weshalb er den Sozialarbeitern verbot, sich in der Presse zum Thema zu äußern.

Im Frühjahr 1971 war es schließlich so weit: Die »Black Panther« planten ihre erste Demonstration. Am 3. März sollte es um 15.30 Uhr vor dem Rathaus losgehen. In den Gassen Jerusalems verteilten sie ihr erstes Flugblatt:

Genug davon, dass es keine Arbeit gibt.

Genug davon, zu zehnt in einem Zimmer zu schlafen.

Genug davon, neue Nachbarschaften für Einwanderer zu bestaunen.

Genug davon, jeden Montag und Donnerstag Schläge und Haftstrafen zu kassieren.

Genug davon, dass die Regierung Versprechen nicht erfüllt.

Genug Entbehrung,

Genug Diskriminierung

»Wen sie mit dem Flugblatt erwischten, verhafteten sie«, erzählt der Aktivist. Tatsächlich ging der Staat nicht zimperlich mit der Gruppe um. Ministerpräsidentin Golda Meir erklärte das Problem zur Chefinnensache und zitierte kurz vor der Demonstration Bürgermeister Kollek in ihr Büro. Der versuchte, die »Black Panther« zu diskreditieren, indem er behauptete, die radikallinke Sammelbewegung Matzpen stecke dahinter und wolle den Jugendlichen ihre Ideologie überstülpen.

»Das ist historisch nicht ganz korrekt«, stellt Elia-Shalev klar. Shimshon Vigoder, einer der ersten aschkenasischen Unterstützer der »Black Panther«, war zu diesem Zeitpunkt bereits bei Matzpen ausgetreten, sein jüngerer Bruder Meir war nie Mitglied gewesen. Die Unabhängigkeit der »Black Panther« vom linken Spektrum betont auch der mizrahische Aktivist Sami Shalom Shetrit. Kontakte aber habe es gegeben. In ihrer Freizeit trafen sich die »Black Panther« im Café Ta’amon und trafen auf Mitglieder der sozialistischen Organisation. »Dort tranken sie zusammen, hörten Bob Marley und die Stones, rauchten Haschisch. Hier erfuhren sie von den revolutionären Studentenbewegungen in Amerika und Frankreich«, erzählt Shetrit.

Abergel beurteilt das Verhältnis kritischer. Er sieht in den linken Aschkenasim weder Helfer noch Unterstützer: »Che Guevera kam nicht mit einer Kamera, machte ein paar Fotos und ging nach Hause, um im Warmen neben seinem Flügel zu schlafen. Er hat im Dschungel gekämpft und sein Leben riskiert. Das nenne ich Hilfe.« Aber die Sozialisten von Matzpen seien keine schlechten Menschen oder gar Feinde gewesen.

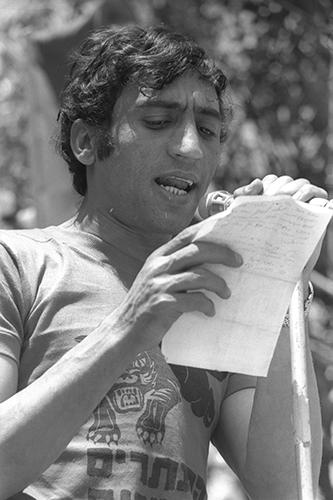

In der Nacht vor der Demonstration eskaliert der Konflikt mit der Staatsmacht. Mehrere Panther werden verhaftet und auf verschiedene Gefängnisse verteilt. Abergel führt die Demonstration mit einigen hundert Teilnehmern an. In einem Video erinnert sich der Aktivist Jahrzehnte später: »Hier standen wir, und im sechsten Stock lehnte Teddy Kollek aus dem Fenster und rauchte«. Von oben rief der Bürgermeister, die »Bälger« sollten vom Rasen verschwinden. »Mir drehte sich der Magen um. Er scherte sich nur um den Rasen, nicht um mich.«

Diese Ereignisse markierten den bescheidenen Beginn der ersten sozialen Protestbewegung und außerparlamentarischen Opposition des Landes. »Ein Meilenstein für die Protestkultur in Israel«, stellt der Sozialwissenschaftler Shetrit fest. Kurz nach ihrer ersten Demonstration werden einige Mitglieder erneut festgenommen, als sie ein Flugblatt verteilen. Darauf steht: »Wer hat Angst vorm schwarzen Panther?«

»Der israelische Inlandsgeheimdienst Shabak hat der Regierung Angst gemacht«, meint Shetrit. Von Anfang an hätten Polizei und Geheimdienst die Aktivisten deshalb überwacht. Die Behörden, ist Shtetrit überzeugt, waren bestens informiert: über die Kontakte zu den Sozialisten ebenso wie über die palästinensischen Freunde der »Black Panther« in Ost-Jerusalem und den Besetzten Gebieten.

Der Shabak hätte die »Black Panther« lieber weiter beobachtet, die Polizeiaktion hielt man für einen Fehler, meint Shetrit. »Erst nach den Verhaftungen merkten sie, welch wunden Punkt sie getroffen hatten.« Die von den »Black Panthers« angeprangerte Ungleichheit war natürlich auch den Regierenden bewusst. »Außerdem hatte man die Ausschreitungen von Wadi Salib noch gut im Gedächtnis«, ergänzt Elia-Shalev. 1959 hatten Polizisten in dem überwiegend von mizrahischen Einwanderern bewohnten Viertel der Hafenstadt Haifa einen Einwohner erschossen – angeblich als Reaktion auf geworfene Flaschen. Kritiker behaupten, dass der Finger der Polizei am Abzug gegenüber nordafrikanischen Einwanderern besonders locker gesessen hätte.

Jedenfalls verbreitete sich das Gerücht, der angeschossene Yaakov Elkarif sei tot, wie ein Lauffeuer. Wütende Bewohner zerschlugen Fensterscheiben im wohlhabenden aschkenasischen Nachbarviertel, steckten Autos in Brand und griffen die Parteizentrale der regierenden Partei Mapai an. »Die Ereignisse schockierten das junge Land zutiefst. Golda Meir war damals bereits als Außenministerin Teil der Regierung, und auch der amtierende Polizeichef war an der Niederschlagung der Unruhen beteiligt«, erzählt Elia-Shalev.

Gleichzeitig verfolgte man in Regierungskreisen aufmerksam die Unruhen, die Studentenbewegungen und antikoloniale Proteste damals in anderen Ländern auslösten. »Der Geist der Revolution und des Radikalismus der späten 1960er-Jahre, etwa in Form des Baader-Meinhof-Komplexes in Deutschland, hatte Israel noch nicht erfasst«, meint der Journalist. Aus Sicht der »Black Panther« war dies jedoch nur eine Frage der Zeit. Deshalb wandten sie sich direkt an die Premierministerin und baten um ein Treffen. Als der erste Brief unbeantwortet blieb, organisierten sie einen Hungerstreik vor der Klagemauer. Und tatsächlich: Noch am selben Tag erklärte sich Golda Meir zu einem Gespräch bereit.

Zwei Tage später treffen sich Reuven Abergel und vier weitere Panter mit der Regierungschefin sowie Bildungsminister Yigal Alon und Sozialminister Michael Chazoni. Ebenfalls im Raum, aber ohne Wissen der Beteiligten: die Polizei. Der »Black Panther« Yaakov Elbaz arbeitet als Doppelagent, Deckname P-51. Die Zeitung Haaretz veröffentlichte 2007 Elbaz' Notizen aus dem Gespräch. »Sie wollte uns zeigen, wer der Boss ist«, gab Abergel damals der Zeitung zu Protokoll.

Aus den Akten geht hervor, dass Meir den gerade 21-jährigen »Black Panther« Saadia Marciano mit persönlichen Fragen geradezu löcherte. Doch als der Befragte entgegnet, er wolle lieber über die Probleme der mizrahischen Bevölkerung sprechen, reißt der 73-jährigen Premierministerin der Geduldsfaden: »Für wen hältst du dich, für die Bevölkerung sprechen zu wollen? Ich wurde gewählt – ich entscheide!«

Der Versuch, die »Black Panther« zu zähmen, geht gründlich daneben. Kurz darauf verhindern sie mit einer Blockade, dass die Regierungschefin zur jüdisch-marokkanischen Mimuna-Feier zum Abschluss des Pessach-Festes in den Jerusalemer Sacher-Park kommt, und liefern sich eine Schlägerei mit der Polizei. Mitte Mai erscheinen zu ihrer größten Demonstration rund 7.000 Teilnehmer. Sie fordern die Umbenennung des Zionsplatzes in »Platz des mizrahischen Judentums«. Während der sogenannten Nacht der Panther liefern sich die Aktivisten erneut Schlägereien mit der Polizei, sogar ein Molotow-Cocktail fliegt.

Bei einer Veranstaltung mit Premierministerin Meir versucht Shaul Ben Simchon die Wogen zu glätten: Jeder wisse um die soziale Schieflage, sagt der Vertreter der »Union mizrahischer Einwanderer«, ein Parteikollege der Regierungschefin. Er habe auch einige der »Black Panthers« kennengelernt, und die seien eigentlich ganz nette Jungs. »Wie kann eine jüdische Hand einen Molotow-Cocktail werfen?«, entgegnet ihm Meir empört. Sie wendet sich Ben Simchon zu und sagt langsam, mit dem für sie typischen amerikanischen Akzent: »Mein lieber Freund, das sind keine netten Jungs.« Der Satz macht die Runde – und die »Black Panther« machen ihn sich zu eigen. Als Symbol für das abgehobene aschkenasische Establishment prangt er fortan auf Plakaten.

Zwar waren die »Black Panther« militant in ihren Aktionen und der Sprache, »doch ihnen ging es darum, ein gleichberechtigter Teil der israelischen Gesellschaft zu werden. Anders als die eher separatistisch gesinnten Namensgeber in den USA«, sagt Elia-Shalev. So beschloss die Bewegung im Vorfeld der Wahlen 1973, eine eigene Partei zu gründen. Ihr Motto: »Werft zayin in die Wahlurne«. Der Buchstabe zayin stand auf dem Wahlzettel für die »Black Panther«-Partei und ist gleichzeitig ein vulgärer Ausdruck für das männliche Geschlechtsteil. »Das ist kein Zufall«, schmunzelt Sami Shalom Shetrit.

Nachdem die Wahlen wegen des Anfang Oktober ausgebrochenen Jom-Kippur-Krieges vorerst verschoben werden, verpasst die Partei die damals geltende Ein-Prozent-Hürde. Der Krieg markiert das Ende der »Black Panther«, aber auch der Ära Golda Meir. Bei den nächsten Wahlen 1977 muss Israels »Eiserne Lady« die Macht abgeben. Eine Zäsur, denn erstmals regierte nicht Mapai, sondern die erst 1973 gegründete Partei Menachem Begins. Die mizrahischen Wähler bescherten dem Likud 14 zusätzliche Mandate. »So verhalfen die ›Black Panthers‹ ungewollt der politischen Rechten zur Macht«, resümiert Shetrit.

Immerhin zogen 1977 zwei ehemalige »Black Panther«-Aktivisten in die Knesset ein. Während Saadia Marcianos Amtszeit nach zwei Jahren vorzeitig endete, verteidigte Charly Biton seinen Sitz fast 16 Jahre lang. Und zwar für die kommunistische Partei Rakach, die später in der jüdisch-arabischen sozialistischen Hadash aufging. Freiheit für Biton, der im Februar 2024 verstarb, bedeutete Freiheit für alle zwischen Jordan und Mittelmeer. Er traf als erster Abgeordneter Jassir Arafat und setzte sich schon früh für einen palästinensischen Staat ein. Rund zwei Jahrzehnte später distanzierte sich Biton in einem Zeitungsinterview von dieser Position und erklärte, es gebe keinen Partner für den Frieden.

»Gut, das hat er gesagt, na und?«, entgegnet Abergel. Die Palästinenser würden sich wegen dieser Aussage nicht plötzlich in Luft auflösen. »Bis zum Sechstagekrieg dachten wir, dass nur wir ein Problem mit der zionistischen Bewegung hätten. Aber mit dem Beginn der Besatzung waren plötzlich Millionen von Menschen Teil dieser Geschichte. Wir sahen, dass die Zionisten sich ihnen gegenüber genauso verhielten wie uns gegenüber«, sagt Abergel heute. »Welcher mizrahische Aktivist würde heute so etwas wagen«, fragt Shetrit. »Die ›Black Panther‹ waren die erste und vielleicht letzte Bewegung der Mizrahim, die ihren Kampf auf der Seite der Linken führte.«