Anwalt Ahmad Khalifa wird bei einer Demonstration gegen den Gaza-Krieg festgenommen und erlebt mehr als dreieinhalb Monate lang Gewalt und Misshandlung in israelischen Gefängnissen. Seine Erfahrung ist kein Einzelfall.

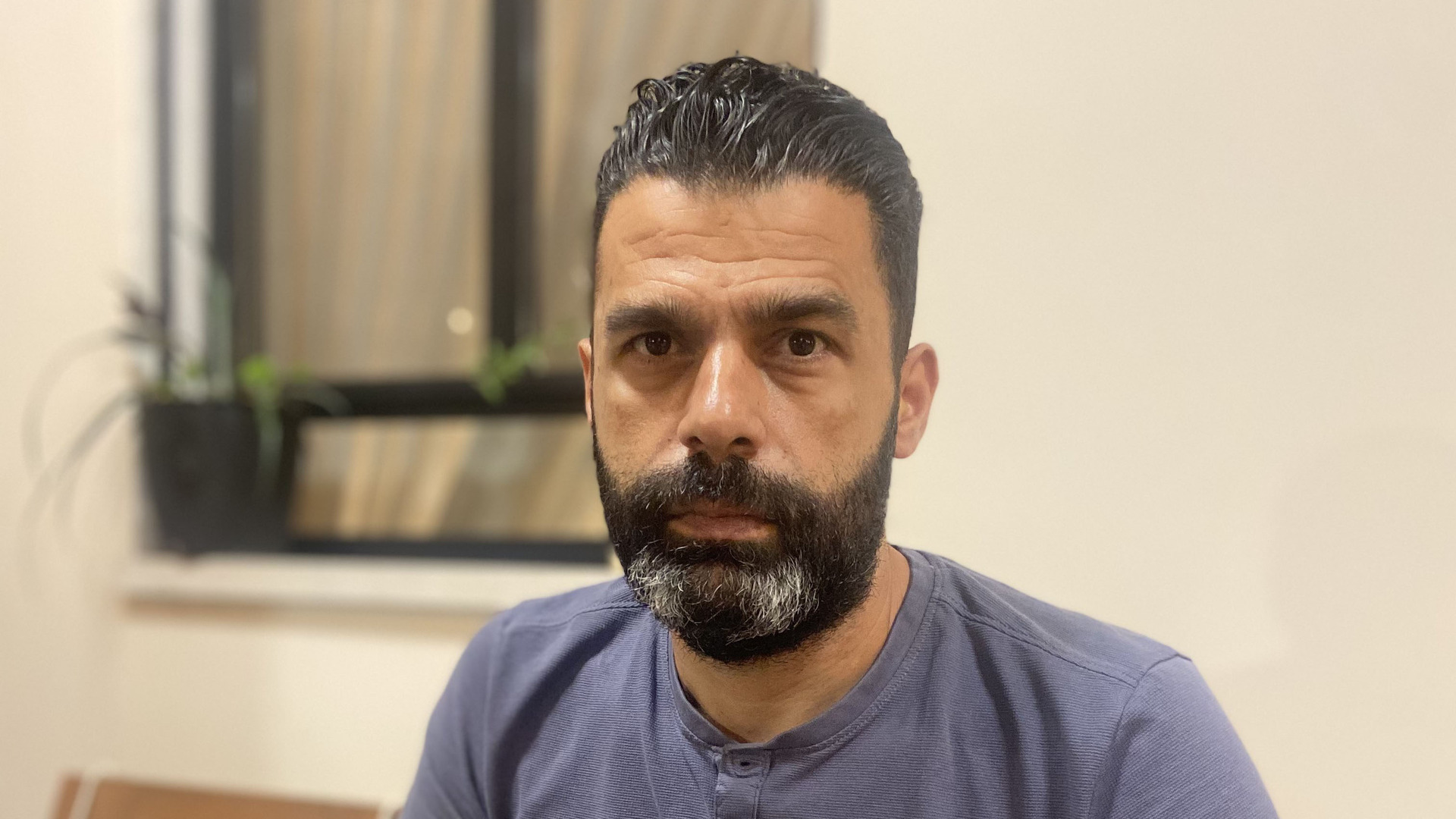

Ahmad Khalifa sitzt auf einer Holzbank im Garten neben seinem Haus. Auf dem Tisch vor ihm steht ein goldener Aschenbecher, in regelmäßigen Abständen zündet er sich eine neue Zigarette an. Khalifa ist erst vor wenigen Wochen nach Umm Al-Fahm zurückgekehrt, eine arabische Stadt im Norden Israels. Hier soll im Oktober letzten Jahres, weniger als zwei Wochen nach den Terroranschlägen der Hamas, die erste Demonstration in Israel gegen den Gaza-Krieg stattfinden. Ahmad Khalifa will dort sprechen, aber dazu kommt es nicht. Der 42-Jährige erinnert sich: »Wir haben alle gespürt, dass diesmal etwas anders ist.«

Der Anwalt will gerade die Teilnehmer begrüßen, dann löst die Polizei die Veranstaltung auf. Ein Handyvideo zeigt, wie schwer bewaffnete Polizisten Ahmad Khalifa in Handschellen abführen, seinen Kopf gewaltsam nach unten gedrückt, sein Hemd halb aufgerissen. Insgesamt werden an diesem Abend elf Teilnehmer verhaftet.

Die Polizei bringt Ahmad Khalifa und die anderen Verhafteten auf eine nahe gelegene Wache. Hier, erzählt er, schlagen ihn mehrere Beamte

Die Polizei bringt Ahmad Khalifa und die anderen Verhafteten auf eine nahe gelegene Wache. Hier, erzählt er, schlagen ihn mehrere Beamte. »Hamas, Khalifa, Hamas, ich zeige es dir!«, ruft man ihm zu. Einige der Polizisten kennt er durch seine Tätigkeit als Anwalt persönlich. »Wenn du dich gegen den Krieg in Gaza stellst, bist du für sie automatisch Hamas«, so nimmt Khalifa die Stimmung in diesen Tagen wahr. In den ersten Wochen nach dem Krieg waren dutzende Menschen wegen Posts über den 7. Oktober und den Krieg in den sozialen Medien festgenommen worden.

Wenige Tage nach seiner Verhaftung wird Ahmad Khalifa ins Gefängnis Megiddo verlegt, unweit seiner Heimatstadt. Die Anklage gegen ihn lautet nun: Unterstützung von Gewalt und Terror. »Durch meine Arbeit weiß ich, wie scher solch eine Anschuldigung wiegt, da kommt man nicht so einfach raus«, erzählt er. Khalifa spricht leise, aber bestimmt. Er will, dass seine Geschichte gehört wird. Versteht sich als Stimme für seine Mitinsassen, die noch Schlimmeres als er erlebt hätten.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem hat im Sommer einen ausführlichen Bericht über die Lage in israelischen Gefängnissen herausgegeben. Darin sprechen 55 Gefangene im Alter von 16 bis 66 Jahren über ihre Erfahrungen in Haft nach dem 7. Oktober. Alle sind Palästinenser: die meisten aus dem Westjordanland und Gaza, aber auch israelische Staatsbürger, so wie Ahmad Khalifa. Für Shai Parnes, den Sprecher von B’tselem, steht fest, dass die Haftbedingungen Teil der israelischen Politik sind. Dass Folter systematisch eingesetzt werde. Die Aussagen der Befragten hätten sich geähnelt: körperliche Gewalt, Schlafentzug, Demütigung, Mangelernährung und Verbot des Gebets seien in Gefängnissen überall im Land sowie im besetzten Westjordanland dokumentiert.

Die Aussagen der Befragten ähneln sich: Sie berichten von körperlicher Gewalt, Schlafentzug, Demütigung, Mangelernährung und Verbot des Gebets

Auch Ahmad Khalifa hat Gewalt im Gefängnis erfahren. Als er Ende Dezember zum ersten Mal einer Richterin persönlich vorgeführt wird, nutzt er die Chance und erzählt ihr von den Umständen, vergleicht sie mit Guantanamo und Abu Ghraib. Er spricht auch über den toten Winkel in den Verhörräumen – eine Ecke im Zimmer, die nicht von Kameras überwacht wird. Hier, sagt er, schlagen die Wärter regelmäßig auf Insassen ein. Ahmad kann sie in seiner Zelle winseln hören. »Es gab Tage und Nächte, da haben die Leute die ganze Zeit diese Stimmen gehört und gebetet, dass sie nicht als nächstes dran sind.« Wenn er zu Verhören geführt wird, erzählt er, sieht er Blutspuren auf dem Boden.

Anfang Januar wird er in ein anderes Gefängnis verlegt. Nach Gilboa, ebenfalls im Norden Israels. Er berichtet von Ungeziefer in den Zellen, acht bis 16 Menschen hätten in einem Raum ausgeharrt. Alle hätten für eine Woche mit einem halben Plastikbecher Shampoo auskommen müssen. Statt Betten hätten Menschen auf dem Boden oder dünnen Matratzen gelegen. »Meine war wie Schwamm, dreckig und nass vom Winter.« Im Gilboa-Gefängnis habe man manchen Insassen die Schuhe weggenommen. Den täglichen Spaziergang auf dem Hof und die Zählung haben sie barfuß absolvieren müssen, trotz der Kälte im Winter. Zum Essen habe es kaum genug gegeben, Khalifa zählt auf: 2-4 Löffel Reis, ein Ei, etwas Tomate oder Gurke, ein oder zwei Löffel Joghurt und ein paar Scheiben Brot für jeden. »Das ist sonst ein Frühstück für mich!«

Ahmad Khalifa ist großgewachsen und gut trainiert. 15 Kilo habe er in den mehr als dreieinhalb Monaten in beiden Anstalten abgenommen, sagt er. Einmal habe er einen Gefängnisarzt nach Medikamenten gefragt. »Soll Sinwar dich doch behandeln«, habe der Arzt ihm geantwortet. Bei den Zählungen, erzählt Khalifa, patrouillieren die Wärter mit Hunden, um die Insassen einzuschüchtern. Einmal werfen die Wärter Khalifa vor, Wasser auf dem Gefängnishof ausgeschüttet zu haben. Er soll unterschreiben, dass er sich dazu bekennt. Aber er weigert sich, zur Strafe kippen die Wachen zwölf Tage lang Essen auf seine Matratze. »Es hat sehr gestunken und ich hatte keinen Platz zum Schlafen«, erinnert er sich. Bei den Zählungen muss er sich nun mit den anderen Insassen auf den Boden legen, die Hände hinter dem Rücken verbunden, das Gesicht nach unten. Familienbesuche sind in dieser Zeit untersagt. Ebenso der Zugang zu Büchern, Radio oder Fernsehen. Khalifa und die anderen sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Mindestens 60 Menschen seien in israelischem Gewahrsam gestorben, die meisten von ihnen kamen aus Gaza

Der rechtsextreme Innenminister Itamar Ben-Gvir ist für Israels Gefängnisse zuständig. Nach dem 7. Oktober erlässt das israelische Parlament Notfallmaßnahmen und erlaubt Ben-Gvir, die Bedingungen für sogenannte Sicherheitsgefangene in Gefängnissen zu verschärfen. Als Sicherheitsgefangene werden palästinensische Insassen betrachtet, deren Straftaten einen politischen Hintergrund haben. Die neuen Maßnahmen bedeuten eine höhere Anzahl von Häftlingen pro Zelle, Unterbringung auf Matratzen statt Betten sowie Gerichtsverfahren über Zoom statt in Person.

B’tslem stellt fest, dass sich die Anzahl von palästinensischen Sicherheitsgefangenen zwischen Oktober 2023 und Sommer 2024 fast verdoppelt hat. Vor Kriegsbeginn waren es 5.192, im Juli 2024 bereits 9.623. Mindestens 60 Menschen seien in israelischem Gewahrsam gestorben, die meisten von ihnen kamen aus Gaza. Die israelische Gefängnisbehörde antwortet nicht auf eine Anfrage nach neuen Zahlen und eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen.

Für Shai Parnes von B’tselem war es wenig überraschend zu sehen, dass auch Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft wie Ahmad Khalifa in Gefängnissen misshandelt wurden. »Der Schutz der Staatsbürgerschaft hat ihren Test nicht bestanden.« In Israel interessierten sich aktuell wenige Menschen für die Lage in den Gefängnissen, beschäftigen sich eher mit dem Krieg und der wirtschaftlichen Lage, glaubt Parnes. Es brauche internationalen Druck und Jurisdiktion, um Israel zu zwingen, sich an geltende Standards zu halten.

Ahmad Khalifa denkt häufig über die Menschen nach, die er in der Haft kennengelernt hat. Als Anwalt wird er zum Ansprechpartner für andere Häftlinge: »Sie haben mich gefragt, wie lange sie wohl einsitzen würden. Ich wusste nicht, was ich antworten soll. Recht und Gesetz gelten ja anscheinend nicht mehr.« Die meisten seiner Mitinsassen kommen aus dem besetzten Westjordanland. Fast alle, sagt er, sitzen in Administrativhaft. Das bedeutet Haft ohne Anklage und keine Aussicht auf baldige Freilassung. Dass Palästinenser aus Israel in Haft aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft bevorzugt behandelt würden, sei ein Irrglaube. Ein Spiel, das man draußen spiele. Im Gefängnis seien alle gleich behandelt worden – und zwar menschenunwürdig.

Dass Palästinenser aus Israel in Haft aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft bevorzugt behandelt würden, ist ein Irrglaube

Ahmad Khalifa wird am 9. Februar mit Auflagen aus der Haft entlassen. Er steht unter Hausarrest, darf sich seiner Heimatstadt Umm Al-Fahm nicht nähern. Ein halbes Jahr lang müssen er und seine Ehefrau eine Wohnung in einer anderen Stadt mieten. Entweder sie oder ein Freund müssen sich ständig in seiner Nähe aufhalten. Ahmad Khalifa muss eine elektronische Fußfessel tragen, soziale Medien und WhatsApp darf er nicht benutzen. Seine drei kleinen Kinder kann er nur am Wochenende sehen, sie müssen weiter in Umm Al-Fahm zur Schule gehen. »Jedes Mal haben sie so sehr geweint, als sie sich verabschieden mussten«, erinnert sich seine Frau.

Erst seit Ende August wohnt ihr Mann wieder zu Hause. Ganz frei ist er noch nicht. Ab 17 Uhr nachmittags darf er sich nicht mehr außerhalb seines Grundstücks bewegen. Auch seine Anwaltslizenz steht auf dem Spiel. Khalifas Kanzlei bleibt vorerst geschlossen, viele Mandaten hegten Zweifel daran, dass sie ein Anwalt, der selbst im Gefängnis war, angemessen verteidigen könne. »Dabei ist es wichtig, dass es einen Anwalt gibt, der mir den Gefangenen fühlt. Einer, der selbst drin war«, findet Khalifa.

Vor kurzem hat er sich in den Stadtrat von Umm Al-Fahm wählen lassen. Ihm sei es wichtig, weiter aktiv zu bleiben. Manchmal könne er nicht glauben, was ihm während seiner Haft passiert ist. Am meisten schockiere ihn die Tatsache, dass er viele der Wärter und Polizisten gekannt habe. Die Gewalt im Gefängnis sei Teil des Konsens gewesen. »Und niemand dort hat das hinterfragt.«