Internierungslager, Zwangsarbeit, Propaganda: Für viele Uiguren ist das Leben in der westchinesischen Region Xinjiang geprägt von Angst. Sie begleitet auch diejenigen, die China längst verlassen haben.

Die politische Sensibilität des Themas macht es fast unmöglich, an detaillierte Informationen aus Xinjiang zu gelangen. Gespräche mit Uiguren in Europa sind zwar möglich, aber sehr riskant für die Informanten. Regierungskritische Aussagen können Probleme für die eigene Familie in Xinjiang nach sich ziehen. Aus diesem Grund hat keine der hier vorgestellten Personen zugestimmt, fotografisch porträtiert zu werden.

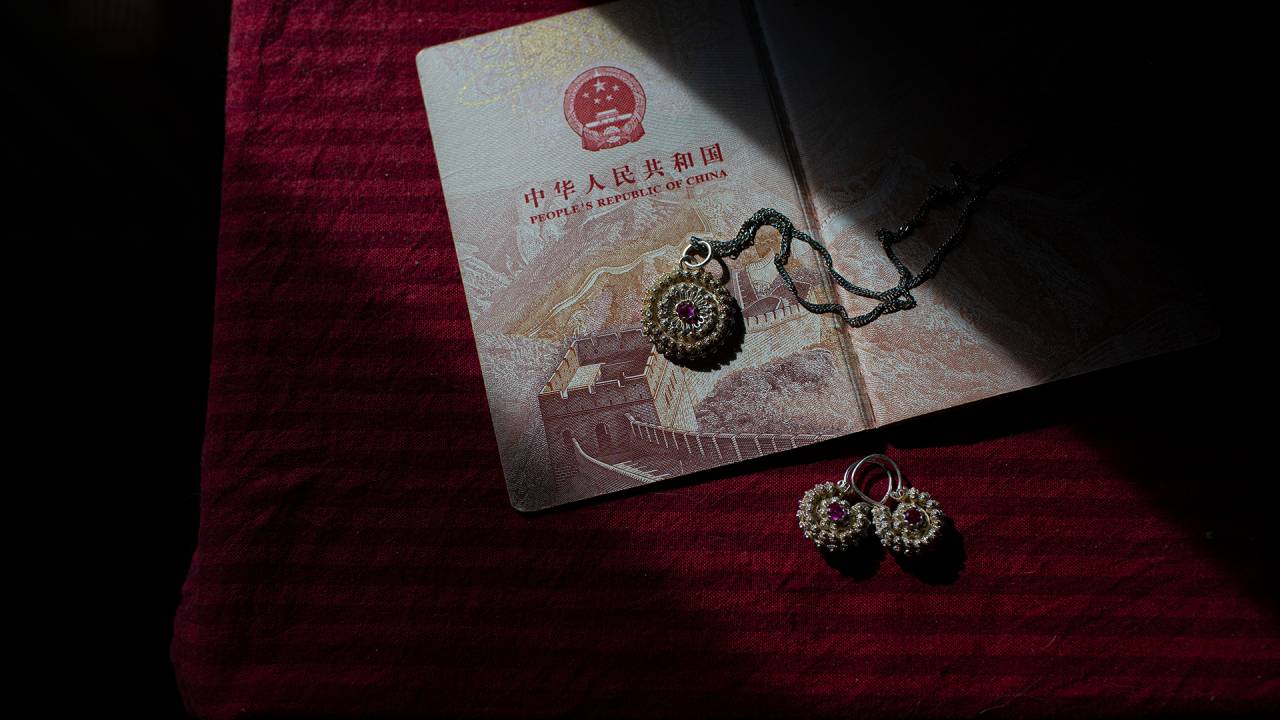

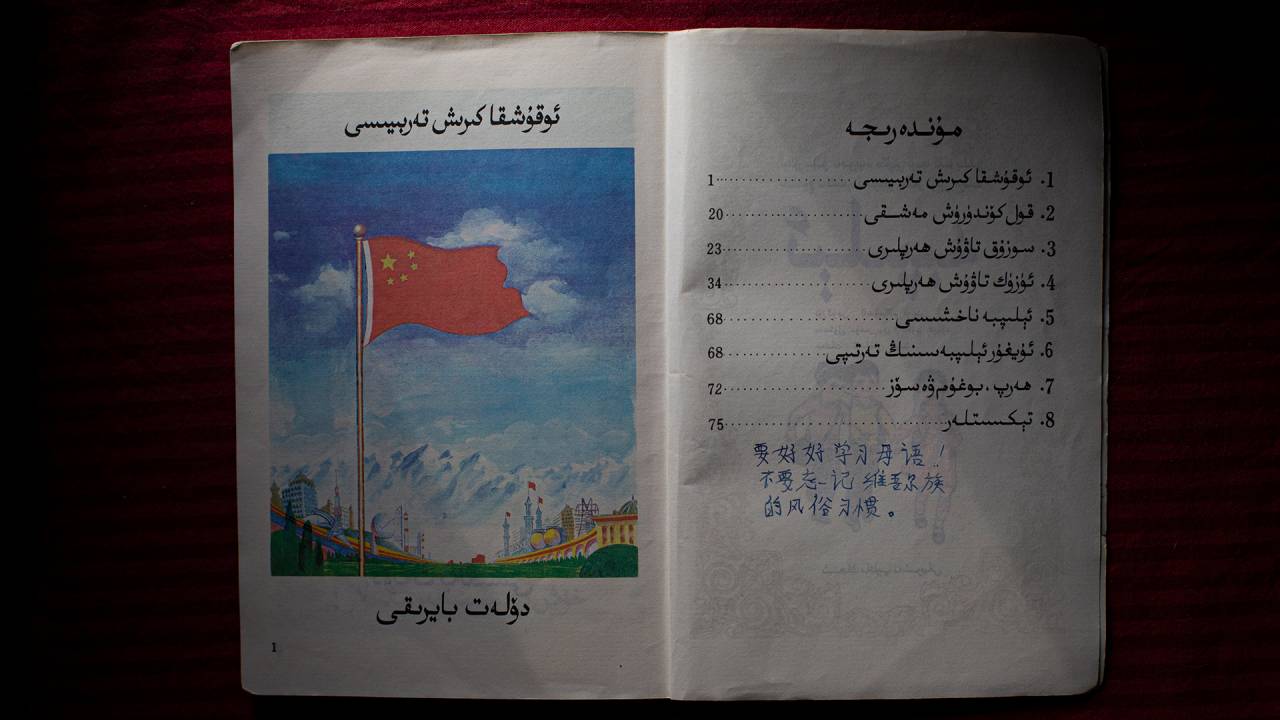

Namen und Wohnorte der Personen wurden zu ihrem Schutz verfremdet. Um die Anonymität der an der Reportage teilnehmenden Uiguren zu wahren, hat sich zenith außerdem entschlossen, statt Porträts aussagekräftige Gegenstände aus dem Leben der Protagonisten zu zeigen, die sie an ihre Heimat erinnern und ihre uigurische Herkunft widerspiegeln.

Munira

Bereits als Teenager fällt Munira das erste Mal auf, dass etwas nicht stimmt. Damals lebt sie noch im westchinesischen Xinjiang und wartet mit einer Han-chinesischen Freundin auf ein Taxi. Als die Freundin sieht, dass der Fahrer Uigure ist, möchte sie nicht einsteigen. »Da bin ich so wütend geworden«, erinnert sich Munira. »Sie ist doch auch mit mir befreundet! In diesem Moment habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, wie die chinesische Gesellschaft auf uns Uiguren schaut.«

Heute lebt Munira wie auch Rena in Europa. Gerade hat sie ihr Studium abgeschlossen und einen Job in Italien gefunden. Sie liebt es, neue Orte zu entdeckten, reist viel. Es ist ihre Art, mit der Situation umzugehen. Wichtig ist Munira, nicht in eine Opferrolle gedrängt zu werden: »Die meisten Menschen bemitleiden mich, wenn ich von Xinjiang spreche. Das ärgert mich.« Wenn sie auf Partys gefragt wird, wo sie herkommt, sagt sie deshalb meist nur noch China. »Ich will nicht die Stimmung verderben.«

Rena

»Ich habe ständig Angst – jeden Tag, jede Minute. Angst, es könnte etwas Schlimmes passieren. Ich bin hier zwar in Sicherheit, aber meine Eltern, meine Familie, lebt noch in Xinjiang. Das macht mich nervös.« Rena lebt mit ihrem Mann in der Schweiz, studiert dort auch. Dass ihre Familie noch immer in Xinjiang lebt, belastet die junge Frau.

Und obwohl es ihrer Familie bisher gut geht, kreisen Renas Gedanken immer wieder um die Lage in ihrer alten Heimat. Rena kam 2015 mit einem Studentenvisum in die Schweiz. Damals war die Lage in der westchinesischen Region Xinjiang noch verhältnismäßig entspannt. Doch das sollte sich nur ein Jahr später mit der Einsetzung von Chen Quanguo als lokalem Parteisekretär der Kommunistischen Partei ändern.

Ab 2017 wird ein Großteil der muslimischen Bevölkerung Xinjiangs – Uiguren, Kasachen, Hui – in Umerziehungslager gebracht. Insbesondere Kontakte in Ausland gelten als Grund für eine Inhaftierung. Rena und ihr Mann hatten geplant, nach dem Studium zurückzukehren. Sie wollten sich in Schanghai oder Beijing Arbeit suchen.

Heute halten die beiden das Vorhaben für zu riskant. »Ich bin schon 30 Jahre alt und muss mir jetzt schnell überlegen, wie meine Zukunft aussehen könnte« – Rena ist wütend, dass sie die Lage in Xinjiang dazu zwingt, neue Lebenspläne zu schmieden. Auch die Vorstellung von Heimat ist für sie mittlerweile schwierig geworden.

In der Schweiz fühlt sie sich wohl, aber nicht zugehörig – doch auch China und die Region Xinjiang sind ihr fremd geworden: »Ich bin nicht so wie diese Menschen, die hin- und herreisen und an jedem Ort leben können. Ich fühle mich nirgendwo auf der Welt zu Hause. Ich habe gar keine Heimat.«

Parhat

Als Parhat im Winter 2020 nach Deutschland kam, war der Weg nach Europa für die meisten Uiguren bereits versperrt. Doch der junge Mann hat Glück, seine Hochschule in Xinjiang hatte trotz der heiklen politischen Situation einen Kooperationsvertrag für eine Austauschprojekt in Deutschland unterschrieben – und die Behörden ließen ihn ausfliegen.

»Sie haben sich wohl nicht getraut, mich aus dem Programm zu nehmen«, sagt er lachend. Vom Leben in Deutschland ist er überrascht. »Ich habe früher ein paar europäische Filme geschaut. Aber dann war doch alles ganz anders. Es ist eine neue Welt, in der ich jetzt lebe.« Besonders begeistert ihn, dass Geschichte noch sichtbar ist im Straßenbild. »Hier stehen historische Gebäude unter Denkmalschutz«, fällt ihm auf. »In China wird alles Alte direkt abgerissen und ersetzt. Altstädte wie hier in Deutschland habe ich zuvor noch nie gesehen.«

An seiner Universität in Deutschland sind 40 Prozent der Studenten Han-Chinesen, von denen die meisten aus Ost- und Zentralchina stammen. Die meisten seiner Kommilitonen glauben der Darstellung der chinesischen Regierung und leugnen die katastrophale Situation der Uiguren in Xinjiang. »Dabei kennen sie Uiguren nur aus dem Fernsehen«, sagt Parhat.

»Am Anfang haben sie mich zum Essen eingeladen und wollten alles über Xinjiang erfahren«, erinnert sich der Student. »Also habe ich offen mit ihnen gesprochen.« Und Parhat hat viel zu erzählen. Seine Mutter war Lehrerin in einem Lager in Xinjiang. Sie hat politische Ideologie unterrichtet und mit internierten Uiguren chinesische Propaganda auswendig gelernt. Wenn sie abends nach Hause kam, erzählte sie Parhat über ihre Erfahrungen im Lager. »Sie hat viel geweint. Sie musste mitansehen, wie ein 80-jähriger Mann von den Wärtern mit Stöcken geschlagen wurden. So etwas passiert dort jeden Tag.«

Bevor er nach Deutschland kam, wäre Parhat selbst fast in einem Lager gelandet. Bei einer Straßenkontrolle wurde angeblich etwas Verdächtiges auf seinem Handy gefunden, die Polizei nahm ihn mit. Doch weil er für das Austauschprojekt angemeldet war, durfte er gehen und kam statt ins Lager für sein Studium nach Deutschland. Parhat ist es wichtig, dass die uigurische Kultur und Sprache erhalten bleiben und sich auch in Deutschland mehr Menschen dafür interessieren. »Bald wird es unsere Kultur und Sprache nicht mehr geben. Ich möchte aber daran festhalten. Egal wo ich bin, meine Heimat wird immer dort sein, wo meine Eltern sind – in Xinjiang.«

Halide

Halide kam 2016 nach Deutschland – und hat ihre Heimat seitdem nicht mehr gesehen. Ihr Vater hat der jungen Frau einen Besuch verboten. Er hat Angst, sie könne danach nicht mehr zurückreisen für ihr Studium. Angst vor einem Heimatbesuch hat auch Halide selbst. Sie glaubt, die Veränderungen dort nicht ertragen zu können. »Es ist nicht mehr das Xinjiang, das ich kenne. Ich möchte das nicht sehen.«

Mit Freunden in Xinjiang hat sie schon lange keinen Kontakt mehr. »Ab 2017 wurde es immer schwieriger, offen zu sprechen«, erinnert sie sich. Sie will die Menschen daheim nicht gefährden, und so bleibt jeder Austausch oberflächlich – oder wird vollständig abgebrochen. Bei Telefonaten, sagt Halide, merke sie oft, dass jemand im Hintergrund lauscht. »Man hört, wie die Person hustet oder mit einem Stift spielt. Wir reden dann schnell über etwas anderes oder legen sofort auf.«

Am meisten vermisst Halide den Kontakt zu ihrer besten Freundin. Die jungen Frauen kennen einander seit der Gymnasialzeit in Xinjiang, sie chatten und telefonieren auch nach Halides Ankunft in Deutschland weiter täglich. Eines Morgens kann Halide sie nicht mehr erreichen. Das war vor vier Jahren. Seit Kurzem haben sie einen Weg gefunden, um doch noch zu kommunizieren: Sie schreiben sich auf TikTok. »Eigentlich reden wir kaum, aber wir schicken uns lustige Videos. Das ist besser als nichts.«

Einmal, erzählt Khalide, habe sie geträumt, ihre Freundin in Xinjiang wiederzutreffen. Die Freundin habe in dem Traum gesagt, dass sie den Kontakt nicht aus politischen Gründen abgebrochen habe, sondern weil sie nicht mehr befreundet sein wollte. »Ich bin unter Tränen aufgewacht. Ich wusste zwar, dass der Tag kommen würde, an dem wir nicht mehr miteinander sprechen können, aber man kann sich auf so etwas nicht vorbereiten.«

Halide sagt, sie sei froh, dass sie Ümüt hat. Der ist ebenfalls Uigure, die beiden lernen sich bei einer Veranstaltung in Deutschland kennen und sind heute ein Paar. Sie unterstützen sich gegenseitig, spenden einander Trost – und sind so etwas wie eine Zuflucht für den jeweils anderen. Vor Kurzem ist Ümüts Vater aus dem Lager entlassen worden.

Drei Jahre war er inhaftiert. Bei einem Abendessen mit Freunden in Xinjiang war plötzlich die Polizei aufgetaucht und hatte ihn ohne Erklärung mitgenommen, sagt Ümüt. Zwei Jahre hört niemand etwas von ihm. Dann erreicht die Familie plötzlich ein Dokument, in dem ihm Kontakte ins Ausland vorgeworfen werden.

Nach seiner Entlassung wird Ümüts Vater ins Krankenhaus eingeliefert. Aber er und Halide wissen nicht, wie es ihm heute geht. »Meine Schwiegermutter darf ihn besuchen, aber sie erzählt uns nicht viel«, sagt Halide. »Ich glaube, sie will uns keine Sorgen bereiten. Aber mein Freund ist genau deshalb besonders nervös.«

Halides Familie in Xinjiang geht es derweil verhältnismäßig gut – auch wenn das Wohnhaus der Großeltern den Modernisierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung zum Opfer gefallen ist. Es muss Platz geschaffen werden für Han-Chinesen, die sich in der Region ansiedeln. An die Stelle traditioneller uigurischer Siedlungen treten moderne Wohnblöcke.

Umgerechnet 50 Euro Entschädigung werden Halides Eltern angeboten – das Geld haben sie bis heute nicht erhalten. »Ich weinte und tobte, als ich davon hörte«, erinnert sich Halide. Das Haus habe ihr Vater gemeinsam mit dessen Vater gebaut, die Großeltern hätten darin ihr Lebtag gewohnt. Besonders der Verlust des Gartens ihres Großvaters schmerzt sie, denn der sei mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden gewesen.

»Mein Opa besaß früher einen riesigen Obstgarten, in dem er viele verschiedene Sorten Trauben anbaute. Jedes Jahr, wenn sie gereift waren, wartete er darauf, dass ich ihn besuche. Er ließ niemand anderen probieren. ›Nein, wir müssen auf Halide warten‹, sagte er immer. Aber nun ist alles abgerissen, und die Trauben sind fort.«

In Deutschland hat Halide Han-chinesische Freunde. Mit denen kann sie ab und an über die Lage in Xinjiang sprechen. »Ein Freund hat mir gesagt, dass er Schuldgefühle hat. Aber er hat doch nichts getan. Es reicht mir schon, wenn er mir glaubt. Ich möchte nicht, dass er sich schuldig fühlt.«

Halide ist wichtig, dass die Uiguren nicht in Vergessenheit geraten: »Den Syrien-Krieg kennt jeder, aber wir führen einen stillen Krieg. Niemand kennt uns.« Sie sagt: »Wenn niemand etwas über uns weiß, wie können wir über eine Lösung nachdenken?«

Lisa Ernst hat Ethnologie, Sinologie und Islamwissenschaft studiert und promoviert an der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (BGSMCS) zu uigurischen Minkaohan-Frauen. Sie hat 2015 bis 2016 in Xinjiang geforscht und beschäftigt sich vor allem mit Geschlechterrollen und normativen Vorstellungen von Weiblichkeit in der uigurischen und Han-chinesischen Gesellschaft.