Tote schlafen nicht: Eine Reise durch die Türkei, in der nur ein Gedanke stärker ist als die Überzeugung, dass es keinen Völkermord gegeben habe – die Angst, dass es ihn doch gab.

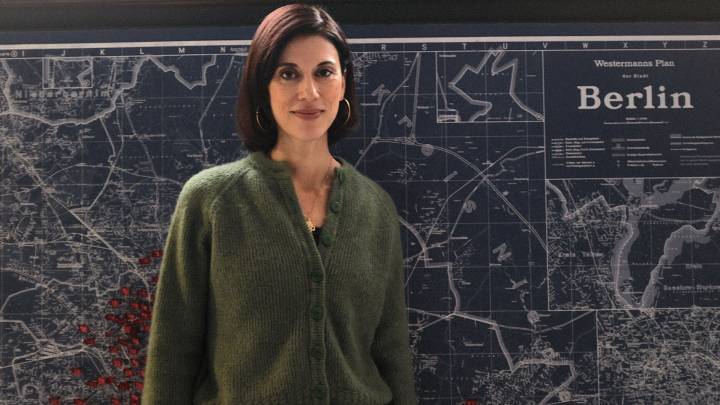

»Ihr werdet nichts mehr finden«, sagte die Armenienforscherin in ihrem Büro in Berlin. »Die Türkei hat dafür gesorgt, dass alles, was von den Armeniern nach 1915 übriggeblieben ist, inzwischen zerstört wurde.«

Diese Prophezeiung zumindest erwies sich als unzutreffend. Die Türkei ist voller armenischer Hinterlassenschaften. Meist findet man sie abseits der Städte und üblichen Routen: in winzigen Dörfern, auf abgelegenen Bergkuppen, versteckt in Häusern und Höfen. Vor allem aber sind die Armenier – Tausende, Abertausende – bis heute in den Köpfen der Türken. Es mag ein wenig pietätlos klingen, sich so über die Opfer eines Massenmords zu äußern. Aber es ist wahr: Die Toten von 1915 suchen das Land immer noch heim.

Irgendwo am östlichen Rand der Türkei. Eine Kiesgrube, ein paar Arbeiter machen ein Päuschen in der Mittagshitze. Fleischstücke werden auf einem kniehohen Grill geröstet und zusammen mit Brot und Zwiebeln herumgereicht. »Wir finden hier immer noch Überreste von Häusern«, sagt Bülent. »Und von Menschen.« An der Stelle habe einmal ein armenisches Dorf gestanden, erzählt er, rund um den Fluss Digor hätten damals viele Armenier gelebt, »zusammen mit uns«. Und was ist dann passiert? Haben ihre Vorfahren die Armenier umgebracht? »Ja, das ist durchaus möglich«, antwortet Erkan, ein anderer, »wir leugnen das nicht. Immerhin haben wir Kurden in dieser Gegend gelebt.«

Das Verhältnis von Bülent, Erkan und ihren Kollegen zu dem heiklen Thema ist ein anderes: Solidarität mit den ermordeten Armeniern zu zeigen – oder zumindest die tragende Rolle des eigenen Volks beim Völkermord nicht zu leugnen –, ist für Kurden auch eine indirekte Rache dafür, dass der Staat sie selbst jahrzehntelang die Knute des türkischen Nationalismus spüren ließ. Was freilich auffällt, ist die Diskrepanz zwischen kollektivem Schuldeingeständnis und familiärer weißer Weste: Ihre eigenen Eltern oder Großeltern, daran möchten die meisten keinen Zweifel aufkommen lassen, standen auf der Seite derjenigen, die das Morden ablehnten. Wären all die Geschichten von den kurdischen Großvätern wahr, die ihre armenischen Nachbarn selbstlos schützten und versteckten, Anatolien hätte damals voller rettender Engel gewesen sein müssen.

Wenige Kilometer von der Kiesgrube entfernt, in einem berauschend schönen Flusstal, liegen die Ruinen eines armenischen Klosters. Beşkilise, »Fünfkirchen«, hieß die auf das zehnte Jahrhundert zurückgehende Anlage im Volksmund; alten Fotografien nach zu urteilen war sie imposant. Es ist eine liebliche, menschenleere Gegend, am Wegesrand wachsen Estragon und Sumach. »Als ich klein war, standen noch drei der fünf Kirchen«, erinnert sich Kazim, ein Mann aus einem kurdischen – ehemals armenischen – Dorf ein paar Kilometer weiter östlich. Heute ist nur noch eine davon übrig, eine klassisch-armenische Rundkirche, die auf einem spektakulären Felsüberhang liegt. Die übrigen wurden irgendwann zwischen 1920 und 1960 durch das türkische Militär gesprengt.

»Wisst ihr vielleicht, wo das Gold der Armenier versteckt ist?«

Der Staat beteiligt sich in vielen Fällen aktiv oder passiv – durch Untätigkeit – an dem langsamen Verschwinden dessen, was von den einst hier lebenden Armeniern geblieben ist. Erschwert wird der Schutz armenischen Kulturerbes durch den Umstand, dass immer wieder Schatzsucher unterwegs sind. Sie sind Opfer einer – womöglich absichtlich geschürten – Habgier, die bis heute ihre lockende Kraft nicht verloren hat: »Wisst ihr vielleicht, wo das Gold der Armenier versteckt ist?«, fragen Leute, selbst zu den unpassendsten Gelegenheiten. Landein, landaus sind die Überreste von Kirchen und Friedhöfen mit Löchern gespickt.

Die fixe Idee, dass die angeblich reichen Armenier bei Flucht und Deportation immense Goldschätze flächendeckend vergraben hätten – was in Einzelfällen sogar auf einen wahren Kern zurückgehen mag –, ist ein nützlicher Komplize bei dem Vorhaben, nach den Menschen auch ihre Spuren zu beseitigen. Das ist die zweite Phase eines Völkermords. Die dritte Phase besteht darin, die Erinnerung an diese Menschen und ihre brutale Ermordung auszulöschen – indem das Denken und Sprechen über den Genozid als Erfindung und als Kampagne bezeichnet und durch andere Narrative ersetzt wird: »Sie haben uns angegriffen.« – »Damals hat doch jeder jeden umgebracht.« Oder, in der abgeschwächten Variante, die Recep Tayyip Erdoğan in seiner Rede vom 24. April 2014 präsentierte: Alle Volksgruppen hätten im Ersten Weltkrieg gelitten, man müsse »ohne Unterscheidung von Religion und ethnischer Herkunft« daran erinnern.

Es ist ein mörderischer Diskurs. Denn er stellt nichts anderes dar als die Fortsetzung der genozidalen Politik. Und die Türkei betreibt ihn seit hundert Jahren systematisch und unter hohem propagandistischem Aufwand. Nicht ohne Erfolg: Selbst in manchen Standardwerken der westlichen Nahostforschung lavieren die Autoren herum, sobald es um den Völkermord an den Armeniern geht. Aber die Türkei kämpft einen Kampf, den sie nicht gewinnen kann. Zu viele Dämonen sind unterwegs; und immer neue kommen hinzu. Manche finden die Dämonen sogar in sich selbst. Nicht weil sie eine persönliche Verstrickung in die Geschichte der Täter entdecken – nein, weil sie entdecken, dass sie eigentlich zur Seite der Opfer gehören.

In Van, in Diyarbakir, in Muş, überall in Anatolien trifft man mittlerweile Menschen, die herausgefunden haben, dass es in ihrer Familie Armenier gab. Meist waren es die Eltern oder Großeltern; diejenigen, die den Völkermord überlebt haben, weil sie von Türken oder Kurden gerettet – oder nach anderer Sichtweise: geraubt – wurden. Bei den Deportationen wurden zahllose Kinder ihren Familien entrissen; andere irrten allein in den Dörfern und Wäldern umher und fanden schließlich bei irgendeiner Familie ein neues Zuhause. In der Mehrzahl der Fälle überlebten Mädchen und junge Frauen auf diese Weise; sie wurden adoptiert, verheiratet und mit einer neuen, muslimischen Identität ausgestattet.

Der gerade entstehende türkische Staat wusste von all dem. Die »muslimisierten Armenier«, wie sie in der Türkei genannt werden, schwiegen jedoch: aus Angst; aus Schuldgefühlen gegenüber den Verwandten, die nicht überlebt hatten; aus Scham – Armenier zu sein, war in der jungen Türkischen Republik nichts Ehrenhaftes.

Der Völkermord hat eine ganze Generation aus dem Leben geworfen

Das Dorf Çüngüş liegt hoch in den Bergen Anatoliens, rund hundert Kilometer nordwestlich von Diyarbakir. Nach einem heftigen Wintereinbruch – dem stärksten seit über 50 Jahren, sagen die Leute hier – sind alle Straßen tief verschneit, in den steilen Gassen des Dorfes kann man sich nur mühsam und schlitternd fortbewegen. Zwei gewaltige Kirchenruinen erinnern daran, dass auch dieses Dorf eine Vergangenheit hat. Tausende von Armeniern aus der Gegend wurden umgebracht. Die meisten warf man in einen Fluss, den Dudan, der weiter unten im Tal tosend in einem tiefen Loch verschwindet – ein unterirdischer Wasserfall, Überleben ausgeschlossen.

Asiya, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn drängen sich um den Ofen im Wohnzimmer ihres kleinen Hauses am Rande von Çüngüş; der Geruch von brennendem Holz durchzieht den Raum. Behutsam richtet sich Asiya das dünne Tuch über dem weißen Haar. Sie ist wohl 98 oder 99 Jahre alt, genau lässt sich das nicht sagen. Außerdem ist sie schwerhörig und kann nicht mehr gut laufen. Aber sie hat den Humor vieler alter Leute hier. Auf die Frage, wie es ihr geht, antwortet sie: »Wie soll’s mir schon gehen, ich sitze den ganzen Tag hier rum und höre nichts.«

Asiyas Mutter, so viel ist bekannt, hieß Safiye, also Sophia. Während des Völkermords wurde sie bei einem Deportationsmarsch von einem türkischen Soldaten mitgenommen, der das hübsche Armeniermädchen heiraten wollte. Da muss sie 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein. Irgendwann darauf wurde Asiya geboren, ihr Vater, der Soldat, starb jedoch ein halbes Jahr später. Asiya selbst wurde mit elf Jahren an einen kurdischen Schäfer verheiratet. »Ich konnte nicht kochen, ich konnte gar nichts«, erinnert sie sich. »Also musste mein Mann das Essen immer von auswärts besorgen.«

Asiya, die beinahe Hundertjährige, deren Mutter Armenierin war und deren Vater vermutlich Armenier umgebracht hat – wer ist sie? Die Frage, ob sie Armenierin sei, scheint sie unangenehm zu berühren; bedrückt schüttelt sie den Kopf. Ist sie Muslimin? Sie klopft sich energisch auf die Brust und sagt: »Ich bete fünf Mal am Tag.« Nach kurzem Schweigen erzählt sie dann noch, dass sie sich daran erinnert, wie die Nachbarn früher immer zu ihrer Mutter gesagt hätten, sie solle ihr Kind als Muslimin aufziehen, nicht als Armenierin. Ansonsten habe ihre Mutter nie über dieses Thema gesprochen: »Alles, was ich über ihre Geschichte weiß, habe ich später von anderen im Dorf erfahren.«

Wer ist Asiya? Manche scheinen das genau zu wissen. Der amerikanisch-armenische Journalist und Schriftsteller Chris Bohjalian schrieb 2013 in der Washington Post einen tränenreichen Artikel über seinen Besuch bei Asiya, die er als »letzte überlebende Armenierin von Çüngüş« präsentierte. Emotional vielleicht nachvollziehbar, aber nichtsdestoweniger eine Geschichtsverdrehung. Denn eindeutig ist hier nichts – außer dass Asiya sich selbst als Muslimin betrachtet. Und welchen Grund gäbe es, daran zu zweifeln?

Der Völkermord hat eine ganze Generation aus dem Leben geworfen. Aber auch viele der Nachkommen haben mit diesem Erbe zu kämpfen, bis zu dem Punkt, dass manche sich ihrer eigenen Identität nicht mehr sicher sind. Manche »muslimisierten Armenier« verstecken ihre Herkunft, manche schämen sich dafür, andere bekennen sich neuerdings stolz zu ihr. Wieder anderen ist sie nicht weiter wichtig, zumindest nach außen hin. Die wenigen letzten Überlebenden des Völkermords werden bald tot sein, die letzten Kirchenruinen vielleicht bald verschwunden. Aber das Land wird dennoch nicht zur Ruhe kommen, bevor es sich der eigenen Vergangenheit nicht stellt.

Die Recherchen von Christian Meier und Andy Spyra wurden durch das Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.