In ihrem Buch »Testosteron, Macht, Politik« diskutiert Karin Kneissl den Zusammenhang zwischen Hormonen und Internationalen Beziehungen, zwischen Testosteron und arabischem Aufstand.

Die Einleitung von »Testosteron, Macht, Politik« beginnt mit Männern, die ihre Machtpositionen für die Befriedigung ihres sexuellen Triebs ausgenutzt haben: Dominique Strauss-Kahn, Silvio Berlusconi, Arnold Schwarzenegger und Bill Clinton. Aber hier geht es laut Autorin nicht um skurrile Einzellfälle aus der Panoramasektion von Boulevardzeitungen, hier geht es um das große ganze: Internationale Beziehungen, Umstürze, Krisen, hier geht es um die Wiedererlangung von Menschenwürde und Freiheit ganzer Völker. Wenn Liebe durch den Magen geht – so könnte man es flapsig formulieren – geht Freiheit durch den Schwanz.

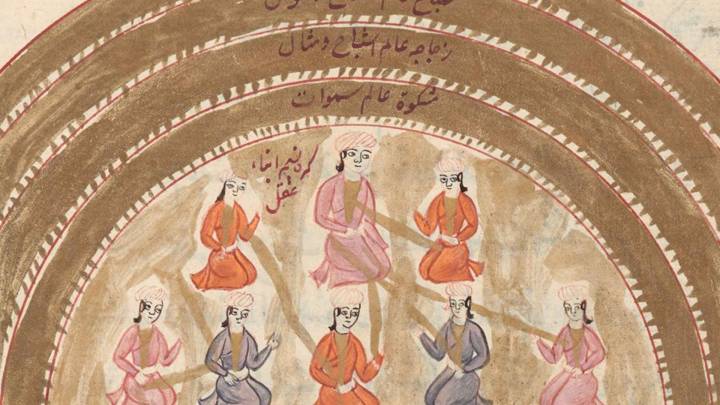

Gehen wir aber erstmal einen Schritt zurück und schauen uns Kneissls Argumentation genauer an. Ihre These geistert immer wieder durch die (pseudo-)sozialwissenschaftliche Welt: Männer, die keinen Sex haben, suchen sich ein alternatives Ventil, manchmal halt in Revolutionen. So könnte es in der Französischen Revolution gewesen sein, so war es anscheinend bei den Aufständen des »Arabischen Frühlings«, so wird es auch in Asien passieren, wo der Männerüberschuss, so ist die Autorin überzeugt, in Zukunft die gleichen geschlechtsspezifischen Mechanismen auslösen wird.

Folgende Aussage stellt die Autorin an den Anfang und in das Zentrum ihres Kapitels zu den arabischen Revolutionen: »Wir haben unsere Freiheit wieder, wir können jetzt heiraten!« Kneissl zitiert damit ihre – wie sie schreibt – vielen Gesprächspartner auf dem Tahrir-Platz nach dem Sturz von Husni Mubarak und sieht darin eine Bestätigung ihrer These: Sexfrust führt bei Männern zur Revolte.

Deswegen verbraucht die Autorin in ihrem Buch viele Seiten, um die Hürden eines sexuell erfüllten Lebens in arabischen Ländern zu beschreiben. Sexverbot vor der Ehe, Anspruchsvolle Bräute, verklemmte Gesellschaften lassen den Druck in und auf junge (mittellose) Männer steigen, bis die Testosteronbombe explodiert. Dem Hormon widmet Kneissl auch gleich ein eigenes Kapitel.

Männer: die besseren Revolutionäre?

Die Freizügigkeit junger Menschen in Sidi Bouzid, Kairo oder Homs mit den sexuellen Freiräumen à la Amsterdam oder gar der »Generation Porno« zu vergleichen, wäre tatsächlich fatal und nicht haltbar. Dennoch, wer in vielen Regionen der »Arabischen Welt« Sex sucht und ihn wirklich haben möchte, der bekommt ihn auch: billig gekauft, anal oder oral mit der Freundin oder einer Bekannten, im Internet, homosexuell oder auf legalem Weg durch frühe beziehungsweise zeitlich begrenzte Heirat. Wer geil ist, wird sich schon zu helfen wissen und sich erstmal nicht auf die Straße zum Protest begeben. Wer geil ist, sucht je nach lokalem Angebot eine andere sexuelle Option.

Zugegeben: für Außenstehende sind diese exklusiven Informationen nicht leicht zugänglich. Wenn eine Mehrheit sexuell frustriert sein soll, ist es die Mehrheit der Frauen, die in diesem Maße nicht von diesen Ausweichmöglichkeiten profitieren können. Im Buch stemmt das »starke Geschlecht« durch den »sexuellen Zorn« nicht nur im quasi Alleingang den Umbruch vielerorts, es ist dabei natürlich auch besser: Männer sind mutiger, fokussierter, spontaner, zu mehr Risiko bereit als Frauen. Alles dank Evolution und Testosteron im Blut, die sie auf dem Schlachtfeld zu einem Vergleich analog zu »wer hat den größten?« verleiten.

Einen Mechanismus, den die Autorin als Blaupause für die Ereignisse auf dem Tahrir-Platz nimmt, um das Verhalten junger männlicher Revolutionäre zu erklären. Die wollten nach ihrer Phase der Frustration und Stagnation den Aufbruch gestalten und haben sich dabei gegenseitig im Wetteifer überboten. Frauen waren zwar laut Kneissl auch vertreten, blieben wegen ihrer Art und Rolle in der Gesellschaft aber außen vor.

»Das kann man nicht ernst nehmen«

Dina Wahba studiert Gender Studies in London und ist ägyptische Aktivistin der ersten Stunde. Sie schüttelt bei der Testosteron-These nur den Kopf: »Es gab schon viele Versuche, die Revolution umzuschreiben, aber in diesem Buch werden Frauen ja bei Tageslicht marginalisiert!« In anderen Büchern versuche man die Anzahl der Frauen auf den Straßen zu quantifizieren: »Dabei kommen so Zahlen heraus wie 30 Prozent seien Frauen gewesen oder so etwas, hier werden aber trotz aller Relativierungen Frauen zu Luft erklärt«, beschwert sich Wahba.

Dabei hätten Frauen ihre männlichen Mitstreiter mit ihrer bloßen Anwesenheit dazu motiviert, dran zu bleiben, ohne dass dies etwas mit Sex oder Instinkten zu tun hatte: »Das Buch von Frau Kneissl fußt auf einem falschen Bild der arabischen Jugend und klingt mehr nach Propaganda als nach ernster Analyse«. Darüber hinaus könne sich die Aktivistin gut daran erinnern, dass sich viele Frauen vor Panzer gestellt haben, es gebe mindestens so viele Märtyrerinnen wie Märtyrer: »Aber es geht hier auch um Frauen, die die ganze Logistik organisiert haben, die uns jungen Aktivisten und Aktivistinnen Essen gekocht und gebracht haben, erst wir Frauen haben die internationale Aufmerksamkeit auf das Geschehen gelenkt«.

Aus dem Aufstand eine primitive männliche Revolte zu machen, sei »einfach nur grauenvoll«. Die These mit dem absoluten Sexfrust kann die Aktivistin auch nicht nachvollziehen: »Gerne würde ich die Quellen und Belege für die These, dass junge Menschen bei uns gar keinen Sex haben, sehen«. Zum Glück distanziert sich aber die Autorin von »Testosteron, Macht, Politik« von einer simplen Kausalkette zwischen Hormonen und Politik und nimmt somit auch ein wenig Abstand vom biologischen Determinismus in ihrem Buch.

Sie führt das menschliche Verhalten nicht eins zu eins auf den Hormoncocktail in unseren Adern zurück. Dennoch versucht sie »einen roten Faden« durch einige Kriege und Revolutionen zu ziehen: viel, sehr viel Testosteron gehört zu einer Revolution dazu, so ihre Vermutung. Wenigstens formuliert es die Autorin oft genug in ihrem Buch selbst, dass sie sich dabei auf sehr dünnes Eis begibt.