In Libyen stoßen Migranten aus Afrika auf Dschihadisten, Fremdenhass und organisierte Kriminalität. Begegnungen mit Fluchthelfern und Menschenhändlern zwischen Sahara und Mittelmeer.

Seit vier Jahren steht Issa Hassan mit seinem Taxi an der verstaubten Kreuzung am Stadtrand von Sabha. »Westgate Wall« heißt die heruntergekommene Gegend am Stadtrand im Volksmund. Denn hinter dem großen Supermarkt, vor dem die Taxifahrer Schlange stehen, beginnt Feindesland.

Warum ein Milizionär wie der 28-jährige Issa Hassan nebenbei als Taxifahrer arbeitet, verstehen nur wenige seiner Kunden. Sie sind es gewohnt, dass Uniformträger mit Schmuggel aller Art ihr Geld verdienen. Die zahlreichen Beulen an seinem verstaubten Toyota zeugen von den Zuständen in der Sahara-Provinz Fezzan, aus der seit der libyschen Revolution 2011 nur wenige Informationen nach außen dringen. Dabei entscheidet sich hier, in den Wüstenoasen Libyens, ob aus Nordafrika eine ernsthafte Gefahr für Europa erwächst.

»Ich warte seit fünf Jahren darauf, dass meine Einheit Umm Al-Anarab in die Armee aufgenommen wird und wir den Kampf gegen die Schmuggler wieder angehen können. Doch ohne Bezahlung muss ich eben nebenbei Taxi fahren«, sagt Issa Hassan. Obwohl eine gut geteerte Straße in die 100 Kilometer entfernte Oase Murzuk führt, bitten seine Fahrgäste ihn meist, einen Umweg über die Schlaglochpisten zu nehmen, weit entfernt von den Checkpoints der Uleid-Sliman-Milizen in Sabha.

Seine Passagiere gehören wie er selbst zur Volksgruppe der Tobu – wie die Tuareg die Ureinwohner der Sahara – und sind bei vielen arabischen Libyern schlecht beleumundet. Die wenigen Polizisten und Uniformierten auf den Hauptadern der 300.000-Einwohner-Metropole dagegen gehören zum arabischen Stamm Uleid Sliman. Sie sind zwar nicht nur den Tobu, sondern auch dem Stamm des Ex-Diktators feindlich gesinnt, gehörten aber lange Zeit zu den wichtigsten lokalen Verbündeten des Gaddafi-Regimes in der Wüstenprovinz. Seit der Revolution haben die Uleid Sliman und ihre Verbündeten aus der Küstenstadt Misrata das Sagen. Die Tobu hingegen halten zu Armeegeneral Khalifa Haftar, dessen Truppen in der 1.000 Kilometer östlich gelegenen Hafenstadt Benghazi gegen den »Islamischen Staat« (IS) und seine Verbündeten kämpfen.

»Dass wir 2011 Seite an Seite mit den Misratis gegen Gaddafi gekämpft haben, zählt beim Kampf um die Ölquellen nicht mehr«, klagt Issa. Zwischendurch fragt er immer wieder nach den Lebenshaltungskosten in Deutschland. »Die Revolution diente nur dem Machtwechsel zwischen Städten und Stämmen, in Tripolis haben zudem die Islamisten die Antiislamisten abgelöst, in Benghazi hat die Armee übernommen«. Er sieht ratlos aus.

Jeden Tag legen die Seelenverkäufer zwischen den Wochenendhäusern ab, die sich hier viele Hauptstädter im Vorort Garabulli gebaut haben

Zusammen mit einer Handvoll anderer Schulfreunde war der Student im Februar 2011 für einen Rechtsstaat auf die Straße gegangen, erzählt er. Nach zwei Parlaments- und über 90 Kommunalwahlen schien Libyen 2013 auf dem richtigen Weg zu sein. »Wir Revolutionäre haben den Kampf gegen Gaddafi nicht aufgrund unserer Ideale, sondern wegen unserer lokalen Rivalität mit anderen Städten gewonnen«, glaubt er. »Das neue Rechtssystem ist einfach: Wenn ich nach Sabha komme, schießen sie auf mich. Wenn ein Uleid Sliman zu uns kommt, schießen wir auf ihn.«

Die lachenden Dritten sind die Dschihadisten, die sich im nachrevolutionären Gewirr erst als Ansar Al-Scharia in Libyen ausbreiteten und sich nun als Filiale des IS in Nordafrika Respekt verschaffen. Dem IS nahestehende Milizen unterhalten in Sabha und Ubari längst geheime Trainingscamps und werden sich eines Tages auch auf den Weg über das Mittelmeer machen – da sind sich die umstehenden Tobu sicher. Zwei Kilometer vom Taxistand entfernt, im Stadtteil Arba, werben die Milizen des libyschen Al-Qaida-Veteranen Abdul Khalifa um die aus der Sahara kommenden Flüchtlinge.

Gemeinsam könnten Tuareg, Tobu und die anderen Stämme das Sicherheitsproblem in Libyens Provinz Fezzan schnell lösen, schimpft Shahafedin Barka verärgert, der am Taxistand aus einem Jeep steigt. »Wir kennen die zwei Routen der Schmuggler. Mit Unterstützung aus Tripolis und Brüssel könnte man die Grenze wie zu Gaddafis Zeiten wieder unter Kontrolle bringen.« Der Kommandeur der 1.000 Mann starken Umm Al-Anarab ist gerade erst aus Ubari zurückgekehrt. Über zehn Monate lang tobte in der Oase eine Schlacht zwischen kaum volljährigen Kämpfern der Tobu und Tuareg. Geländegewinne konnte keine der beiden Seiten verzeichnen. Warum sie mit der Schlacht den hundertjährigen Frieden zwischen den Volksgruppen aufkündigten, wussten sie selber nicht so genau.

Im Schatten der Bäume an der Hauptstraße von Sabha, weit im Süden Libyens, hocken Tausende dunkelhäutige Tagelöhner

Tatsächlich ging es bei dem Stellungskrieg vor allem um das nahe Ölfördergebiet Al-Fil, eines der größten Afrikas. Öl wird hier im »Elefanten-Feld« zwar nicht mehr gefördert, aber die Kontrolle über die Ressourcen geht in Libyen mit politischem Einfluss einher.

600 Dinar, rund 370 Euro, verdienten einige Umm-Al-Anarab-Revolutionäre monatlich bis zu Beginn des zweiten Bürgerkrieges im Frühjahr 2014, unregelmäßig gezahlt vom Ölministerium – als Entgegenkommen dafür, dass sie das Militärcamp bewachten. Doch dann rissen Islamisten aus den Reihen der libyschen Muslimbrüder die Macht in Tripolis an sich. Weil die Tobu aufseiten von General Haftar kämpfen, bleiben die Zahlungen aus der Hauptstadt nun aus – die Ersatzteile ihrer Pickups, Munition für ihre Waffen und Essen zahlen sie selbst.

Professioneller Schmuggel von Menschen ist angesichts von Bürgerkrieg und Ölpreisrutsch wohl auf absehbare Zeit der gefahrloseste Job im Land. Und Öl und Benzin nach Tunesien oder Algerien zu transportieren birgt ob der weit verbreiteten Korruption unter den Grenzbeamten ebenfalls kaum Risiken. Vier Cent kostet ein Liter Benzin in Libyen – bis zu 75 Cent dagegen in Tunesien und Algerien. Täglich überqueren Hunderte mit Waffen, Benzin oder Menschen beladene Lastwagen die de facto offenen Grenzen.

Im Schatten der Bäume an der Hauptstraße von Sabha, weit im Süden Libyens, hocken Tausende dunkelhäutige Tagelöhner und warten auf Arbeit. Auf zehn Dinar, rund drei Euro am Tag, ist der Lohn durch das Überangebot an Arbeitern gesunken. Auch die Preise für die Mitfahrt auf den Konvois vom Niger in den Süden Libyens sind gefallen. 150 Euro kostet die Fahrt auf der Ladefläche eines Pick-ups, bis zu 1.000 Menschen machen sich jeden Montag von Agadez im Niger aus auf den Weg, ab Mittwochmittag treffen die ersten Jeeps in Libyens Oasen ein. Auf Dutzenden Facebook-Seiten bieten Schleuser ihre Dienste an. Doch oft enden die Fahrten im Nirgendwo. Sobald Nachrichten von Kämpfen in Sabha die Runde machen, werden die Flüchtlinge weit weg von den libyschen Oasen-Städten in der Wüste abgeladen.

In dem Chaos versuchen die Umm Al-Anarab in dem Gebiet unter ihrer Kontrolle einen Rest von Ordnung aufrechtzuerhalten. Mit den Ältesten in Qatrun und Murzuk haben Shahafedin Barka und Issa Hassan vor drei Jahren einen Strafkatalog ausgearbeitet. Die Tobu-Miliz nimmt den Schmugglern die Fahrzeuge ab und verhängt ein Bußgeld in Höhe von 4.000 Dinar, umgerechnet 2.500 Euro. Doch immer häufiger greifen sie Freunde und Bekannte auf, die sich entschieden haben, am lukrativen Geschäft zu verdienen, klagt Shahafedin Barka. Bis zum vergangenen Jahr wurden die in der Wüste von Barkas Milizionären aufgegriffenen Afrikaner – streng nach Herkunftsland getrennt – in einem provisorischen Gefängnis untergebracht, bevor die libysche Einwanderungsbehörde sie zurück in den Niger schickte.

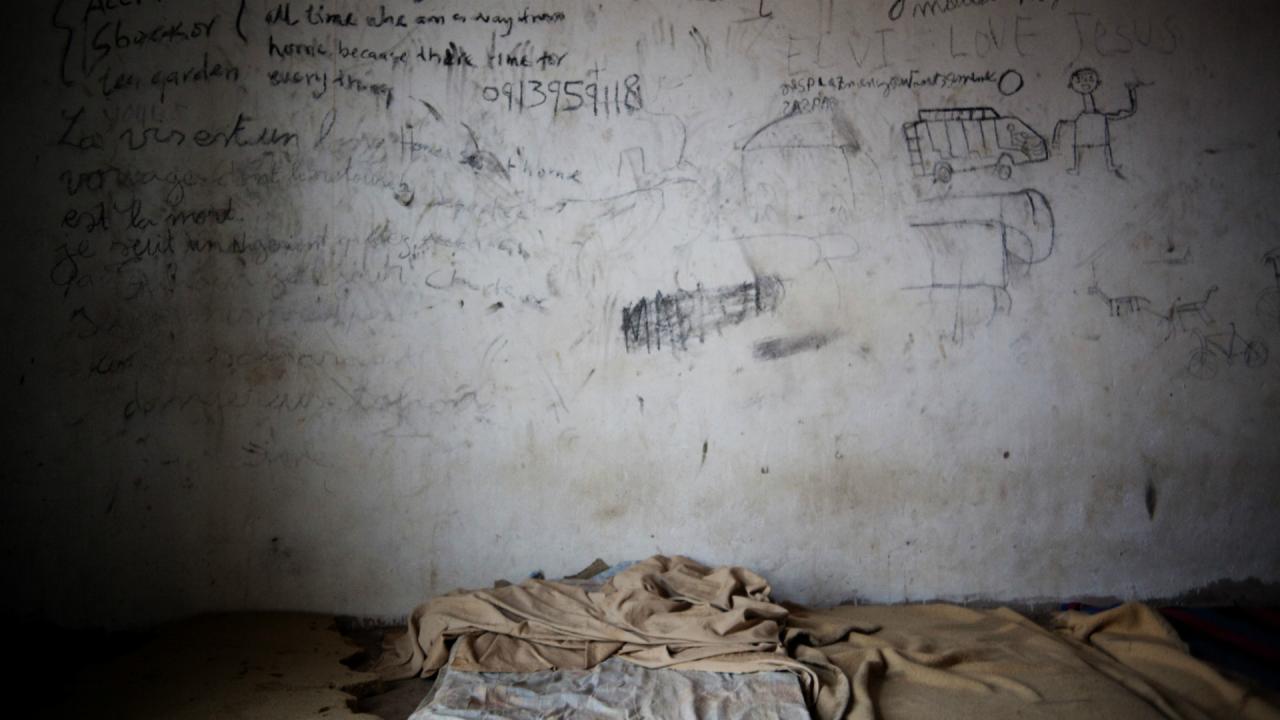

Auch die Zeiten sind vorbei. Mohamed Almani vom Migrationsamt in Murzuk organisierte einst die Transporte der aufgegriffenen Flüchtlinge in den Niger. In sein Büro kommt er noch, doch er hat nicht mal mehr Geld für Telefongespräche, denn »die Banken sind seit Oktober geschlossen«. In die Wand gekratzte Zeichnungen und Sprüche im Gefängnis der Umm-Al-Anarab-Miliz zeugen von den vergangenen Versuchen, die Flüchtlinge aufzuhalten – Bilder lebensgefährlicher Odysseen junger Männer auf der Suche nach minimalem Wohlstand. Nicht alle überleben die Strapazen, immer wieder stoßen die neuen Herrscher der Sahara auf Leichen in der Wüste.

Issa Hassan hat genug davon, die Grenzen eines verschwundenen Staates zu sichern. Nächstes Jahr möchte er heiraten. »Ich habe das Geld noch nicht beisammen, also muss ich etwas dazuverdienen.« In seiner dienstfreien Woche pendelt er mit seinem Taxi zwischen Sabha und Qatrun. Die geladene Kalaschnikow liegt im Kofferraum – so halten es die meisten in Fezzan. Issa hat sich in die Tochter einer Nachbarfamilie verguckt. Während der Nachtschicht tauscht er Textnachrichten mit ihr aus. Mindestens 40.000 libysche Dinar, etwa 15.000 Euro, kostet eine Hochzeit in Libyen, und die Regeln sind strikt, wie das gesamte Zusammenleben. Jeder ist Teil eines familiären Netzwerkes, gegen dessen Verpflichtungen die Jungs während der Revolution auch ein bisschen gekämpft hatten.

Auf seinen Taxifahrten nach Sabha kommt Issa an den Checkpoints vorbei, an denen man auch gerne mal ein Auge zudrückt und sich etwas dazuverdient. Jeder Flüchtling ohne legale Papiere zahlt 50 Dinar, umgerechnet 15 Euro. »Die Arbeit suchenden Afrikaner wollen nach Sabha und von dort weiter nach Tripolis. Ein Checkpoint ist lukrativ. Wir haben uns aber geschworen, aus dem Schicksal der Migranten keinen Gewinn zu schlagen. Das widerspricht dem Islam und wäre ein Verrat an unseren Freunden oder meinem Bruder – für alle, die für unsere Freiheit gestorben sind.«

Der IS breitet sich über die Stämme aus, die von der Revolution ausgeschlossen wurden. Und nun kommt auch noch Boko Haram aus Nigeria.

Murzuk ist mit 50.000 Einwohnern eine der größeren Ortschaften in Fezzan. Ethnische Spannungen gab es schon unter Gaddafi, nur haben nun die Tobu das Sagen. Ibrahim Saleh war hier schon vor 2011 Polizeichef. Wie alle Tobu hatte er sich schnell der Revolution angeschlossen – nicht wie die anderen Volksgruppen, die erst seit Gaddafis Tod die neue Fahne schwenken, wie er sich beschwert.

Saleh fordert mehr Hilfen aus Tripolis – und eine Wiederaufwertung und Einbeziehung der Stammeskultur. »In der Sahara gelten eigentlich feste soziale Regeln der Stämme und Großfamilien«, erklärt er über eine Karte Libyens gebeugt. »Jeder Autounfall könnte zu einem Streit zwischen ganzen Stadtteilen oder Stämmen ausarten. Traditionell lösen die Ältesten viele Konflikte friedlich durch Verhandlungen. Und alle halten sich daran.«

Auch in seinem Haus arbeiten zwei Migranten aus Ghana. Sie sind froh, es auf die bessere Seite der Sahara geschafft zu haben, sagt Mohamed Agram. Zu den islamistischen Milizen, die an der Grenze zu Algerien Trainingscamps unterhalten sollen, sagt Ibrahim Saleh lieber nichts. »Das ist ein heißes Eisen, und dazu befragen Sie lieber gewisse Leute in Tripolis, die darüber genau Bescheid wissen«, sagt er vielsagend.

Shahafedin Barka wird deutlicher. »Der IS breitet sich über die Stämme aus, die von der Revolution ausgeschlossen wurden«, warnt er. »Und nun kommt auch noch Boko Haram aus Nigeria.« Er schüttelt den Kopf. Den Menschenschmugglern stünden nur zwei befahrbare Routen zur Verfügung, eine über Madama, die andere über Hisen. »Wer hat ein Interesse daran, die Schmuggelwege aus dem Niger nicht dichtzumachen?«

Garabulli. Seit dem größten Schiffsunglück nach dem Zweiten Weltkrieg im April 2015 mit fast 500 Toten steht der Strandabschnitt östlich des Stadtteils Tadschura symbolisch für das Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer. Wie in jedem Frühjahr seit dem Aufstand gegen Muammar al-Gaddafi wiederholen sich hier die Katastrophen. Jeden Tag legen die Seelenverkäufer zwischen den wild am Strand gebauten Wochenendhäusern ab, die sich viele Hauptstädter in den vergangenen Jahren gebaut haben.

Vincent Karawi aus Agadez arbeitet als Gärtner auf einer Ferienanlage für Familien, die seit dem Beginn des zweiten libyschen Bürgerkriegs meist leer steht. »Manchmal ist der Strand mit Leichen übersät. Einige Boote sinken schon nach wenigen hundert Metern. Ich traue mich am Wochenende morgens oft nicht, aus dem Fenster meiner Unterkunft zu schauen.« Wie die meisten Arbeiter aus den Nachbarländern dachte der Nigrer nie daran, selbst mit nach Europa überzusetzen. Der 28-Jährige stützt sich auf seine Harke. »Die Syrer, die nach Garabulli kommen, haben keine Wahl, aber viele Afrikaner schätzen das Risiko der Reise nach Europa völlig falsch ein«, ist er sich sicher.

Hinter den hohen Mauern der Ferienhaussiedlungen sind Stimmen zu hören. Doch nicht Arabisch, sondern Englisch und Französisch mit westafrikanischem Akzent dominieren. Die Schmuggler verstecken ihre »Kunden« für mehrere Tage, auf Zuruf muss dann alles ganz schnell gehen, kaum zwei Stunden vergehen nach dem Befehl zum Aufbruch bis zum Ablegen. Seit Anfang 2016 sind wohl mehr als 20.000 Menschen aus Südlibyen an die Mittelmeerküste gekommen, wie viele genau weiß niemand. Die Aktivisten der NGO National Caucus Fezzan aus Sabha schätzen, dass vor dem Beginn der großen Hitzewelle Anfang Mai 2016 pro Woche mehr als 3.000 Menschen in die libyschen Wüsten- und Küstenstädte drängen.

Wer es in die Hafenstadt Tripolis geschafft hat, mietet sich gemeinsam mit Landsleuten eine Wohnung in Tadschura, Hail Andalus oder anderen Vororten und versucht, die 1.000 Euro für die Überfahrt nach Europa mit Gelegenheitsjobs zu verdienen. An den großen Kreuzungen der libyschen Hauptstadt bieten ab 5 Uhr morgens ägyptische, sudanesische oder ghanaische Arbeiter ihre Dienste an, Malerpinsel, Elektrokabel oder Werkzeuge zeigen ihre Fertigkeiten. Durchschnittlich ein halbes Jahr benötigt man, um das Geld für die Überfahrt zu verdienen, manche bleiben über zwei Jahre.

Wenn das Mittelmeer im Frühjahr ruhiger wird, beginnt die Hauptsaison für die Schleuser. In stillen Nächten legen alleine von dem 30 Kilometer langen Strandabschnitt zwischen Garabulli und Tripolis bis zu vier Boote ab. Am Horizont sind die Patrouillenschiffe der NATO zu sehen, sie haben Lampedusa als Ziel der Schlauchboote abgelöst. Die libyschen Marineoffiziere in den Häfen von Misrata und Tripolis schauen den Booten machtlos hinterher.

»Jedes Mal wenn wir mit unserem Patrouillenschiff ablegen, sehen wir die Lichter der kleinen Schlauchboote«, sagt Abdulrahim Niwijy von der libyschen Marine, der in seiner leuchtend weißen Uniform zwischen den verrosteten Booten etwas deplatziert wirkt. Er beklagt die schlechte Ausrüstung und Ausbildung seiner Matrosen – eine bunte Truppe aus Revolutionären und der libyschen Marine, deren Boote die NATO 2011 ins Visier genommen hatte.

Hier auf der Marinebasis Abu Sitta hat sich auch die Einheitsregierung von Premier Fayez Al-Sarraj, seit Dezember 2015 im Amt, niedergelassen. In die Stadt begibt sich der stets sorgenvoll dreinblickende frühere Geschäftsmann nur selten, denn Tripolis wird immer noch von Milizen kontrolliert, die vor allem sich selbst gegenüber loyal sind. Der Premier kam mit dem Boot nach Tripolis, da die konkurrierende, mit Islamisten verbündete Regierung den Luftraum sperren ließ, um den Einzug von Al-Sarraj in Tripolis zu verhindern.

Die EU sorgt sich nur um die Flüchtlinge, nicht um die Benzinschmuggler und die illegale Fischerei in libyschen Gewässern direkt vor ihren Augen

Der Offizier Ashraf Al-Badry schaut schlecht gelaunt auf das Radar eines der drei Boote, die noch funktionstüchtig sind. Er war im Februar 2011 in Tripolis gegen Gaddafi auf die Straße gegangen, sein späterer Kampfeinsatz in Sirte wurde mit einem scheinbar ruhigen Job bei der Marine belohnt. Doch anders als während der Revolution fühlt er sich nun auf verlorenem Posten. Mit dem Finger zeigt er auf die Radar-Reflektionen der italienischen Fischkutter in den internationalen Gewässern vor Tripolis und Garabulli, die von den libyschen Schmugglern Benzin aufnehmen. »Die EU fordert von uns, die Migranten zu stoppen, tut aber selbst nichts gegen ihre eigenen Kriminellen.« Ein italienischer Zerstörer kreuzt doch nur vier Seemeilen von dem Kutter entfernt, sagt er entnervt und klopft auf das Display.

»Kooperation wäre, wenn wir die EU-Gewässer vor Menschenhandel und die EU uns vor Spritschmuggel schützen würde. Doch die EU sorgt sich nur um die Flüchtlinge, nicht um die Benzinschmuggler und die illegale Fischerei in libyschen Gewässern, die vor ihren Augen geschehen. Da wir aus der illegalen Migration keinen Nutzen ziehen, sollten wir die Menschen gehen lassen«, meint Al-Badry.

Mohamed Atrika wird wie fast jedes Wochenende von der Patrouille der »Maskierten Männer« nach Thalil gerufen. In seiner Kindheit klang der Name des 30 Kilometer langen Sandstrandes westlich von Zuwara nach unbeschwerten Sommertagen. Doch mit der Revolution kamen die Schmuggler nach Zuwara zurück. Im Februar 2011 waren die Menschen auch hier auf die Straße gegangen – vor allem gegen die Zwangsarabisierung, die das Gaddafi-Regime in den Berbergebieten im Nordwesten Libyens vorangetrieben hatte.

Vom Idealismus sei nicht mehr viel übrig, meint Mohamed. Er trägt einen Mundschutz vor dem Gesicht. Mohamed gehört zu einer Gruppe von Freiwilligen des Roten Halbmondes, einer der letzten Hilfsorganisationen im Land. Die in roten Overalls gekleideten Frauen und Männer werden nach Kämpfen und an den Stränden zum Bergen von Leichen gerufen – Flüchtlinge, deren spärliche Schaluppen nicht einmal die erste Etappe auf der gefährlichen Überfahrt geschafft hatten.

Sechs Leichen mit verdrehten Gliedmaßen werden von den Wellen immer wieder an den Strand geworfen. Die Flüchtlinge hatten in der Nacht zuvor vom Strand abgelegt. An diesem Märztag finden die Frauen und Männer vom Roten Halbmond 20 weitere Tote. Es war eines der kleinen Schlauchboote, die für 30 Passagiere zugelassen sind, mit meist über 100 Menschen an Bord ablegen und sich dann überschlagen, berichtet später einer der Überlebenden.

Wenn die Boote in Gruppen von sechs bis zehn ablegen, ist oft mit Opfern zu rechnen, denn kaum einer der Reisenden kann schwimmen, und im Reisepreis von 1.000 Euro ist eine Schwimmweste meist nicht inbegriffen. Doch je größer die Gruppe ist, desto leichter wird sie von den NATO-Patrouillen gefunden. Die Schmuggler versprechen den beim Anblick der mickrigen Boote geschockten Passagieren, dass die mausgrauen britischen und deutschen Zerstörer nur 20 Minuten entfernt wären.

Einmal am Strand angekommen, gibt es meist kein Zurück. Der 26-jährige Helfer Mohamed hört in der Strandnähe immer wieder wütendes Geschrei aus den verstreut liegenden Wochenendhäusern, die für einen üppigen Tagessatz an die Milizen vermietet werden. »Drei Tage oder länger warten die Gruppen in den Häusern, bis ein Boot für die Fahrt bereitsteht oder das Meer ruhig ist. Die Bewacher sind oft nur zu zweit, aber bewaffnet. Sie kassieren alle Handys ein und lassen niemanden zurück nach Tripolis, um ihre Verstecke nicht preiszugeben«, erklärt der Berber seine Zurückhaltung im Umgang mit den Milizen. In Zawiya, auf halbem Weg zwischen Zuwara und Tripolis, waren zwei Wochen zuvor neun Migranten bei einem Fluchtversuch erschossen worden.

Auch aus Angst, auf einen Verwandten zu treffen, sprechen die freiwilligen Helfer von Zuwara nicht mit den Schmugglern oder ihren Flüchtlingen in Rufweite hinter den hohen Mauern der Villen. Zuwara ist eine eingeschworene Gemeinschaft – umgeben von arabischen Ortschaften wie Dschmel und Regdalin, in denen Muammar al-Gaddafi nach dem Aufstand 2011 zum Gegenangriff mobilisieren ließ.

Das Misstrauen gegen Minderheiten wie die Berber und der Wegfall des Staates dienen vielen hier als Ausrede für den weitverbreiteten Schmuggel. »Wenn ich es nicht mache, dann hilft es dem IS in Sabratha«, sagt ein durchtrainierter Mann im Hafen und lädt ganz offen Benzinfässer in einen Fischtrawler. Während die Gaddafi-Loyalisten im Süden auf Rache für die Verbrechen während der Revolution sinnen, hat sich in Sabratha, 80 Kilometer östlich von Zuwara, der IS festgesetzt.

In den Gewässern vor Westlibyen hat sich längst ein Tauschgeschäft von Gütern aller Art entwickelt

Der Handel mit dem staatlich subventionierten Benzin und anderen Waren ist zur Haupteinnahmequelle in Westlibyen geworden. Hier arbeiten Menschen- und Benzinschmuggler zusammen, der IS schleust Freiwillige aus Tunesien über die Grenze bei Ras Dschadir nach Sabratha. In den internationalen Gewässern vor Westlibyen hat sich längst ein Tauschgeschäft von Gütern aller Art entwickelt – Menschen auf dem Weg nach Europa sind nur ein kleiner Teil der Ware.

»Wir sind Dienstleister«, sagt Ahmed Sabban in einem türkischen Restaurant auf der staubigen Hauptstraße des 50.000-Einwohner-Küstenortes. »Die Afrikaner wollen nach Europa, wir wollen sie hier nicht haben und bieten ihnen die Überfahrt an.« Dass er heute nicht am Strand, sondern im Café sitzt, liegt an den »Maskierten Männern«. So nennt sich die lokale Bürgerwehr, die nach dem letzten großen Unglück und mehr als 50 angeschwemmten Leichen am Stadtstrand im Oktober 2015 beschloss, Leuten wie Ahmed dem Schmuggler das Handwerk zu legen. Der kontert: »Hauptgrund war eigentlich die steigende Kriminalität – vielleicht auch durch die vielen Fremden, die an den Kreuzungen den ganzen Tag auf Arbeit warten.«

Ayub Sufyans Augen werden schmal, wenn er von dem Moment spricht, als er und sein Freund Munir sich entschlossen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Der kräftige 26-Jährige wusste, dass die Allianz der Schmuggelmafia mit den Islamisten im benachbarten Sabratha eines Tages auch für Zuwara gefährlich werden würde. »Wir wollten gegen jede Art von Anarchie vorgehen, denn wir hatten für einen Rechtsstaat demonstriert, nicht für Extremismus und Schmuggel.«

Weil längst viele ihrer Freunde den Glauben daran verloren und sich den Schmugglern angeschlossen hatten, mussten sie inkognito arbeiten, »soweit das geht in einer Stadt, in der fast jeder mit jedem verwandt ist«, lacht Sufyan. Sie schraubten nachts die Kennzeichen ihrer Autos ab und patrouillierten in Sturmhauben an Stränden und Kreuzungen. Welche Gefahr von der Kooperation der Menschenhändler und Extremisten für die gesamte Mittelmeerregion ausgeht, zeigt ein Vorfall vom November 2015, eine Woche vor dem Anschlag eines Selbstmordattentäters auf die Präsidialgarde im Zentrum von Tunis. Es war eine ruhige Nacht, berichtet einer der Maskierten, der seinen Namen nicht gedruckt sehen will. Schon lange fragten sich die Zuwaris, was in dem IS-Trainingscamp in Sabratha eigentlich genau vor sich geht. Sie wussten nur, dass die Schmugglermilizen in Sabratha Schutzgeld für Strandabschnitte an den IS zahlen mussten.

Tatsächlich wurden in dem Camp südlich der römischen Ruinen Selbstmordattentäter ausgebildet. »Als ich diese beiden jungen Männer spätabends auf der einsamen Straße zur Grenze fahren sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmt, und stoppte sie«, erzählt der Mathematikstudent Mohamed, der von Beginn an bei der maskierten Truppe dabei war, noch immer erregt. Seine herbeigerufenen Kollegen fanden bei den angehaltenen Tunesiern Sprengstoff und 22 Mobiltelefone. Die Sprengstoffwesten trugen sie bereits am Leib – im Verhör stellte sich heraus, dass die 20-Jährigen auf dem Weg nach Tunis waren. »Bald sitzen solche Leute auch in Booten nach Europa«, glauben auch die Schmuggler im Café, die aus Angst vor der maskierten Bürgerpolizei erst einmal keine Boote mehr losschicken.

Sieben große Fische seien ihnen ins Netz gegangen, betont Mohamed Talil verklausuliert. Auch er ist kaum älter als 35 und schimpft umgehend auf die Politik. »Die Alten verhandeln, die Jungen machen die Drecksarbeit.« Stolz erklärt der Kommandeur der Bürgerwehr, dass seine Leute die Boote auch ohne Hilfe der NATO gestoppt hätten, sogar ohne Ausrüstung. Dass die EU mit den Behörden in Tripolis kooperiert und so die Schmuggler stoppen will, kommentiert er mit einem breiten Lächeln.

»Obwohl wir mittlerweile dem Innenministerium unterstehen, droht uns der Staatsanwalt in Tripolis mit einer Klage, wenn wir die Schmugglerbosse nicht freilassen.« Er kramt ein Papier aus der Tasche, in dem von der Überschreitung von Kompetenzen die Rede ist. Die Männer um Talil herum fluchen lauthals, als sie das Dokument sehen. »Vielleicht wollen die Islamisten in Tripolis ihre Gefolgsleute wiederhaben oder jemand seine Verwandten«, sagt einer. Er zieht sich die Strumpfmaske tief übers Gesicht und flüstert: »Die EU meint, dass mit der Einheitsregierung Frieden eingekehrt ist. Vielleicht geht der Krieg aber auch erst richtig los.«

Im Kampf gegen die international anerkannte Regierung aus Tobruk hofft man auf die Gunst der EU

Wie jeden Morgen läuft der Schlepper »Maghreb« der libyschen Marine in den Hafen von Misrata ein. Ob Flüchtlinge an Bord sind, hängt vom Platz in den Gefängnissen ab. »Wir könnten jeden Tag tausend zurückbringen«, sagen die Matrosen. Diesmal sind es 600 Westafrikaner aus fünf Gummibooten. Die Männer hatten sich nach der Abfahrt von Garabulli kurz vor ihrem Ziel gewähnt: Schengen – das grenzenlose Europa. Doch die Motoren zweier Boote waren defekt.

An den Motoren sitzen seit dem vergangenen Jahr Flüchtlinge, die von den Schleppern in einem Schnellkurs ausgebildet wurden – sie kamen den beiden Schlauchbooten in Seenot zur Hilfe. Am Ende wären fast alle Boote gekentert, schüttelt der Kapitän der »Maghreb« den Kopf. 1.000 Euro hatten die Flüchtlinge für die lebensgefährliche Fahrt nach Lampedusa gezahlt. Die »Maghreb« setzte sie zunächst in Misrata ab, von dort aus ging es wieder zurück Richtung Tripolis. Jetzt sind sie zurück im Bürgerkrieg, zurück in Garabulli.

In einem ehemaligen Gefängnis für politische Gegner in Garabulli an der Straße nach Tripolis haben die Behörden 300 Gastarbeiter und Flüchtlinge untergebracht. Die Regierung in Tripolis will zeigen, dass sie den Strom nach Europa stoppt, trotz leerer Kassen. Im Kampf gegen die international anerkannte Regierung aus Tobruk hofft man so auf die Gunst der EU. Das Gefängnis liegt versteckt am Ende einer Nebenstraße entlang von Olivenhainen.

Eine Stunde am Tag dürfen die Gefangenen in den Innenhof. Die Wärter halten sich aus Angst vor Krankheiten fern. Ein Mann aus Eritrea beschwert sich: »Schauen Sie die Toilette an, sie stinkt. Meine Frau und meine Tochter sind auch hier. Wir wollen weg. 47 Personen sind in unserer Zelle. Ich habe einen Job in Tripolis, warum lassen sie uns nicht gehen?«

Die Nigerianerin Angela Iken hat wie die meisten hier ihr Geld und ihren Pass abgeben müssen. »Seitdem ich gestern nach einer Beschwerde gewürgt wurde, konnte ich nichts mehr essen. Mein Mann arbeitet weiterhin in Tripolis. Die Wärter sagten ihm, dass er mich hier für 1.000 Dinar abholen kann. Als er das Geld brachte, wurde er ebenfalls festgenommen und sitzt nun im Gefängnis Abu Salim ein.«

Die Insassen von Garabulli wissen nicht, wie es weitergeht. Nach Anschlägen auf Ausländer haben ihre Botschafter Libyen verlassen, die Abschiebung in die Heimat scheiterte immer wieder aufgrund von Kämpfen auf der Straße nach Tunesien. Aus Libyen gibt es scheinbar keinen Weg zurück. Dabei war das Land aufgrund der guten Löhne lange Zeit beliebt bei Gastarbeitern. »Wir arbeiten in Libyen, um unsere Familien zu Hause zu ernähren. Vor einer Woche wurden wir aus unserem angemieteten Haus geholt und hier eingesperrt – ohne jede Erklärung«, sagt ein Krankenpfleger aus Bangladesch. Als Schlafplatz dient ihm eine Bastmatte, das Laken sei voll von Flöhen, sagt er.

Der Machtkampf der beiden konkurrierenden Regierungen ist trotz Einheitskabinett noch nicht entschieden, die Vermittlung der Vereinten Nationen wird vor allem im Osten Libyens kritisch gesehen. Die Milizen bereiten sich in beiden Landesteilen auf die Schlacht gegen den IS in Sirte, Gaddafis Heimatstadt, vor. Die Migranten sind ihnen dabei nur ein Hindernis. Von den Stadtstränden legen jeden Tag immer mehr Menschenhändler ab – und inzwischen sind einzelne Libyer an Bord gesichtet worden. Die Verhaftungsaktionen der Milizen ändern an dem Ansturm auf das Mittelmeer nichts – im Gegenteil.

Al-Kararim ist eine alte Schule am Stadtrand von Misrata. In acht Klassenräumen wurden bis 2011 Schüler aus der Handelsmetropole und der kleinen Nachbarstadt Tawarga unterrichtet. Seit Muammar al-Gaddafi die dunkelhäutigen Tawargis, Nachfahren von afrikanischen Sklaven, dazu brachte, die Aufständischen aus Misrata zu bekämpfen, wird dunkle Hautfarbe als Loyalität zum alten Regime ausgelegt – und Tawarga wurde nach Gaddafis Tod im September 2011 dem Erdboben gleichgemacht. In Al-Kararim sitzen nun Migranten ein. 1.100 in acht Klassenräumen. Seit drei Jahren versucht die Truppe um Mohamed Khalil, die Frauen und Männer an der Flucht zu hindern. Wie Al-Kararim sind die anderen acht Gefangenenlager an der libyschen Mittelmeerküste zum Bersten überfüllt. Krätze, Hepatitis und andere Krankheiten breiten sich aus, medizinische Versorgung gibt es kaum.

»Wir haben doch selbst nichts«, verteidigt sich Khalil, selbst kaum älter als seine Gefangenen. Die Berichte der Afrikaner über Schläge und Folter seien falsch, sagt er bestimmt. Ab und zu müsse man »einige Kriminelle züchtigen«, aber das sei nicht die Regel. Für 300 Euro Monatssold schieben zehn ehemalige Revolutionäre Schichtdienst. Einige überlegen schon, selbst mit dem Boot nach Europa zu fahren – man sieht ihnen den Frust an. Nur Vertreter der sudanesischen Botschaft kommen ab und zu vorbei. Personen anderer Nationalitäten könne man gar nicht abschieben, sagt Khalil.

Täglich werden neue Gefangene angeliefert, einige wurden unter Planen von Gemüselastern gefunden, andere aus ihren angemieteten Wohnungen in Tripolis verhaftet. »Ich wurde zusammen mit meinem Bruder nachts um zwei Uhr abgeholt«, sagt Peter Owens, ein 18-jähriger Nigerianer. Er wurde ohne Vorankündigung aus Al-Kararim in das kleine Gefängnis von Garabulli gebracht. Nun ist er von seinem Bruder getrennt, die Telefone haben die Wärter ihnen abgenommen. »Das hier ist die Hölle auf Erden, so kurz vor dem Ziel. In Al-Kararim konnte ich die Seeluft riechen.«

Die Wärter im Gefängnis in Garabulli lassen Besuche von Journalisten zu, weil die Behörden in Tripolis es so wollen

»Al-Kararim ist zu voll, wir haben Probleme mit der Wasserversorgung und kleineren Aufständen«, begründet Khalil die plötzlichen Verlegungen von Gefangenen. Peter teilt sich in dem ehemaligen Gefängnis von Gaddafis Geheimpolizei eine Zelle mit 60 Leidensgenossen. Einmal am Tag dürfen sie in den Innenhof – immerhin ein Fortschritt zu der Schule, in der über 100 Menschen den ihnen zugewiesenen Klassenraum nicht verlassen durften. Neben offenen Wunden und Entzündungen plagt die Gefangenen die Unsicherheit, wie es weitergeht. In ihre Heimatländer wollen sie nicht zurück. »Da habe ich nichts, keinen Job und keine Familie«, so ein anderer ausgemergelter Junge aus Nigeria. »Bei uns herrschen Ebola und Straßenbanden.«

Die Wärter im Gefängnis in Garabulli lassen die Journalistenbesuche zu, weil die Autoritäten in Tripolis es so wollen. Die Bilder des Elends sind Hoffnung und Warnung zugleich: »Arbeitet mit uns oder wir lassen alle frei«, lacht der Gefängnisdirektor. Er lässt keinen Zweifel daran, dass ihn das Schicksal der Afrikaner aus acht unterschiedlichen Ländern herzlich wenig interessiert. »Der IS und General Haftar in Benghazi sind mein Problem. Von mir aus können diese Leute gerne weiterziehen.«

Ob die Wärter die Tore ab und zu öffnen, um Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen, bleibt unklar. »Ich würde alles dafür tun, gehen zu dürfen«, sagt einer der Insassen, als die Besucher nach zehnminütigem Gespräch mit den Gefangenen zum Verlassen des mit Stacheldraht umzäunten Geländes gebeten werden. Er hat eine Schüssel mit Reis in der Hand. »Unsere Tagesration«, klagt er. Der libysche Wächter wirft ihm einen strafenden Blick zu. Man müsse vorsichtig sein, warnt er, einige der Gefangenen würden schwarze Magie betreiben, daher lasse man sie nicht mehr aus ihren Zellen. »Manchmal waren sie am nächsten Morgen trotzdem verschwunden.« Mit einer Handbewegung zeigt er Richtung Strand, und sein Blick verrät, was viele Libyer offen sagen. In einem Land im Krieg und mit 400.000 Binnenflüchtlingen ist man über jedes Boot froh, das die Migranten nach Europa bringt.