Wie meine Eltern aus dem Irak nach Berlin kamen, ich auf einem Elefanten landete und mich neulich vor Schwarz-Rot-Gelb fotografieren ließ.

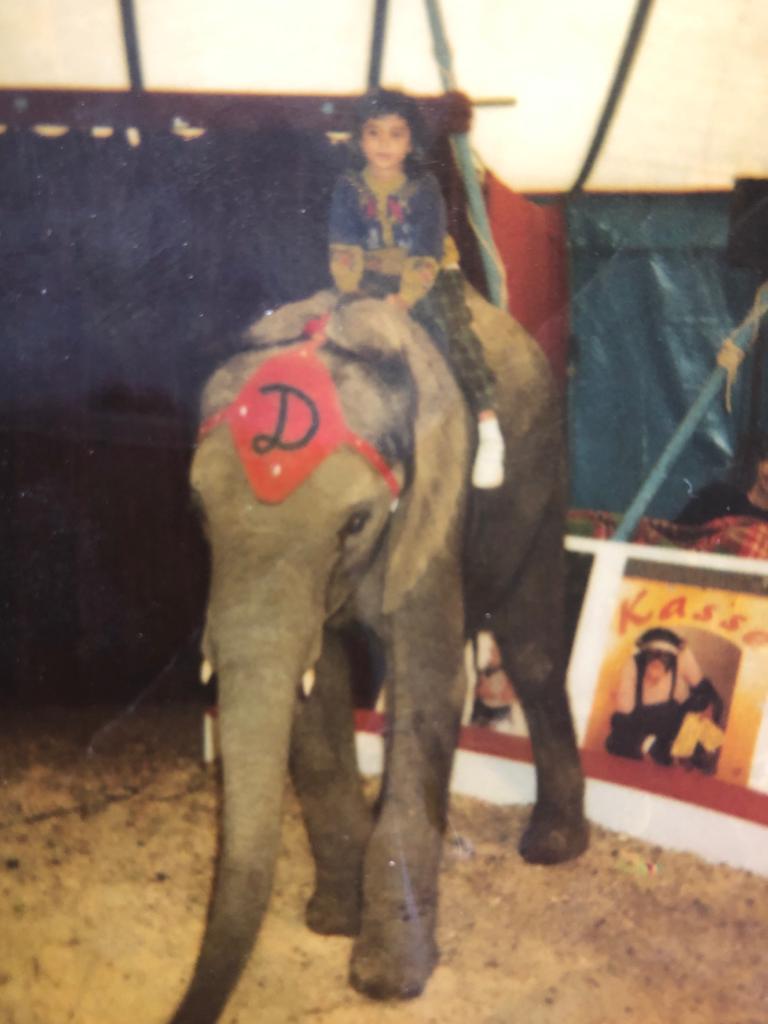

Ich sitze auf dem Rücken eines Elefanten in Berlin-Reinickendorf. Müde Tiere und ein kaltes Zelt. Die Show ist vorbei, der Zirkus hat Feierabend. Die Wiedervereinigung liegt genau drei Jahre zurück. Es ist kalt in Berlin, meine Eltern suchen neuen Raum für uns, finden eine Wohnung im Märkischen Viertel. Also ziehen wir aus Charlottenburg-Wilmersdorf in den Norden der Stadt. Neue Räume im neuen Berlin.

Die Wohnung ist leer, die Tapeten sind rau, faserig vergilbt, triumphierend hässlich. Mein Bruder ist noch nicht geboren. Meine Mutter trotzt der Tristesse und näht neue Vorhänge aus gebrauchten Textilien. Wie eine Nomadin sitzt sie auf ihrem Stuhl und näht die alten Stoffe zusammen. Eine Nomadin mit drei Kindern, ohne Eltern und ohne den Wind aus den Bergen. Das ist keine Romantisierung, sondern Ausgangsposition meiner kindlichen Erinnerung.

Stolz, mit gebeugtem Rücken, sitzt Sie auf ihrem Stuhl und knüpft neues Gewebe, denkt dabei an ihre kürzlich verstorbene Mutter, schöpft aus zerbrochenen Krügen, webt ein irakisch-deutsches Hybrid. Webt Schönheit und neuen Raum. Für uns, die Familie. Für ihre drei Mädchen, die heute Frauen sind. Aus zerrissenen Stoffen sollen später Umarmungen werden; zerrissene auch. Aus den der Heimat entrissenen Liebenden wurde eine neue deutsche Familie. Aus Ost und West ein neuer Raum im wiedervereinten Deutschland. Eine Nomadin mit drei Kindern, ohne Eltern und ohne den Wind aus den Bergen, knüpft fallendes Gewebe aus unzerreißbaren Fäden.

Mein Vater schießt glücklich ein Foto von mir. Wir dürfen umsonst zu den Zirkustieren, aber erst nach Ende der Show. Mein Vater hat sich sich mit einigen der italienischen Schausteller angefreundet, die ihn fortan nur noch »Alberto« rufen, statt »Abdul-Razzag«. Somit erleben wir abendlich ein Colorit verblasster Spektakel aus fluchenden Clowns, rauchenden Akrobatinnen und eben anonymen Dickhäutern. Ein Schattenparadies für mich und meine Schwestern. Ein Ort deutscher Dolce Vita für meinen Baba. Eine Arena der Ablenkung für meine Mutter.

Sie vermisst nun nicht mehr nur Mosul, ihre Heimatstadt, sondern auch den Westen von Berlin. Der Bezirk, der zufällig meine Geburtsstätte sein sollte, und der für zwei liebestrunkene irakische Studierende aus einem zerrütteten Land neue Heimat geworden war. Es entwischt ihr eine Träne. Aus Glück, glaube ich. Alberto legt seinen Arm um sie, und gemeinsam entfallen ihnen Namen, die ich nie hörte, verlieren sie Zeit, die ich noch habe.

Wenn Raum verloren geht, dann gleicht das dem Vergessen einer vergangenen Liebschaft oder dem Gesichtszug eines Menschen, an welchen sich zu erinnern mühselig geworden ist. Dabei ist Raum nie absolut, sondern in unendlich viele Räume unterteilt. Ich bewege mich in neuen Räumen, entstanden durch Trennung, durch Flucht.

Nomadinnen weben aus Schafswolle neue Räume. Aus Kette und Schuss weben sie entlang Irans, Afghanistans, über anatolische Gebirge, bis in die vereiste Sumpflandschaft Berlins. 2020. Hier sind wir zu sehen. In diesem Berliner Farbspiel der Muster sind wir integraler Bestandteil bestimmter räumlicher Verhältnisse. Genau hier.

Geknüpfte Sichtbarkeit, Habibi

Von Wilmersdorf bis nach Reinickendorf, auf Litfaßsäulen und in Straßenunterführungen: Frauen, die Räume schaffen, sich Raum nehmen, in Räumen zweifeln, an Räumen zerbrechen, im Raum Berlin 2020 selbstverständlich sind. In sieben Bahnen aus schwarz, rot und gelb leuchtet im Hintergrund ein ost-anatolisches Flachgewebe, ein Pardeh. Kein Requisit, sondern Status quo: geknüpfte Sichtbarkeit, Habibi.

Dieser Pardeh wurde um 1900 von kurdischen Frauen in Ost-Anatolien hergestellt und diente ursprünglich als Raumteiler. Es handelt sich hierbei um ein musterbildendes Kettgewebe, sogenannte Jajims (Persisch für »Decke«), das aus mehreren zusammengenähten Bahnen besteht. Bedingt durch die spezielle Webtechnik aus Kette und Schuss überwiegen Streifenmuster. Die Wollkette der Jajims ist sehr hart gedreht und gezwirnt, sodass ein einziger Faden beinahe unzerreißbar wird.

Diese Webtechnik geht auf eine jahrhundertealte Methode zurück. Nomadinnen haben auf Webstühlen ihre Bodenbeläge, Zeltbehänge und Decken gewebt, dabei haben sie über Generationen ihre eigenen Varianten hervorgebracht und diese von der Mutter auf die Tochter überliefert. Textile, anatolische, weibliche Geschichte, mitten in Berlin.

Wir stehen vor diesem kraftvollen Flachgewebe als Kollektiv und wissen um die Kollektivarbeit seiner herstellenden Hände. Doch wissen wir kaum etwas über die Frauen, die ihn webten. Unzerreißbare Fäden, die sie webten und die heute sogar das wiedervereinte Deutschland etwas schöner machen. Festgeknüpfte weibliche Solidarität, weil das ganz real ist und sehr Berlin 2020.

Ich bin fast auf den Monat so jung, wie die deutsche Wiedervereinigung. Neue Räume sind bereits meine alte Heimat, dienten sie mir doch als Überlebensräume, Freudenräume. Räume, die es verpasst haben, meine Geschichte zu erzählen. Ein verdammter Raum, der mich zwingt zu reflektieren, obwohl ich lieber den Nachmittag mit Tischtennis und palästinensischer Minipizza am Stuttgarter Platz verbringen möchte. Berliner Hedonismus sei mir längst nicht mehr bekannt, sagen sie. Hamdullah, eigentlich.

Ich will also weiterhin zweifeln an diesem Raum, der da ist. Nicht vereinend, sondern schmerzlich ausgrenzend, mich übergehend. Ein Raum, der meine Schönheit negiert, mich mit Scham überschüttet und dabei viel zu oft, viel zu laut betont, ich gehöre doch zu ihm. Nur um mich dann plötzlich wieder aus ihm zu entfernen.

Susana AbdulMajid ist Schauspielerin und wurde 1990 in Berlin geboren. Sie ist Mitinitiatorin der künstlerischen Intervention #KeineExperimente, die noch bis heute an mehreren hundert Orten im öffentlichen Raum in Berlin zu sehen ist.