Volksbarden, Disco-Folk, Anadolu-Krautrock und Hip-Hop: Von Köln bis Istanbul stehen im Herbst sechzig Jahre deutschtürkischer Musikgeschichte auf der Bühne

Musik, die drei Generationen und vier Sprachen vereint und dabei Saz, Streichquartett und Rap miteinander verwebt: in »Hör mir zu – Duy Sesimi« erzählen zehn Künstler von deutsch-türkischem Leben. »Hör mir zu, Almanya«, singen Özay Fecht und Nedim Hazar: »Seit sechzig Jahren bin ich hier, wie die Zeit vergeht.« Dann kommt Hazars Sohn Ekrem Bora hinzu, als Rapper unter dem Namen Eko Fresh bekannt: »Mein Opa kam her vor sechzig Jahren, um hier zu worken, wie sollen wir denn jetzt leben – wie Deutsche oder wie Türken?«

»Hör mir zu – Duy Sesimi« ist der Titelsong einer von Hazar organisierten Konzertreihe im Oktober und November dieses Jahres. Für »Almanya Türküleri – Deutschlandlieder« hat der Filmemacher und Musiker eine Gruppe von Superstars zusammengetrommelt, deren Namen den meisten Deutschen wohl wenig sagen – obwohl sich Tonträger mit ihrer Musik hunderttausendfach verkauft haben und so mehrere Generationen türkeistämmiger Deutscher prägten.

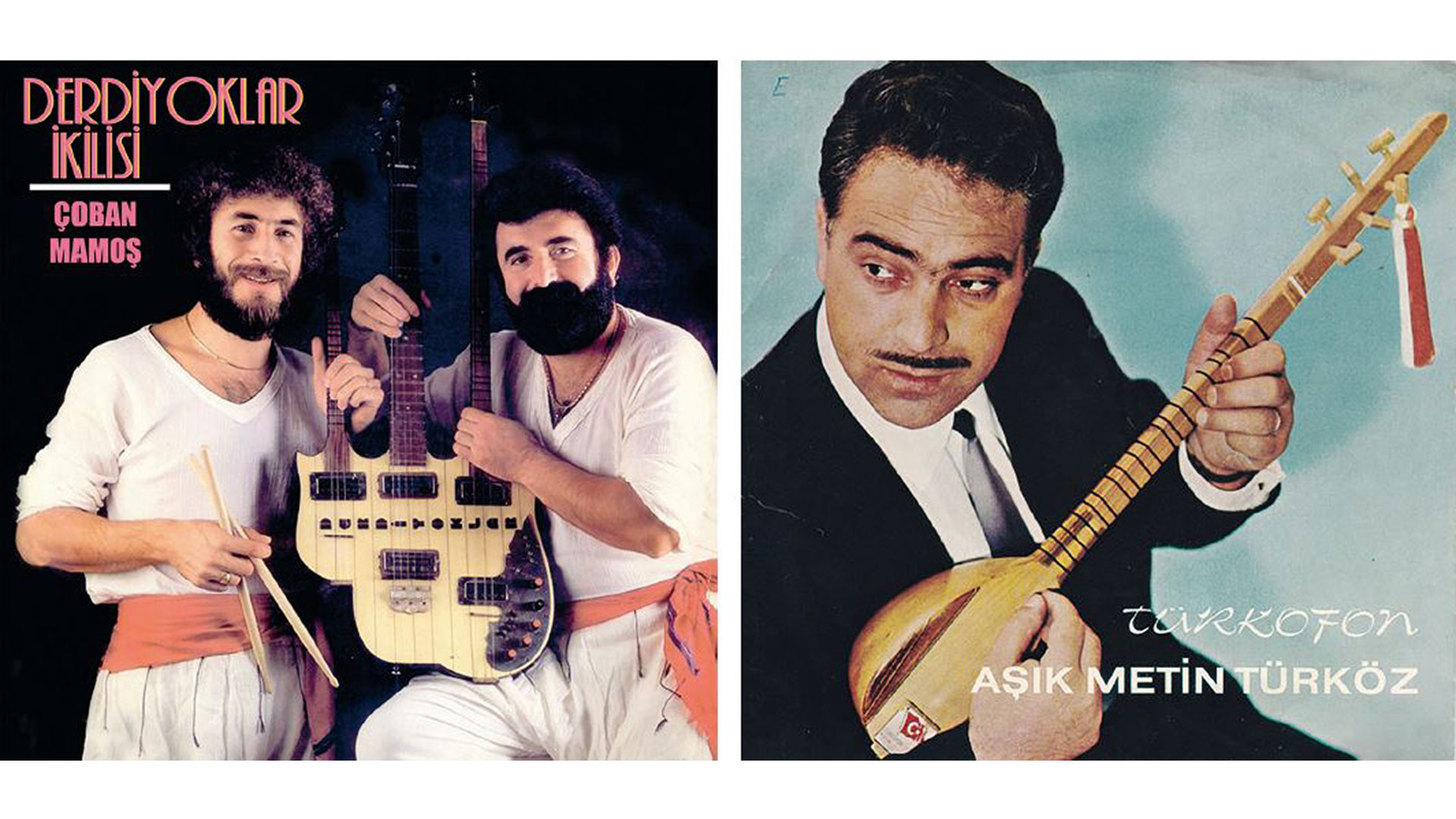

Zwei davon sind Metin Türköz und Ata Canani. Sie repräsentieren die ersten zwanzig Jahre nach dem Anwerbeabkommen von 1961, in denen das Leben und Arbeiten in Deutschland klassische türkische Volkslieder mit neuen Themen anreicherte. Der größte Star dieser Ära, Yüksel Özkasap (68), kann aus gesundheitlichen Gründen nicht bei den nun geplanten Konzerten dabei sein, die Sängerin Sema Moritz wird jedoch ihre Hits interpretieren.

Auch die Jazzsängerin Özay Fecht, wie Moritz früher Mitglied des Türkischen Arbeiterchors Westberlin, wird auf der Bühne stehen. Die Achtziger treten in Person des kurdischen Volksmusiksängers Ali Baran auf, mit der Anadolu-Rockband Die Kanaken und mit Nedim Hazar selbst, der einst Sänger der Rock-Gruppe Yarınistan war. Für den frühen multilingualen Hip-Hop der Neunziger stehen Erci E. von Cartel und die Microphone Mafia, der jüngste Künstler ist Eko Fresh.

Die Idee für »Almanya Türküleri – Deutschlandlieder« ist auf der Bühne entstanden, erzählt Organisator Nedim Hazar: »Ich stand im Scheinwerferlicht zwischen meinem Sohn Eko Fresh und Metin Türköz. Und da dämmerte es mir: Wir repräsentieren hier Geschichte!« Drei Generationen von deutsch-türkischen Musikern, drei Genres, verschiedene Lebenswelten: Und doch vereint sie viel in ihrem Schaffen.

Während der ersten Generation ausschließlich von der eigenen Community Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sind Rapper wie Eko Fresh im Mainstream der deutschen Musiklandschaft angekommen. Dabei behandelt ihre Musik oft ähnliche Themen: die Erfahrungen in Deutschland als Türkeistämmige, Rassismus, der Kampf um Anerkennung.

Am 30. Oktober 1961 wurde das Anwerbeabkommen zwischen der BRD und der Türkei abgeschlossen. 867.000 Menschen kamen zwischen diesem Jahr und dem Anwerbestopp 1973 als Arbeiterinnen und Arbeiter nach Deutschland. Einer von ihnen war Metin Türköz. Mit der Saz, einer türkischen Laute, im Gepäck kam er im Januar 1962 am Münchner Hauptbahnhof an. Der 25-Jährige ging von dort nach Köln und arbeitete in den Ford-Werken, lebte im Wohnheim mit anderen Arbeitern.

Fernsehen und Radio aus der Heimat gab es nicht, telefonieren war teuer. Für die aus der Türkei Emigrierten gab es kaum Unterhaltung. Also fingen sie an, ihre eigenen Lieder zu singen. Abends packte Metin Türköz seine Saz aus und machte Musik für sich und seine Kollegen: Seine Lieder troffen mal vor Ironie und Humor, mal erzählten sie in bitterem Ton die Geschichten, die so viele in Deutschland erlebt haben. Dabei blieb Türköz der Tradition der Aşık, zu Deutsch »Volksbarden«, treu. Sein erster Song hieß »Almanya, Almanya«, ins Deutsche übersetzt klingt er so:

Deutschland, Deutschland, du findest keinen Arbeiter wie den Türken.

Deutschland, Deutschland, du findest keinen Dümmeren als den Türken.

In Sirkeci gaben sie mir einen Vertrag.

Du wirst in Deutschland arbeiten.

Ein Paket, eine Fahrkarte und los.

In München gab es Schweinefleisch.

Deutschland, Deutschland. Du findest keinen Arbeiter wie den Türken.

Deutschland, Deutschland. Und wir finden nicht, was wir suchten.

In »Hör mir zu – Duy Sesimi«, dem Titelsong von Hazars Konzertreihe, singt Türköz, heute 84 Jahre alt, einen Teil aus »Almanya, Almanya«. Ein Song, der damals einen Nerv traf und schnell beliebt wurde bei Türkeistämmigen in ganz Deutschland.

Dreizehn Kassetten und 72 Singles nahm Türköz in den 1960er und 1970er Jahren auf. Und er tourte durch das Land. In Arbeiterwohnheimen und Cafés sang der junge Mann mit dem dünnen Oberlippenbärtchen vom Heimweh und der Sehnsucht nach der Familie, von der harten Arbeit im Werk und vom Rassismus. Die kartoffelessenden Deutschen und ihre seltsamen Gewohnheiten stehen im Zentrum seiner Lieder, blonde Mädchen, Miniröcke und der Karneval in Köln. Doch auch vor seinen eigenen Leuten macht Türkoz’ spitze Zunge keinen Halt:

Du kriegst kein Kindergeld? Die Bahn ist teurer geworden?

Der Doktor schreibt dich nicht krank?

Du bekommst kein Geld von der Krankenkasse?

Der Vermieter schmeißt dich aus dem Wohnheim?

Die Polizei stellt keine Aufenthaltsgenehmigung aus?

Schuld ist nur der Übersetzer!

Metin Türköz hat mit diesen Songs ein Genre mitbegründet: »Gurbet Türküleri«, türkische Volkslieder aus der Fremde. Der zweite große Star der Gurbet Türküleri – und sogar noch erfolgreicher als Türköz: Yüksel Özkasap, liebevoll »Nachtigall von Köln« genannt. In ihren Liedern geht es oft um die Liebe und die verlassene Heimat, traurige Töne dominieren: »Die Armut hat mich nach Deutschland gezwungen«, singt sie im klassischen Arabesk-Stil. »Du hast mich meiner Mutter und meines Vaters beraubt, Armut.«

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt wurde die »Nachtigall von Köln« bald nicht nur zur Ikone unter den Türkeistämmigen, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolg sondergleichen. Mit zwölf goldenen Schallplatten ausgezeichnet und Hunderttausenden verkauften Tonträgern übertraf Özkasap die Verkaufszahlen von Stars wie Vicky Leandros oder Katja Ebstein. Leandros’ Hit »Theo, wir fahr’n nach Lodz« von 1974 etwa verkaufte sich 400.000-mal, Yüksel Özkasaps Album »Beyaz Atlı«, das nur ein Jahr später erschien, erreichte doppelt so hohe Verkaufszahlen. Im Radio wurde sie trotzdem nicht gespielt und auch nicht in die ZDF-Hitparade eingeladen, beklagt Konzertorganisator Hazar.

Sowohl der spitzzüngige Türköz als auch die melancholische Özkasap waren beim Kölner Label Türküola unter Vertrag. Seine Kassetten und Platten vertrieb dessen Gründer Yilmaz Asöcal in Lebensmittelläden und Import-Export-Geschäften. Türküola wurde zum erfolgreichsten Independent-Label der Bonner Republik und dominierte über Jahrzehnte den Markt.

Geld verdienen konnten die türkeistämmigen Musiker in Deutschland aber nicht nur früh durch den Verkauf von Platten und Kassetten, sondern auch durch Auftritte. Vor allem Hochzeiten wurden zu rentablen Gelegenheiten für viele Künstler. Die mit Abstand prominentesten Hochzeitsmusiker waren Ali Ekber Aydoğan und İhsan Güvercin: das Derdiyoklar Ikilisi, zu Deutsch »Duo Sorglos«.

Die beiden Aleviten mit den buschigen Bärten prägten in den 1970er und 1980er Jahren den Disco-Folk. Mit ihrer Mischung aus türkischer Volksmusik und Krautrock, psychedelischer und Popmusik, begeisterten sie vor allem junge Leute. »Das Duo Derdiyoklar waren die ›The Who‹ der türkischen Hochzeiten der 1970er Jahre«, schwärmt Hazar.

In YouTube-Videos sieht man das Duo bei ihren Auftritten wild tanzen, während sie auf E-Bağlama, dreihälsigen Gitarren und Schlagzeug spielen. Auch sie standen bei Türküola unter Vertrag. »Sie haben viele motiviert, Musik zu machen«, glaubt Hazar. Und tatsächlich entstehen viele Musikerduos, die ihre Stars nachahmen. Manche geben sich sogar ganz ähnliche Namen: Derdiyoklar Ali in Duisburg etwa, zu Deutsch »Die sehr Besorgten«. In Interviews erzählen Derdiyoklar Ali, dass selbst der größte türkische Rockstar, Barış Manço, sich von ihnen habe inspirieren lassen.

Im Rahmen von Nedim Hazars Veranstaltungsreihe »Deutschlandlieder« sollte eigentlich auch Ali Ekber Aydoğan auf der Bühne stehen – er verstarb jedoch im Mai 2021. Andere Künstler leben mittlerweile im Altersheim, werden zunehmend gebrechlich. »Deshalb ist dieses Event so einmalig: Es werden zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal die großen Künstler aus drei Generationen gemeinsam auf der Bühne stehen«, sagt Hazar im Gespräch mit zenith.

»Metin Abi ist unser Star«, betont Hazar. »Mit ihm ging unsere Geschichte los.« Hazar glaubt, es ist kein Zufall, dass Türköz’ Song »Guten Morgen Mayistero«, in dem er über die harten Arbeitsbedingungen in den Kölner Ford-Werken singt, im selben Jahr erschien, in dem der große Streik ebendort beginnt: 1973. »Mit ›Guten Morgen Mayistero‹ hat er einen politischen Protestsong geschrieben«, findet Hazar.

Eine derartige politische Schlagkraft entfaltete unter den Musikern der 1960er und 1970er nicht nur Metin Türköz: Der Künstler Yusuf etwa greift in seinem 1977 erschienen Song »Türkisch Mann« die Klischees und Stereotype auf, mit denen Türkeistämmige sich konfrontiert sahen, und zieht sie ins Lächerliche:

Ich türkisch Mann, nix deutsch sprechen kann.

Kümmel, Knoblauch, Paprika ess’ ich auch.

Mir sagen Leute: du nix Knoblauch heute!

Auch Ozan Ata Canani, der 1975 mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, schrieb früh politische Text. Er war einer der Ersten, der Almanya Türküleri auf Deutsch sang. So zitiert er etwa in seinem 1978 erschienenen Lied »Deutsche Freunde« Max Frisch, wenn er zum Sound seiner E-Bağlama singt:

Arbeitskräfte wurden gerufen, aber Menschen sind gekommen.

Nicht Maschinen, sondern Menschen.

Als Schweißer, als Hilfsarbeiter,

als Drecks- und Müllarbeiter,

Stahlbau- und Bandarbeiter,

sie nennen uns Gastarbeiter,

unsere deutschen Freunde.

Und die Kinder dieser Menschen leben in zwei Welten.

Ich bin Ata und frage euch, wo wir jetzt hingehören.

1982 tritt der junge Ata Canani in Alfred Bioleks Musikshow »Bio’s Bahnhof« auf – ansonsten kümmert sich die deutsche Musikindustrie auch um ihn nicht. Woran liegt es, dass verkaufsstarke Künstler und Labels in der breiten Öffentlichkeit so wenig Würdigung erfahren haben? Nedim Hazar hat eine Erklärung: »Die Musik war den Biodeutschen einfach zu schräg und exotisch.« Deutsche Radiomacher hätten schon zu ihm gesagt, türkische Musik klänge unangenehm für deutsche Ohren und könne beim Autofahren zu Konzentrationsstörungen führen.

1980 putscht in der Türkei das Militär und zahlreiche Linke, Intellektuelle und Künstler müssen das Land verlassen. Es kommen viele Türkeistämmige nach Deutschland, diesmal nicht als Arbeiter, sondern als Geflüchtete und Asylsuchende, als exilierte »Interlellis«, wie Hazar sie nennt.

Der Musiker war einer von ihnen: In der Türkei war er in den 1970ern mehrmals verhaftet worden und musste für anderthalb Monate ins Gefängnis, nachdem ihm vorgeworfen worden war, mit seinem Akkordeon Arbeiter zum Streiken verleitet zu haben. Als 20-Jähriger kam Hazar 1980 in Deutschland an. »In den 1980ern herrschte eine Kluft zwischen den Arbeitern und den Neuankömmlingen«, erinnert er sich. »Andererseits entstanden neue musikalische Wege: Rock gab es vorher nicht!«

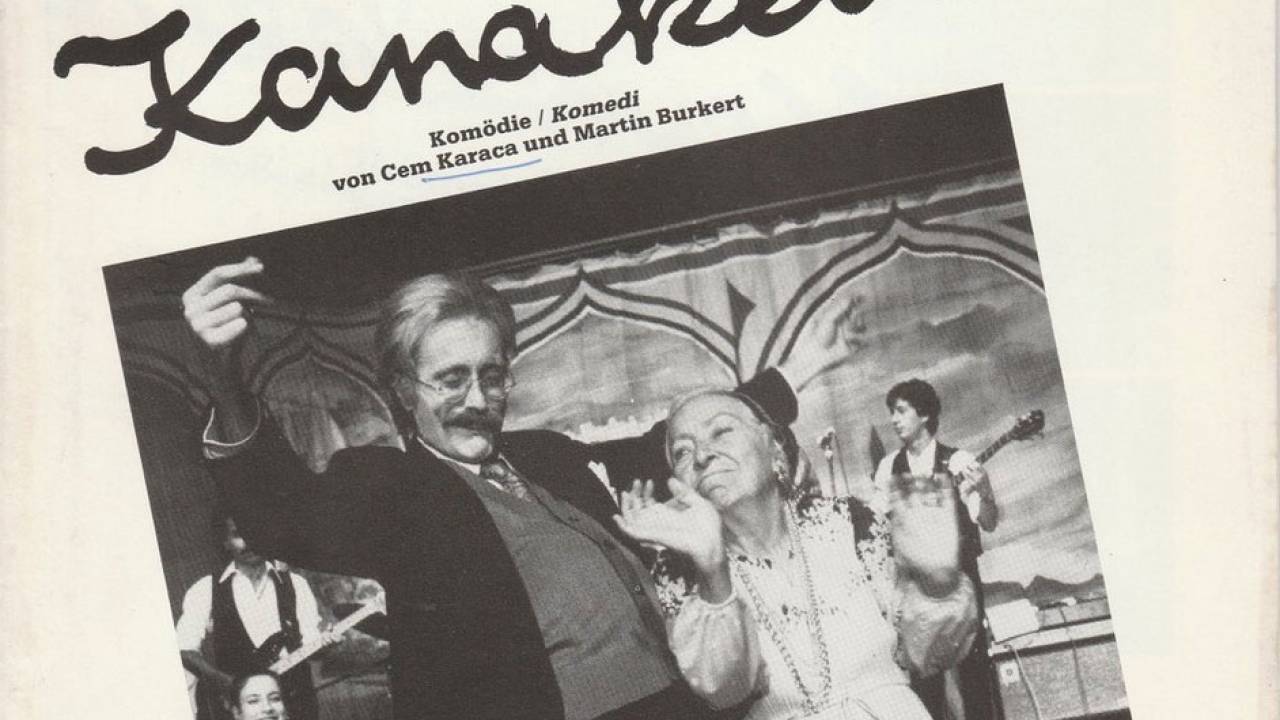

Wichtig für diese neuen Pfade war Cem Karaca, in der Türkei schon längst gefeierter Anadolu-Rockstar, als er 1980 ausgebürgert wird und nach Köln kommt. 1984 bringt er in Castrop-Rauxel das deutschsprachige Rock-Musical »Kanaken« auf die Bühne. Im gleichnamigen Titellied heißt es:

Mann, wir brauchen dich.

Komm ins Wirtschaftswunderland,

Arbeit wartet dort auf dich.

Nimm die Zukunft in die Hand,

harte Arbeit, harte Mark.

Mann, noch weißt du nicht,

dass du eintauschst Menschlichkeit gegen eine Fließbandschicht.

Er glaubt so fest daran:

Freundlich ist ja der deutsche Mann.

Karacas Band – ebenfalls mit Namen Die Kanaken – bringt im selben Jahr ein deutschsprachiges Album heraus, auf dem der Alltagsrassismus in Deutschland thematisiert wird, staatliche Überwachung, die Realität der türkeistämmigen Arbeiter und die schwere Suche nach Arbeit. Im Song »Willkommen« singt er von Integration:

Komm Türke, trink deutsches Bier,

dann bist du auch willkommen hier.

Mit Prost wird Allah abserviert,

und du ein Stückchen integriert.

»Cem Karaca war ein musikalischer Ziehvater für mich, wie ein Trainer hat er mir gezeigt, wie man’s macht«, erinnert sich Nedim Hazar. Denn 1986 gründet er zusammen mit dem Komponisten und Musikproduzenten Geo Schaller die Rockband Yarınistan. Der Bandname ist eine falsche Übersetzung des deutschen Begriffs »Morgenland« ins Türkische.

Yarınistan spielen E-Gitarre und Saz, Ziehharmonika und Schlagzeug, Flöte und Saxofon. Sie singen Lieder vom Aufeinandertreffen von Türkeistämmigen und Deutschen – auf Deutsch, Türkisch und Englisch. In »Max und Gülistan« etwa geht es um die verbotene Liebe zwischen einer Türkin und einem Deutschen im »tiefsten Orient Kölns«. So kündigt der junge, langhaarige Hazar den Song auf einem Konzert in Ost-Berlin 1989 an. In »Türken sind froh« spielen sie mit Stereotypen:

Die Türken sind froh,

trinken viel Rakı und putzen das Klo.

Im dritten Stock boxt Mohammed, der Orient erwacht!

Fatma tanzt mit ihrem Bauch, andere tanzen auch.

Sazgedudel, Trommelklang, Frauen sind tabu.

Ali singt vom Schwarzen Meer, alle weinen sehr.

1983 wurde Nedim Hazar zum ersten Mal Vater. Sein Sohn Ekrem wird unter dem Künstlernamen Eko Fresh später zu einem der bekanntesten Rapper Deutschlands werden. Denn Anfang der 1990er schwappt die Bewegung des Hip-Hop aus den USA herüber und wird schnell eine der wichtigsten Jugendkulturen.

Im frisch wiedervereinten Deutschland erreichen die rassistischen Übergriffe, von denen seit den 1960ern gesungen wurde, ein neues Ausmaß: In Hoyerswerda und Rostock, in Mölln und Solingen greifen Neonazis Menschen mit Baseballschlägern und Molotow-Cocktails an, zünden Heime und Wohnhäuser an. Zwischen 1990 und 2000 verlieren mindestens 37 Menschen ihr Leben infolge rechtsextremistischer Gewalt.

»Die Anschläge von Mölln und Solingen waren Meilensteine, auch in der Musikgeschichte«, findet Nedim Hazar. »Danach hat die türkeistämmige Community sich zurückgezogen.« Doch die junge Generation der Neunziger, Deutschtürken der zweiten oder dritten Generation, entdeckt den Hip-Hop für sich. »Hip-Hop hat uns gerettet«, erzählt Kutlu Yurtseven, Gründungsmitglied der Rap-Gruppe Microphone Mafia, im Gespräch mit zenith: »Diese rassistischen Pogrome haben uns unglaublich wütend gemacht. Zum Glück konnten wir diese Wut in unsere Musik packen.«

Die Mitglieder der Microphone Mafia waren Pioniere für Rap in Deutschland: Nicht nur gehörten sie 1989 zu den ersten Hip-Hop-Gruppen überhaupt, sie waren auch einer der ersten Rap-Acts, die von einem großen Label unter Vertrag genommen wurde: von Sony. »Und Microphone Mafia hat den ersten türkischsprachigen Rap-Song der Welt rausgebracht! Wir waren Pioniere!«, ergänzt Yurtseven von der »einzigen Mafia, die die Welt braucht«, wie sie sich selbst beschreiben. Markenzeichen der Microphone Mafia war in der Anfangszeit, dass sie auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Italienisch und Neapolitanisch rappten.

Auch Künstler wie Aziza A., die nach eigenen Angaben Deutschlands erste deutsch-türkische Rapperin war, oder die Gruppe Cartel, die wohl bekannteste türkischsprachige Rap-Gruppe der 1990er, kann man als Pioniere bezeichnen. Mit ihrer Musik feiern Cartel in Deutschland, vor allem aber in der Türkei Erfolge: Auftritte bei MTV und VIVA, volle Stadien in Istanbul, aber auch ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland. Erci E., einer der Rapper von Cartel, ist auch Teil von Nedim Hazars »Deutschlandlieder«-Projekt. Cartel sampelten Barış Manço und Saz-Klänge und rappten von der Realität der türkeistämmigen Jugend in Deutschland, etwa in »Türksün«:

Egal, wie wir arbeiten, egal, wie wir es anfangen,

egal, wie wir leben – wir sind Ausländer,

das werden sie nie vergessen.

Du bist Türke in Deutschland,

versteh das, vergiss es nicht.

Viele junge Türkeistämmige fühlten sich damals wie zwischen den Stühlen, erinnert sich Yurtseven: »Wir wussten nicht, wo wir hingehören: Sowohl die deutsche als auch die türkische Kultur haben gefordert, dass wir uns zu ihr bekennen. Gleichzeitig wurde uns von beiden Seiten vermittelt, dass es nie ganz reichen wird.« Da kam Rap gelegen: »Hip-Hop war eine Insel, fernab von beidem. Wir konnten uns endlich ausdrücken.«

Die Kämpfe der Elterngeneration waren dabei nicht vergessen: »Wir waren Kinder aus Arbeiterfamilien in Köln-Flittard«, beschreibt Yurtseven. »Das haben wir nie vergessen.« In »Denkmal«, 2002 erschienen, erzählt die Gruppe von der Ankunft in Deutschland, dem Leben im Wohnheim und dem Streik in den Kölner Ford-Werken, an dem vor allem »Gastarbeiter« beteiligt waren:

Wir wollen keinen Dank,

wir wollen Respekt verdammt noch mal!

Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal

(...) Darum setz’ ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.

1997 brachte die Microphone Mafia ein türkischsprachiges Album heraus – und verkaufte es in Türküola-Tradition in den Import-Export-Läden Kölns. In den letzten zwölf Jahren nahmen Yurtseven und sein Bandkollege Rossi Pennino mit der Musikerin und Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano zwei Alben auf und gaben Hunderte Konzerte mit ihr. »Mit ›Denkmal‹ haben wir mit der Erinnerungsarbeit angefangen, und wir führen sie fort.«

Auch Eko Fresh, Nedim Hazars Sohn, leistet Erinnerungsarbeit, wenn er in seinem Lied »Der Gastarbeiter« die Geschichte seiner Familie erzählt:

Mein Opa kam in dieses Land, grüner Opel Commodore.

Sivas nach Lemgo, sieben Kinder ohne Kohle (...)

Wir sind ein gewisser Schlag von Mensch,

haben unser ganzes Leben immer hart gekämpft.

Wenig Kohle, doch mach mal weiter,

ich wiederhole, Gastarbeiter.

Seit 2011 waren Eko Freshs Alben stets in den Top-Ten der Charts, mit Songs wie »Quotentürke« oder »Aber« bringt er die Realität der türkeistämmigen Communities in den musikalischen Mainstream. Auch die Münchner Rapperin Ebow, deren kurdisch-alevitische Großeltern als Arbeiter nach Deutschland gekommen waren, thematisiert ihre Familiengeschichte:

Kanak for Life, Migrantenkind.

In mir steckt der Zorn meiner Oma, meiner Mama, meiner Tanten drinnen.

Mit Künstlern wie Apache 207, Mero oder Haftbefehl kommen heute zahlreiche der kommerziell erfolgreichsten Musiker in Deutschland aus Familien mit Migrationsbiografien zwischen der Türkei und Deutschland. Von so viel Geld und Ruhm konnte Metin Türköz im Köln der 1960er Jahre nur träumen.

Heute, glaubt Nedim Hazar, findet die Musikgeschichte der letzten sechzig Jahre endlich mehr Anerkennung. Auf der CD »Songs of Gastarbeiter«, einer 2013 vom Autoren Imran Ayata und dem Theatermacher Bülent Kullukcu zusammengestellten Liedersammlung, findet man Lieder von Metin Türköz, Ozan Ata Canani, Cem Karaca, Derdiyoklar und vielen anderen Größen. In der Bonner Ausstellung »Hits und Hymnen«, erzählt Hazar, werden erstmals neben Udo Lindenberg und Nena auch Yüksel Özkasap und Metin Türköz ausgestellt: »Endlich wird unsere Geschichte wahrgenommen.«