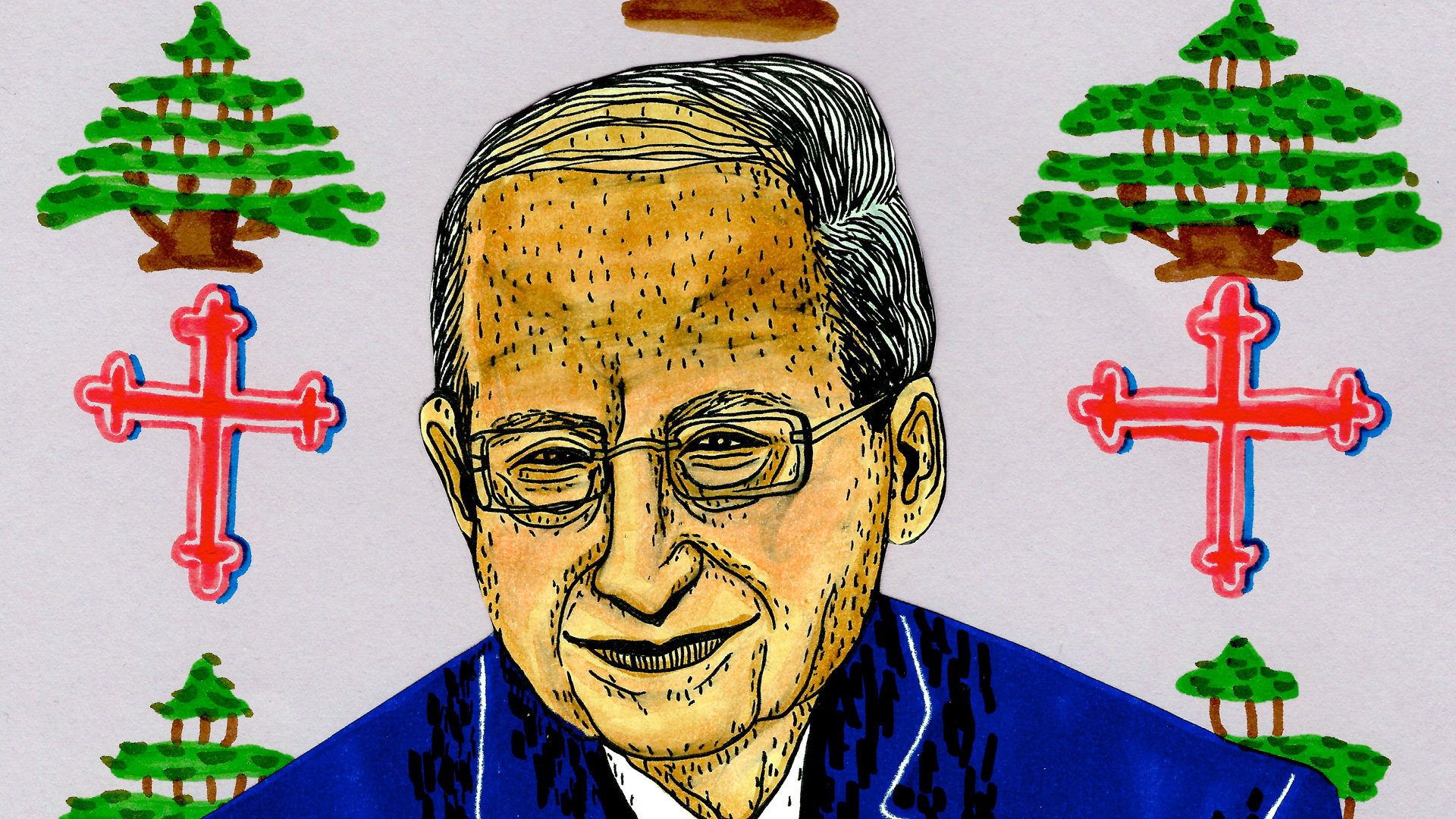

Mit 89 Jahren tritt Michel Aoun von der politischen Bühne ab. Der »General« schaffte es immer wieder, sich neu zu erfinden. Bilanz einer prägenden Figur der letzten Jahrzehnte, der Hoffnungen schürte, einte, spaltete und schließlich scheiterte.

Am Ende ist er also doch gegangen. Wochenlang hatten libanesische und regionale Medien spekuliert, ob Michel Aoun, der mittlerweile 89-jährige Staatspräsident des Libanon, am 30. Oktober 2022 den Baabda-Palast und damit sein Amt ohne weiteres räumen würde. Oder würde er versuchen zu bleiben, etwa mit der Begründung, es gelte ein Machtvakuum zu verhindern?

Eine sehr reale Gefahr: Seit den Wahlen im Mai 2022 ist noch immer keine neue Regierung gebildet und auch die Judikative ist faktisch lahmgelegt. Gerade noch bevor er den Baabda verließ, bescheinigte Aoun der noch immer amtierenden und im im Mai abgewählten Regierung unter Premier Najib Miqati ihre Entlassung. Die Begründung: Sie wäre ja ohnehin nicht an einer Lösung der Probleme des Landes interessiert, wiewohl eine Übergangsregierung eigentlich nach libanesischen Verfassungsrecht nicht entlassen werden kann.

Seit August streiken die Richter, das Oberste Gericht ist seit 2021 nur mehr begrenzt handlungsfähig – neue Richter konnten nicht ernannt werden. Der der Amal-Partei nahestehende Finanzminister verweigerte jedoch seine Unterschrift unter die Ernennungsdokumente – vorgeblich aus Gründen des konfessionellen Proporzes, mit der Begründung Muslime seien unterrepräsentiert. Dieses Gremium würde übrigens über den Verbleib des Untersuchungsrichters Tariq Bitar entscheiden, der die Ursachen der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen 2020 untersuchen soll. Zwei ehemalige Minister der Amal-Partei gehören zu jenem Personenkreis, der wohl am ehesten eine juristische Verfolgung in dem Fall zu fürchten hätte.

Da ein Nachfolger für den scheidenden Staatspräsidenten noch nicht gefunden wurde, steht der Libanon tatsächlich – wieder einmal – vor einer ungewissen Zukunft. Zum ersten Mal drohen alle drei Gewalten gleichzeitig arbeitsunfähig zu werden. Dabei ist das gerade dringend auf neue Hilfsgelder des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen. Immerhin: Aoun verließ sein Amt anstandslos, mit Verweis auf die Bedeutung der Verfassungsordnung.

Viele andere Libanesen reagierten auf das Ende der Ära Aoun mit nacktem Desinteresse. Oder mit Ironie

Während jedoch in Deutschland ein Auszug Frank-Walter Steinmeiers aus dem Bellevue wohl relativ unscheinbar daherkäme, offenbarten Inszenierung und Rezeption von Aouns Abtritt aus Baabda erneut die Spaltung des Libanon. Da waren zunächst diejenigen, die ihn verwünschten. Die obligatorischen Talkshow-Debatten der libanesischen Presse zeichneten in jenen Sendern, die dem Lager des »14. März« nahestehen, ein negatives Bild seiner Amtszeit. Immerhin präsidierte Aoun über die größte ökonomische Krise der libanesischen Geschichte: das reale Bruttoinlandsprodukt schrumpfte 2020 um 21,4 Prozent, 2021 um 10,5 Prozent.

Aber Zahlen spiegeln den derzeitigen Niedergang des Libanon nur unzureichend nieder. Viel eher sind es die Bettler, die Heerscharen von Kindern, die die Mülltonnen nach Verwertbarem durchsuchen oder die Ängste, überhaupt noch angesichts um 90 Prozent geschrumpftem Einkommen zu überleben, die die Stimmung im Lande beschreiben. In all dieser Tristesse rief ein Talkshowgast Tage vor dem Auszug Aouns aus Baabda sogar zu Gewalt gegen den Präsidenten auf. Die Lebanese Forces (LF), der christliche Erzrivale des gleichfalls christlichen Aoun, ermahnten ihre Anhänger öffentlich zur Zurückhaltung – es wird wohl nötig gewesen sein.

Viele andere Libanesen reagierten auf das Ende der Ära Aoun mit nacktem Desinteresse. Oder mit Ironie. Im Supermarkt lud an der Kasse neben mir ein Mann unverdrossen eine Fülle von Einkäufen aufs Band. Als der Kunde hinter ihm fragte, ob er was Besonderes vorhabe, antwortete er sarkastisch, er wolle das Ende der Amtszeit Aouns gebührend feiern.

Ironie, Desinteresse, Wut dominierten unter vielen Libanesen, die den Präsidenten als Teil einer räuberischen Elite sehen, die die Probleme des Landes zu verantworten habe. Das dies allein jedoch keine zureichende Erklärung sein kann, verdeutlicht ein anderer Umstand: Während in Beiruts Hamra-Distrikt eine große Halloween-Party für Kinder anhob, feierten andere Libanesen das Ende einer Amtszeit eines, wie sie es sahen, großen Lebenswerkes.

Die älteren unter ihnen schon einmal für Aoun demonstriert hatten, als der »General« Ende der 1980er Jahre eine der größten Massenbewegungen der modernen libanesischen Geschichte angeführt hatte

Denn Aouns Partei, die »Freie Patriotische Strömung« (FPM), hatte zu einem großen Happening um den Baabda-Palast aufgerufen. Tausende Anhänger des Präsidenten nahmen daran teil. Für sie schied ein großer Patriot und Staatsmann aus seinem Amt. Mit geschmückten Autos und Mofas, mit orangenen (der Parteifarbe) T-Shirts, Hemden, Hüten und Fahnen pilgerten sie zu jenem Platz, an dem die älteren unter ihnen schon einmal für Aoun demonstriert hatten, als der »General« Ende der 1980er Jahre eine der größten Massenbewegungen der modernen libanesischen Geschichte angeführt hatte. Manche hatten sogar, wie damals, ihre alten Zelte aufgeschlagen.

Der 89-jährige Aoun taperte mehr über den roten Teppich, als dass er die Ehrenformation abgeschritten wäre, er sprach zu seinen Anhängern, beschwor das »großartige libanesische Volk«, die neue Etappe, die »Schlacht für das Vaterland«, die andere dereinst gewönnen. Alte Topoi auch dies, die gewissermaßen mit dem Redner altern konnten.

Sein Fernsehkanal Orange TV kannte an diesem Tage nur ein Thema: ihn. Eine der Moderatorinnen trug, dem Anlass entsprechend, eine goldene Zeder um den Hals und eine Kette mit den Umrissen des Libanon. Der Reihe nach sprachen Mitglieder und Funktionäre der FPM über die Bedeutung des Tages. Kritische Nachfragen unterblieben weitgehend. Vielleicht auch, weil man sich gegenseitig in seinem Wissensbestand bestätigte. Und da die libanesische Parteienkultur auch stark aus Liedgut schöpft, wurden sogar ein Lied für diesen Tag komponiert: Es bediente sich des Wortspiels »Aouni«, das entweder »mein Aoun« oder »meine Hilfe« bedeutet, hier im Sinne einer Hilfe, die von höheren Mächten kommt.

Bei Orange TV entfaltete sich eine wahre Parallelwelt: Krise, welche Krise? Man dankte dem Staatsmann und »freien General«. Nun ist es natürlich nicht so, dass die Mitglieder der FPM nichts von der desolaten Lage des Landes wüssten. Sie sind ebenso betroffen von ihr wie andere Libanesen. Auch sind ihre Emotionen echt. Sie glauben nur, dass andere für die Krise verantwortlich seien. Die Elite sind immer die anderen. Aoun beschuldigte die Judikative des Landes, die anderen Parteien, die Übergangsregierung; eine Anhängerin bezeichnete Parlamentspräsident Nabih Berri als Oktopus, dessen Tentakel überall seien. Pikanterweise sind übrigens die FPM und Berris Amal-Partei durchaus im selben politischen Lager beheimatet.

Aber Parteien bilden im Libanon regelrechte Sozialmilieus aus, in denen man sich selbst beheimaten kann. Die Erlebnisse der Vergangenheit, oft mit existenziellen Gefahren und Ängsten verbunden, verdichten sich, verbittern oder stiften Hoffnung, werden in abstrakten modernen Ideologien – in Aouns Fall eine Form des Liberalismus – eingebettet und erlauben es, ein »größeres Bild« zu sehen, also in langfristigen Linien zu denken, die »al-General« zum Visionär werden lassen – ein Bild, das manchmal auch Bilanzen ein wenig verklärt ausfallen lässt. Denn Aoun wird wohl als Gescheiterter in die libanesische Geschichte eingehen.

Aouns offizielle Biographie wurde immer wieder bereinigt und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst

Michel Aoun wurde 1933 in Haret Hreik, einem südlich Vorort Beiruts, als Sohn eines Metzgers und einer Hausfrau geboren. Seine Kindheit soll er in relativer Armut und in einer gemischt muslimisch-christlichen Umgebung verbracht haben. Nach der Unabhängigkeit trat er als Artillerieoffizier in die libanesische Armee ein. Und nun wird es kompliziert. Denn alles, was nun folgt, ist Gegenstand politischer Legendenbildung. Da Aoun seine Karriere ab Ende der 1980er Jahre auf dem Narrativ aufbaute, er wäre der Repräsentant des legalen und legitimen Staates, wurde seine Biographie immer wieder bereinigt und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst.

Angeblich sei er durch die Hilflosigkeit des Libanon, seine Unfähigkeit die eigene Souveränität zu verteidigen, politisiert worden. Der Sechstagekrieg 1967, der israelische Angriff auf den Beiruter Flughafen 1968, der gut ein Dutzend Maschinen zerstört zurückließ, das Kairo-Abkommen von 1969, welches den palästinensischen Guerillas faktisch freie Bahn im Libanon einräumte, der israelische Vergeltungsschlag nach dem Attentat von München gegen PLO-Kader in Beirut 1973. All dies markierte für Aoun die eigene Schwäche eines auf Kompromiss und schwacher Zentralstaatlichkeit basierenden Systems.

Aoun beschrieb in späteren Interviews, wie er im Juni 1967 mit einem Fernstecher und einem Feldfunkgerät an der Südgrenze einem überlegenen potenziellen Gegner gegenübergestanden habe und sich davor fürchtete, einem sehr kleinen Land mit einer nur sehr schwachen Armee zu dienen und wie groß die Bitterkeit gewesen sei, als der israelische Fallschirmjägergeneral und nationalistische Falke Rafael Eitan 1968 bei einem Vergeltungsschlag auf dem Flughafen Beirut demonstrativ eine Flasche gut gekühlter Cola getrunken habe.

Je nach Herkunft der jeweiligen Parteimitglieder beginnt hier schon das Problem: stand Aoun in jener Zeit eher dem liberalen Raymond Eddé nahe oder dem konservativen Camille Chamoun? Vieles spricht eher für letzteren: Als der Bürgerkrieg 1975 ausbrach, koordinierte Aoun die Belagerung des hinter den christlichen Linien liegenden Palästinenserlagers Tell Al-Zaatar durch christliche Milizen mit Unterstützung christlich dominierter Einheiten der Armee.

Während die Armee als Teil ihrer Selbstmythologisierung sich später als neutrale Bewahrerin des Staates stilisierte, zerbrach sie faktisch: Soldaten gingen heim, bezogen aber weiter Sold. Die einen schlossen sich den »linken«, muslimischen Milizen an, die anderen den »rechten«, christlichen. Mitunter warnten sie einander auch schon einmal vor Angriffen. Eine libanesische Identität verband sie immer noch – wenn auch keinesfalls immer und unter allen Umständen.

Während Eddés Anhänger den brutalen inneren Säuberungen der LF in den Christenregionen zum Opfer fielen, arbeitete Aoun eng mit eben deren Führung zusammen

Zwischen der offiziellen Rumpfarmee, der auch Aoun angehörte, und den konservativen Christenmilizen der Lebanese Forces (LF) existierte ein regelrechtes Abkommen, demnach die LF die heiklen Aufgaben übernahm und die Armee den Rest der Frontlinie bemannte. Während Eddés Anhänger den brutalen inneren Säuberungen der LF in den Christenregionen zum Opfer fielen, arbeitete Aoun eng mit eben deren Führung zusammen.

Dem französischen Journalisten Alain Ménargues wurden, wohl aus dem Umfeld der LF, nach dem Krieg Mitschnitte von Treffen des LF-Führers Baschir Gemayel, seines Vaters Pierre und den Israelis um Ministerpräsident Menachem Begin und Verteidigungsminister Ariel Scharon zugespielt. Sie enthüllten in pikanten Details, wie beide Seiten einander benutzten: Die Israelis wollten nach Camp David 1978 mit einem weiteren arabischen Staat Frieden schließen und planten einen von Christen beherrschten Libanon als Verbündeten in der Region ein, die sie primär als von Konfessionen und Ethnien geprägt wahrnahmen.

Die andere Seite wollte den Bürgerkrieg mit einem Siegfrieden beenden, wozu freilich die LF militärisch nicht in der Lage waren. Also sollten die Israelis diese Lücke schließen. Baschir Gemayel sollte Präsident des Libanon werden. 1982 belagerte und erstürmte die israelische Armee Westbeirut, Gemayel wurde unter weitgehendem Boykott muslimischer Abgeordneter gewählt. Seine Miliz verhielt sich währenddessen auffällig passiv, ließ aber, nachdem die Israelis Westbeirut erobert hatten, dort die ersten linken Kritiker »verschwinden«.

Der charismatische Baschir Gemayel starb aber schon kurz darauf bei einem Attentat und damit dieses ebenso ambitionierte wie einseitige »Projekt«. Ohne ihn war eine »Wiedererrichtung« des Staates nicht mehr möglich. Vor allem auch, weil nach Gemayels Tod Kämpfer der LF unter den Augen und mit logistischer Hilfe der Israelis über Tausend Palästinenser im Flüchtlingslager Schatila in Beirut massakrierten. Damit wurde es auch unappetitlich, sich mit Baschir Gemayel verbündet zu haben.

Aoun jedoch, so beweisen die Dokumente von Ménargues, fungierte als dessen militärischer Berater. Zusammen mit dem Parteiintellektuellen der LF, Antoine Najm, plante er die Machtübernahme mit Hilfe des tabuisierten Israels. Najm bestätigte dies im Gespräch mit dem Autor, äußerte jedoch auch, er habe Aoun schon damals für einen windigen Karrieristen gehalten, dem man nicht habe vertrauen können.

Geeint wurden sie von der Wut auf die zunehmend in die Schwerstkriminalität abgleitenden Milizen

Aoun selbst verweigert seitdem in allen Interviews mit ihm Auskunft zu dieser Verbindung, betont vielmehr, dass er – was stimmte – sich geweigert habe, die libanesische Armee selbst nach Schatila zu schicken. Stattdessen rückten die Todesschwadronen des LF-Schergen Elie Hobeika ein.

Nach 1982 war die Mitwirkung bei Baschir Gemayels Griff nach dem Staatsapparat nicht mehr opportun. Und Aoun, der 1984 Armeechef geworden war, erfand sich neu. Wenigstens teilweise. Denn für einige musste er sich nicht neu erfinden. Vor allem für jene nicht, die von der christlichen Rechten kommend auf der Suche nach einem neuen Baschir Gemayel waren. Zu dieser Gruppe gehörten etwa jene, die unter dem Dach der »Tanzim« mit Hilfe des Militärs sich auf den Kampf für die christlichen Milizen vorbereitet hatten.

Oder die offenen Rassisten der »Zedernwächter«, deren Vordenker Said Aql, wiewohl mit Israel während des Krieges verbündet, nicht nur eine lobende Einleitung zu einer Übersetzung der »Protokolle der Weisen von Zion« ins Arabische verfasst hatte, sondern auch einer Gruppe als Spiritus Rector gegolten hatte, deren Militärchef, Étienne Saqr, einst gefordert hatte, man solle kein Mitleid mit palästinensischen Müttern haben, denn sie würden dereinst doch nur Feinde gebären. Auch Aql pries Aoun mit bedeutungsvollem Timbre als großen Staatsmann.

Dieser Flügel der politischen Landschaft fand gegen Ende des Krieges in einem Zustand allgemeiner Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit mit Liberalen und ehemaligen Linken zusammen. Geeint wurden sie von der Wut auf die zunehmend in die Schwerstkriminalität abgleitenden Milizen, deren anfängliche Massenmobilisierung einer Professionalisierung gewichen war und von der Hoffnung auf einen »handlungsfähigen Staat«, den Dawlah qadirah, den Aoun ihnen versprach: ihn stellte er den »abgemagerten konfessionalistischen und sektariererischen Staat« gegenüber, für den die Milizen stünden.

In einer Phase, als viele in der beengten Lebenswelt des eigenen Viertels lebten, oft tagelang bei Beschuss im Keller ausharrend, den Milizen und ihren Launen ausgeliefert, von der syrischen Artillerie bombardiert, manchmal mit seit Jahren wegen der Scharfschützen verhängten Fenstern, versprach die von Aoun inspirierte Massenbewegung mit ihren von Tausenden besuchten Happenings rund um den Baabda-Palast Hoffnung und Weite.

Gestützt auf die christlich dominierte Restarmee wollte Aoun die Syrer vertreiben, die Milizen entwaffnen und den Krieg beenden

Sie wurde geeint von den Wünschen nach Frieden, einem starken libanesischen Nationalstaat, dem Abzug fremder Truppen, der Entwaffnung der Milizen und dem Bruch mit einer durch politische Netzwerke geprägten, elitenlastigen politischen Landschaft. Die zeitgleich einsetzenden Revolutionen im Ostblock lieferten zusätzlich symbolisches Repertoire.

Liberale, Linke und Konservative hofften auf einen starken Nationalstaat, dessen Armee die Grenzen schützten konnte und sie fürchteten, das wichtigste politische Projekt der Lebanese Forces: die faktische Aufteilung des Libanon in eine Föderation konfessioneller Entitäten. Aoun warf der anderen Seite vor, diese wollten »einen Ministaat, oder zwei Ministaaten« statt eines gemeinsamen Libanons. Zumeist waren diese Demonstranten jung, hatten Familientraditionen in Parteien und Gruppen, die mit den LF rivalisierten und waren Christen. Muslime waren präsent, scheuten aber oftmals ein offenes Bekenntnis in ihren heimischen Vierteln.

Als Präsident Amin Gemayels Amtszeit 1988 endete, bedrängten Aoun und der Führer der LF, Samir Geagea, den Bruder Baschir Gemayls und zwangen ihn – wohl sogar unter Androhung von Gewalt – Aoun zum Ministerpräsidenten einer Notstandsregierung zu machen. Gestützt auf die christlich dominierte Restarmee wollte Aoun die Syrer vertreiben, die Milizen entwaffnen und den Krieg beenden. Das konnte nicht gutgehen.

Die meisten muslimischen Politiker akzeptierten nicht, dass ein Christ auf dem für sie reservierten Stuhl des Regierungschefs Platz nahm und das Bündnis aus LF und Armee zerbrach, als Aoun versuchte, die Miliz, die längst eine professionelle Armee geworden war, als eigenständigen Akteur auszuschalten.

Im christlichen Teil des Landes lieferten sich nun christlich dominierte Armeeeinheiten und die Lebanese Forces erbitterte Gefechte, in deren Verlauf sich vor allem die LF in Ostbeirut wie ein Heerhaufen in Feindesland verhielten, während die Armee augenscheinlich wenigstens versuchte, zivile Verluste zu vermeiden. LF-Einheiten feuerten selbst auf unbewaffnete Demonstranten oder nahmen die Familien von Armeeangehörigen als Geiseln.

Nach der »Zedernrevolution« und seiner Rückkehr aus dem Exil 2005 fand Aoun zunächst keinen Platz im Konzert der Großen

Genau diese, oft sehr bitteren Erfahrungen sind es, die fest formierte Lebenswelten in den libanesischen Parteien überhaupt erst möglich machen, die zu festgefügten soziomoralischen Milieus und Weltsichten führen. LF und FPM stehen sich auch heute noch in bitterer Gegnerschaft, manchmal auch Feindschaft gegenüber.

Aouns Strategie, die wie schon bei Baschir Gemayel 1982 auf die die eigene Schwäche kompensierende Hilfe internationaler Akteure aufbaute, scheiterte an der geringen Stärke seiner Restarmee und an der geopolitischen Gemengelage: Als Preis für die Unterstützung der von den USA angeführten internationalen Koalition, die 1990/91 die irakische Invasionsarmee aus Kuwait vertreiben wollte, gaben Israelis und Amerikaner den Syrern freie Hand. Begleitet von Massakern an den besiegten libanesischen Soldaten, stürmten syrische Einheiten den Palast von Baabda und übernahmen bis 2005 faktisch die Macht im Land. Aoun floh nach Frankreich, der Libanon wurde faktisch zum syrischen Protektorat.

Nach der »Zedernrevolution« und seiner Rückkehr aus dem Exil 2005 fand Aoun zunächst keinen Platz im Konzert der Großen der libanesischen Politik. Er wurde jedoch mit einer überwältigenden Mehrheit so etwas wie der politische Führer der Christen des Landes. Und wieder erfand sich Aoun neu. Um der mit dem Ende des Krieges einhergehenden »Frustration der Christen« (Ihbat al-Massihin) ein Ende zu bereiten, suchte er, der erbitterte Feind Syriens, ausgerechnet das Bündnis mit der pro-syrischen Hizbullah.

Die Logik dahinter war ebenso konfessionalistisch wie nationalistisch und in dieser Kombination typisch für die libanesische Politik: Zum einen sollten sich Christen und Schiiten verbünden, zum anderen sollte der alles in den Schatten stellende bewaffnete Geheimapparat der Hizbullah eingebunden und faktisch »libanisiert« werden. Im Klartext: Am Ende sollte Hizbullah die Waffen niederlegen, da sich eine gemeinsame patriotische Grundlage im libanesischen Nationalstaat fände. Diese Allianz trug Aoun bis in den Präsidentenpalast.

Einerseits konnte er damit an seine älteren Diskurse vom starken Staat, der den konfessionalistischen Kräften (in seinem Fall: den neu erstarkten LF Samir Geageas) entgegenträte, anknüpfen. Zum anderen konnte er in linken und liberalen Kreisen verbreitete Narrative aufnehmen. Es waren eher linke und/oder liberale Akademiker, die dieses Programm entwarfen – gegen den erbitterten Widerstand jener Aounisten, die in den 1980ern oftmals aus den LF selbst gekommen waren und in Aoun den neuen Baschir Gemayel gesehen hatten. Sie verließen die neu gegründete Partei FPM in hellen Scharen.

Dieser neue Michel Aoun bezeichnete das internationale Tribunal, das den Mord am ehemaligen Premier Rafiq Al-Hariri untersuchen wollte, plötzlich als »Karies«

Die Ratio des neuen Aoun war die, dass man mit der Hizbullah und der von ihr geführten Allianz des »8. März« eine gemeinsame, säkulare Identität, jenseits der eigenen Konfession suchen müsste. Wie andere Versuche zuvor – vor allem des Panarabismus – bedeutete »säkular« hier primär das Auffinden gemeinsamer Identitätsbausteine, vorzugsweise über die Identifikation mit den Palästinensern und der Gegnerschaft zu Israel.

In der Sprache christlich-arabischer politischer Diskurse steht »Israel als Prinzip« für den Versuch, auf der Grundlage einer konfessionellen (jüdischen) Identität einen Staat zu errichten. Etwas, was historisch zum Ende jüdischen arabischen Lebens und zur Isolation des neuen, zunächst vor allem von europäischen Juden geführten Staates Israel in der Region führte. Während ein Lager arabischer Christen genau dies für sich selbst fürchtet, stehen die LF auf der anderen Seite für eine betont christliche Identität, die sich ja bereits unter Baschir Gemayel mit Israel verbündet hatte.

Die FPM versuchte, die erstere Strömung aufzugreifen. Dieser neue Michel Aoun bezeichnete das internationale Tribunal, das den Mord am ehemaligen Premier Rafiq Al-Hariri untersuchen wollte – einen Mord, den er einst selbst als eben solchen bezeichnet hatte – plötzlich als »Karies«, dessen Zweck einzig darin bestehe, den Libanon zu schwächen.

Während er 2005 im französischen Fernsehen noch sehr deutlich Syrien dieser Tat beschuldigt hatte, fand er sich nun an der Seite der Regierung in Damaskus wieder. Dass der Aufstand in Syrien ab 2011 und das Erstarken islamistischer Akteure nebenan viele arabische Christen für die zwar brutale, aber eben doch säkulare Diktatur in Damaskus einnahm, trug sein Übrigens bei.

Nun bezeichnete ein Mann, der bis 2005 Syrien als diktatorische Besatzungsmacht bezeichnet hatte, das Assad-Regime plötzlich als demokratischsten Staat im Nahen Osten, weil man dort als Christ frei leben könne. Der Aufstand gegen die syrische Regierung sei nur eine amerikanisch-israelische Verschwörung zur Destabilisierung der Region. Ein bemerkenswerter Satz für einen Mann, der einst selbst als pro-amerikanisch gegolten und mit den Israelis die Machtübernahme Baschir Gemayels vorbereitet hatte.

Dass er seinen Schwiegersohn Gebran Bassil als Nachfolger heranzöge und verdiente Veteranen der Bewegung in den Hintergrund dränge, war ein immer wiederkehrender Kritikpunkt

Diesen Schwenk nahmen ihm viele christliche Wähler übel. Bereits 2009 wurde Aoun bei den Parlamentswahlen vom beinahe unumstrittenen »Führer der Christen« zum Vertreter eines ganz spezifischen Blicks auf christliche Identität und die Lebanese Forces sowie die Kata'ib übernahmen die andere Hälfte der christlichen Wähler, die diesen Weg nicht mitgehen wollten.

Zudem verprellte Aouns autoritärer Führungsstil viele Anhänger. Nicht umsonst heißt eines der bekanntesten arabischen Bücher über Aoun »Masken des Retters«. Die meisten derjenigen Parteifunktionäre, mit denen ich selbst 2010-12 Interviews durchführte, sind mittlerweile ausgetreten. Er würde seine Partei wie eine Armee führen, er entscheide alleine oder er interessiere sich angesichts seines großen Gesamtzieles nicht für die Statuten, das waren noch die freundlichsten Urteile.

Dass er seinen Schwiegersohn Gebran Bassil als Nachfolger heranzöge und verdiente Veteranen der Bewegung in den Hintergrund dränge, war ein immer wiederkehrender Kritikpunkt. Jene, die ursprünglich aus den LF gekommen waren, bezeichneten ihn als Verräter, der sich ihrer nur bedient habe, um in den Präsidentenpalast einzuziehen.

Aouns Ehrgeiz sollte wohl nicht unterschätzt werden. Angeblich soll er schon als einfacher Offizier einem Kameraden jenen Anzug im Kleiderschrank gezeigt haben, den er bei seiner Vereidigung als Präsident tragen wollte. Schon als junger Offizier galt er als strenger und zielgerichteter Militär, der früh ein Netzwerk aufbaute, der früh aufstand und nach dem Frühsport immer vor der Zeit in seinem Büro eintraf. Er wird als selbstbewusster und asketischer Offizier geschildert.

Seine politische Rhetorik war immer hart, populistisch und dichotomisch: Ich gegen die Diebe, ich gegen die Korrupten, ich gegen die die da oben, ich für den Bruch mit dem Bestehenden, ich für den Staat. Alles Topoi, die in dieser Kombination – Patriotismus, Populismus, Bruch, Askese – für die Selbstverortungen der meisten politischen Führer des Landes stehen, die sich auf eine Massenbasis stützen können: also etwa Samir Geagea oder Hassan Nasrallah.

Unter dem Strich bleiben: die Markierung der Seegrenze zu Israel und die Einführung eines neuen Wahlrechtes

Nur die genaue Ausgestaltung der libanesischen Identität variiert je nach Standpunkt. Interessant ist, dass eben dies durchaus starke Mobilisierungseffekte mit sich bringen kann. So stark, dass die aus diesen Hoffnungen und aus dem gemeinsam in der Vergangenheit Erlebten Identitäten erwachsen können, die ihre Träger selbst über das Offensichtliche hinwegtragen.

Offensichtlich ist nun einmal, dass die »Libanisierung« der Hizbullah gescheitert ist. Nicht weil die Partei iranisch und nicht libanesisch wäre, wie ihre Gegner gerne insinuieren, sondern weil ihr Machtapparat stärker ist als ihre Verbündeten. Faktisch verhindert unter der kaum verhohlenen Drohung eines Bürgerkriegs die Partei mit ihren Verbündeten seit 2021 die juristische Aufarbeitung der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut 2020. Während die Errichtung einer »Islamischen Republik« nach iranischem Vorbild im ganzen Land eher unwahrscheinlich erscheint, wendet die Hizbullah genau dieses Modell im Inneren an.

Säkular ist sie nicht geworden. Ihr Staatsmodell basiert auf einer strikten Zweiteilung von Gut und Böse, Patriot und Verräter. Ihr Militärapparat, der auch mangelnde Erwerbschancen auf dem zivilen Arbeitsmarkt kompensiert, hat mit seiner ganzen Logik der permanenten Mobilmachung einer ganzen Gemeinschaft längst alle anderen Logiken in der Partei und ihrem Vorfeld ersetzt.

Dass der libanesische Nationalstaat nicht stärker sondern schwächer geworden ist, dass der Libanon nunmehr an einem Punkt angekommen ist, an dem selbst der endgültige Zerfall des Staates in privatisierte Überlebenseinheiten nicht ausgeschlossen ist, kann nicht allein Aoun zugerechnet werden, aber seine eigenen, geradezu überheblichen Diskurse der Vergangenheit lassen es auch nicht zu, ihn so gar nicht hieran zu messen.

Der Mann, der sich so gern mit Churchill, Napoleon und de Gaulle verglich, wird sich auch an der Realität messen lassen müssen. Unter dem Strich bleiben dabei vor allem: die Markierung der Seegrenze zu Israel und die Einführung eines neuen Wahlrechtes. Ersteres wird dem Land Gas und damit endlich ein wenig Einkommen verschaffen, Letzteres erlaubte es Exil-Libanesen, an den Wahlen teilzunehmen und schuf etwas mehr Transparenz: Vor allem staatlicherseits vorgedruckte Stimmzettel beendeten die jahrzehntelang gepflegte osmanische Tradition der selbst erstellten Wahlzettel, die über kleine Veränderungen Rückschlüsse auf individuelles Wahlverhalten und damit Druck auf Wähler ermöglichten.

Aoun wird in die libanesische Geschichte wohl doch nur als Fußnote eingehen

Und Aoun machte zuletzt noch einmal Druck, um das Parlament dazu zu bewegen, sich den Vorstellungen des IWF hinsichtlich des libanesischen Bankgeheimnisses anzupassen. Dies wäre eine Voraussetzung für die Freigabe von beträchtlichen Finanzhilfen über etwa 3 Milliarden US-Dollar. Zudem schlugen Armee und Hizbullah in Aouns Amtszeit Einfälle des »Islamischen Staates« und der Nusra-Front aus Syrien zurück. Sie verhinderte damit eine Terrorwelle wie im Irak und in Syrien. Das ist nicht schlecht, aber seinem eigenen Projekt einer Rettung des Libanon kann dies nicht entsprechen. Aber wie sollte es auch?

Aouns einfache Dichotomie zwischen dem vermeintlich einmütigen Volk, das den Räubern gegenüberstünde – eine Zweiteilung, die er mit so vielen anderen teilt – passte nicht zum eigenen Nepotismus und suggerierte ein schiefes Bild: Die Libanesen sind nicht einig und die harsche Rhetorik der Populisten verschärft ihre Konflikte mehr, als dass sie Brücken baute. Die »Libanisierung« der Hizbullah misslang gänzlich: Die Partei beherrscht heute mehr und mehr die Reste des libanesischen Staates.

Die gewaltigen Verschiebungen im Reden und Handeln Aouns, der, je näher er der Präsidentschaft kam, der Hizbullah immer ähnlicher wurde, dokumentieren ein Verhältnis zwischen dem Koch Hassan Nasrallah und seinem Kellner Michel Aoun. Selbst wenn sich Aoun etwa in der Frage der Explosionskatastrophe im Hafen 2020 gegen die Hizbullah und an die Seite des Untersuchungsrichters Bitar stellte, schon weil in den am stärksten betroffenen Christengegenden Beiruts auch seine Anhänger wohnen.

Aoun wird in die libanesische Geschichte wohl doch nur als Fußnote eingehen. Aber nicht, weil er, wie die deutsche Libanon-Berichterstattung immer wieder suggeriert, einer Klasse der Diebe und Räuber angehörte, sondern weil er für mehrere politische Projekte stand, die Tausende mobilisierten und schlussendlich an den realen Kräfteverhältnissen scheiterten.

Christian Thuselt war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist seit Oktober 2021 Research Associate am Orient-Institut Beirut. Er wurde über politische Parteien im Libanon promoviert.