Die Gemeinschaft der Alawiten blieb - wie unser Autor – mehrheitlich loyal zum syrischen Regime. Wie die letzten zehn Jahre sie verändert haben.

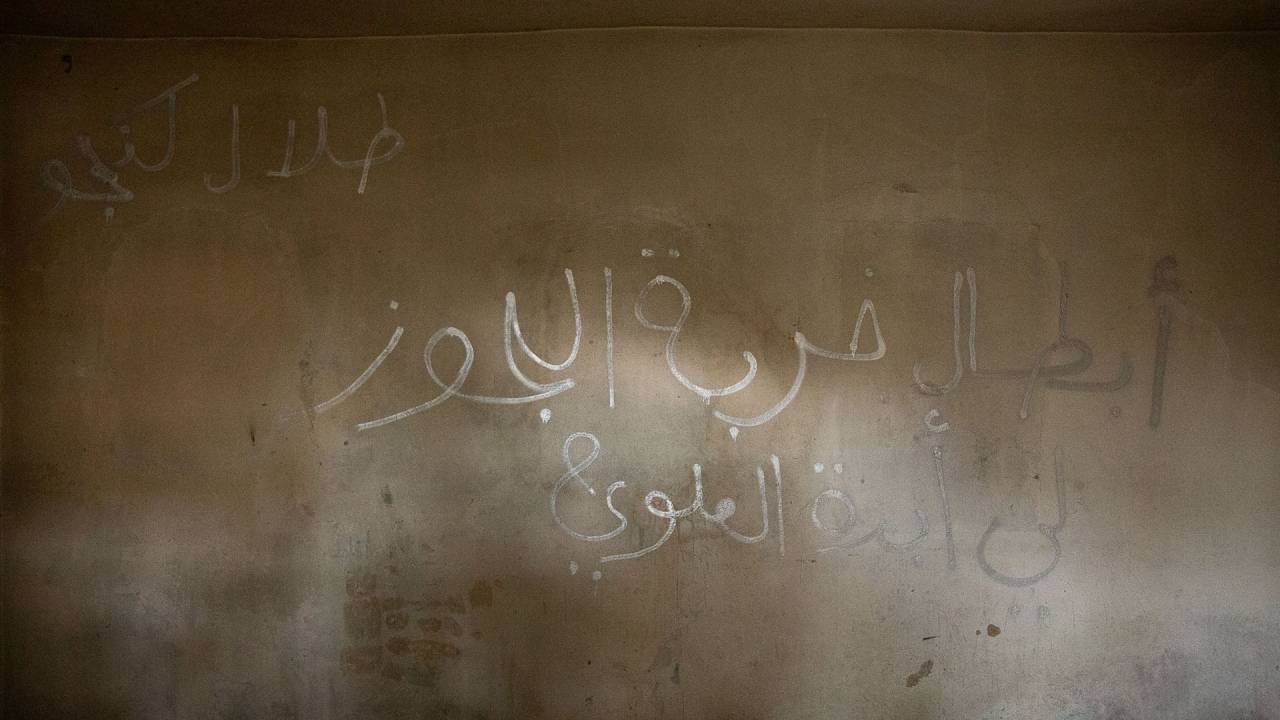

Mehrere alawitische Dörfer waren angegriffen worden, die meisten Bewohner getötet, der Rest entführt; die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Deren Schicksal blieb im Dunkeln, erst einige Jahre später kamen sie nach Verhandlungen auf freien Fuß. Es war das erste Massaker in alawitischen Dörfern seit mehr als hundert Jahren und der furchtbarste sektaristische Angriff seit dem Anschlag auf die Artillerieschule von Aleppo 1979, als islamistische Kämpfer unbewaffnete alawitische Kadetten in der Kantine der Schule erschossen. Das war im Sommer 2013 im Umland von Latakia. Ich habe den Schauplatz des Geschehens damals besucht.

Etwa zweieinhalb Jahre waren vergangen und ich war überzeugt, dass der Aufstand bald in einen sektaristischen Konflikt oder schlimmer noch in ein Blutbad ausufern würde. Die Wahrheit ist, dass die Glaubensgemeinschaften in Syrien seit langer Zeit friedlich, allerdings in ständiger Vorsicht vor dem jeweils anderen und in Angst vor den Machtbestrebungen der Hardliner koexistieren. Daher hatte die Existenz eines starken und starren Regimes Sicherheit für die meisten Minderheiten bedeutet.

Was mich betrifft, so bin ich im Libanon geboren und aufgewachsen und habe daher den libanesischen Bürgerkrieg miterlebt, insbesondere das Massaker vom »Schwarzen Samstag« 1975 und die Belagerung des Lagers Tal al-Zaatar im Jahr 1976, als Zivilisten aufgrund ihres Glaubens getötet wurden (der libanesische Personalausweis dokumentierte die Religion des Inhabers, was den Mördern half, ihre Opfer zu identifizieren).

Ich war auch Zeuge der Hinrichtung dreier Menschen direkt vor unserem Haus. Ihre Leichen lagen drei Tage lang auf der Straße, bis sie von einem Bulldozer in einem Gebiet begraben wurden, auf dem später ein Vergnügungspark entstand. Diese schmerzhaften Erinnerungen machten mir bewusst, wie zerbrechlich die Koexistenz tatsächlich ist und welches Ausmaß sektaristische Gewalt annehmen kann.

Ich war säkular gesinnt und hatte ansonsten nicht viel für das Regime übrig. Doch das würde mich im Zweifelsfall nicht vor der Hinrichtung schützen

Deshalb machte mir der Gedanke eines Zusammenbruchs des Staates Angst, denn für mich repräsentierte das syrische Regime zu dieser Zeit trotz seiner Tyrannei ein Maß an Legitimität. Und immerhin hatten wir es nur mit einer Diktatur zu tun – die Aussicht auf eine Reihe kleinerer sektaristischer Diktaturen im Falle einer Zersplitterung des Landes wog dagegen schwerer.

Ich war säkular gesinnt und hatte ansonsten nicht viel für das Regime übrig. Doch das würde mich im Zweifelsfall nicht vor der Hinrichtung schützen. Der Anblick des Blutes einer 80-jährigen gehbehinderten Rentnerin, das auf dem Betonboden vor ihrem Haus im alawitischen Dorf Beit Al-Shakouh floss, reichte, um meine Befürchtungen zu bestätigen. Ich hielt also weiter am Regime fest.

Mein Dokumentationsauftrag war gerade abgeschlossen und ich steckte auf dem Highway von Latakia nach Tartus in einer langen Schlange vor dem zehnten Kontrollpunkt fest. Da sprach mich einer der Soldaten an und fragte, ob ich einen seiner verwundeten Kameraden mitfahren lassen könne. Die Anwesenheit eines Soldaten in meinem Auto würde das Überqueren des überfüllten Kontrollpunkts erleichtern. Ein Mullverband lag quer über seinem Gesicht.

Wir fuhren los und stellten uns einander vor. Sobald ich meine konfessionelle Zugehörigkeit und meinen Heimatort preisgab, löste sich seine Anspannung und er erzählte mir, wie er sein Auge verloren hatte. »Ich wurde in Ost-Ghouta verletzt, wir waren etwa 15 Kämpfer, einige waren veletzt«, setzte mein Passagier an. »Uns ging der Proviant aus, wir beschlossen, zwei unserer Männer in ein nahe gelegenes Dorf zu schicken, um dort Nahrung zu kaufen oder notfalls zu stehlen.«

Dann nahm seine Geschichte eine düstere Wendung. »Wir steckten sie in Zivilkleidung, aber sie wurden gefasst und gefoltert. Wir hörten nachts ihre Schreie. Da beschlossen wir anzugreifen«, fuhr er fort und senkte seinen Kopf in meine Richtung. »Wir töteten jeden, auf den wir stießen. Die Kämpfer waren geflohen, also rächten wir uns an ihren Familien.« Er sprach im Flüsterton, während er mich mit einem Auge ansah. Er wirkte nicht stolz auf das, was er getan hatte. Wie ein ängstliches Kind, nicht wie ein Soldat.

»Hast du jemanden getötet?«, fragte ich.

»Ich selber nicht, aber meine Kameraden. Sie haben sogar die Kühe getötet.« Er erzählte mir, dass er wegen des Verlusts seines Auges seine Freistellung vom Dienst beantragen wolle. Ich setzte ihn in der Nähe der Ausfahrt nach Scheich Badr ab, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Tartus. Diese Begegnung hatte mir vor Augen geführt, wie schnell sich der Hass im Land ausbreitete. Im Gesicht dieses jungen Mannes erkannte ich einen Mörder, aber auch ein Opfer. Er wirkte verloren – und stand so stellvertretend für uns Alawiten in Syrien.

Die Alawiten wurden stets als die Revolutionsgarden des Regimes wahrgenommen. Die syrische Opposition wies immer wieder auf den sektaristischen Charakter des Regimes hin: Denn schließlich wurde die Baath-Partei von einem militärischen Komitee bestehend aus fünf Offizieren kontrolliert, die religiösen Minderheiten angehörten, von denen drei Alawiten waren. Diese Zusammensetzung verstärkte den Eindruck, dass religiöse Minderheiten unter Führung von Präsident Hafez Al-Assad das Land beherrschen.

Die bemerkenswerte Fähigkeit des Präsidenten, eine Mischung aus erklärtem Säkularismus und implizitem Sektarismus zu etablieren, machte die wahre Natur der Herrschaft in Syrien zu einem nicht leicht zu entschlüsselnden Mysterium. Die sunnitische Präsenz in den oberen und mittleren Führungskreisen verhinderte ein offen sektaristisches System, auch wenn am Ende doch alle Fäden bei Hafez Al-Assad zusammenliefen.

Tatsächlich bildeten die Alawiten während ihrer gesamten bekannten Geschichte keine einheitliche Gruppe. Sie unterschieden sich nicht nur aufgrund ihrer geografischen Verteilung, sondern waren zudem in Clans aufgeteilt. Familiärer und stammesbezogener Fanatismus beherrschte die Beziehungen der Einzelnen. Dementsprechend wurden Allianzen gemäß der Entscheidungen der Clanchefs geschlossen, auch wenn das zu Zusammenstößen mit anderen Clans führen konnte. Für die Gouverneure der Osmanen etwa war es ein Leichtes, die Solidarität der Clans zu brechen. Die traditionelle Sicht auf die Alawiten als eine einheitliche, in sich geschlossene Gemeinschaft ist sehr ungenau – und wohl ein Resultat der erzwungenen Selbstabschottung.

Das kollektive Gedächtnis der Alawiten ist voller Geschichten von Strafexpeditionen grausamer Gouverneure, deren Hauptanliegen es war, Steuern einzutreiben oder sie zum Zwangsdienst in der osmanischen Armee zu verpflichten. Ihr Leben war hart und ihre Dörfer waren ständigen Repressionen ausgesetzt.

Während des französischen Mandats (1923–1943) und nach der Unabhängigkeit schafften Alawiten einen begrenzten sozialen Aufstieg und machten etwa in der Armee Karriere. Nachdem mit Hafez Al-Assad 1971 ein Alawit an die Spitze des Staates gelangt war, verfolgten auch immer mehr Alawiten ein Studium, eine Berufsausbildung oder eine Tätigkeit in lukrativen Arbeitsfeldern wie etwa dem Handel.

Die Führer des neuen Baath-Staates, getrieben von sozialistischen Slogans und bedacht darauf, ihre Anhänger zufriedenzustellen, konzentrierten sich auf die Entwicklung des ländlichen Raums. Schließlich dominierten die Revolutionäre, die vom Land stammten, die Regierung, also musste ihr Umfeld belohnt werden, auch auf Kosten der städtischen Zentren. Sie schenkten den Bauern Zehntausende Dunam an feudalem Land und erlaubten in den folgenden Jahren Zehntausenden, sich in den Großstädten und ihren Vororten anzusiedeln, besonders in Damaskus.

Hafez Al-Assad gelang es, die Stammesstruktur der Alawiten zugunsten einer quasi einheitlichen sektaristischen Struktur zu zerschlagen und sich selbst als deren einziger Repräsentant aufzustellen, während die feudale Obrigkeit reduziert, wenn nicht gar völlig ausgelöscht wurde. Hafez Al-Assad formte die neue alawitische Identität, die bis heute die wichtigste Stütze des Regimes ist.

Der Aufstand der Muslimbrüder in den Achtzigern war der erste ernsthafte Test für den Zusammenhalt der Alawiten

Im Gegenzug ermutigte die Präsenz eines starken und inspirierenden Präsidenten wie Assad viele Alawiten, aus der Enge der dörflichen Gemeinschaft auszubrechen. Viele Alawiten arbeiteten in der Regierung, vor allem in den Bereichen Bildung, Bau und Armee. Institutionen wurden gegründet, um junge Universitätsabsolventen zu rekrutieren.

Der Aufstand der Muslimbrüder, mit dem Massaker von Hama blutig niedergeschlagen, war der erste ernsthafte Test für den Zusammenhalt der Alawiten. Tatsächlich teilte die überwiegende Mehrheit der Alawiten die offizielle Sicht auf die Ereignisse in Hama, gab dem Regime keine Schuld und stellte sich auch hinter die Forderung, die Islamisten bis zum Ende zu bekämpfen. Die sektaristische Rhetorik ihrer Feinde sowie die Ermordung prominenter alawitischer Persönlichkeiten taten ihr Übriges, um den Rückhalt für Assad weiter zu stärken.

Der Sieg einer Minderheitengruppe gegen die Mehrheit vermittelte den Alawiten ein Gefühl der Macht, als kämpfende Gruppe aufzutreten, und gab ihnen Vertrauen in die eigene Stärke. Das Vertrauen in Assad als großer Führer und Präsident wuchs und schwächte die traditionellen Parteien, die entweder allmählich von der politischen Bühne verschwanden oder sich in mehrere kleine Parteien aufspalteten, die leicht zu assimilieren oder zu demontieren waren. Der republikanische Staat musste dem Staat des Präsidenten, dem Staat der Baath-Partei weichen. Syrien wurde zu Assads Syrien.

Der Tod von Hafez Al-Assad löste bei vielen Alawiten eine regelrechte Panik aus, die so weit ging, dass einige Alawiten ihre Familien in ihre Dörfer schickten, um die Nachfolgefrage abzuwarten, die bekanntlich damit endete, dass Baschar Al-Assad die Nachfolge seines Vaters antrat. Die Alawiten verabschiedeten sich von ihrem Präsidenten mit aufrichtiger Trauer und einem echten Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Mann, der ihr Leben verändert hatte.

Als die Syrienkrise 2011 begann, fühlten sich die Alawiten durch die Parolen der Demonstranten provoziert, vor allem in den Gebieten, die sie als ihre Hochburgen betrachteten, wie in der Küstenstadt Baniyas sowie in Homs und seinen Vorstädten. Diese Parolen übertrafen mancherorts den sektaristischen Diskurs der 1980er Jahre. Zu hören waren die Forderung nach Ausschluss der Alawiten von der Macht, die Gleichsetzung des Regimes mit den Alawiten und zuweilen auch der Aufruf zu ihrer Ausmerzung.

Obwohl die Proteste vielerorts von säkularen Persönlichkeiten getragen wurden, hatten die ersten Forderungen einen »islamischen Beigeschmack«, etwa die Forderung nach getrenntem Unterricht für Mädchen und Jungen in den Grundschulen von Baniyas oder auch die Forderung nach Absetzung des damaligen Bildungsministers, der mehrere Beschlüsse zum Verbot des Tragens des Schleiers in Schulen erlassen hatte. Im Großen und Ganzen machten einige der Demonstranten keinen Hehl daraus, dass sie der Vorherrschaft von Minderheiten über den Staat ein Ende setzen wollten.

Ich hatte viele säkulare sunnitische Freunde. Die große Offenheit zwischen uns erleichterte es einem von ihnen, seine Idee zur Umsetzung der Demokratie in Syrien zu äußern – etwas, das ich voll unterstützte. Er fügte erklärend hinzu: »Und Demokratie bedeutet die Herrschaft der Mehrheit, die sunnitisch ist.« Als er meine überraschte Reaktion bemerkte, schaute er mich an und fragte: »Ist es nicht so?« Ich hielt still. Es war sinnlos, die rechtliche Bedeutung der Demokratie jemandem zu erklären, der glaubte, sie bedeute die Vorherrschaft der einen über die anderen Religionsgemeinschaften.

Das Narrativ der »Unterdrückung der Sunniten« begann nun mit jenem der »Unterdrückung der Alawiten« zu konkurrieren, die zuvor ihren Gläubigen die »Legitimation« zur Gewaltausübung gegeben hatte. Nun sind die Sunniten in diesem endlosen Kreislauf der Gewalt an der Reihe. Ich habe viele Freundschaften wegen solcher Auseinandersetzungen verloren. Die syrische Gesellschaft zerfiel in Befürworter und Gegner, Alawiten und Sunniten, Land und Stadt.

Die meisten Alawiten, die 2011 zum Schutz des Regimes und seines Präsidenten eilten, waren die Söhne und Enkel jener Männer, die in den 1980er Jahren gegen die Islamisten gekämpft hatten. Sie waren beseelt von den Geschichten, die sie von ihren Vätern gehört hatten. Und sie fühlten sich berufen, sich erneut zu bewähren, indem sie das Regime schützten, wie es ihre Väter zuvor getan hatten. Von dem Moment an, als die Meldungen zu den ersten Massakern gegen Alawiten in den sozialen Medien die Runde machten und im staatlichen Fernsehen ausgiebig besprochen wurden, nahm der Krieg in Syrien den Charakter eines Bürgerkriegs an.

Einige Oppositionelle betonen zwar, dass die Alawiten als Religionsgemeinschaft nicht ins Visier genommen werden sollten. Doch deren Einfluss in der bewaffneten Opposition ist gering und sie konnten das Misstrauen aufseiten vieler Alawiten insbesondere im Nachgang der Massaker gegen alawitische Dörfer nicht zerstreuen.

Viele Alawiten fühlen sich so zum Zusammenhalt verdammt – und haben zugleich das Gefühl, auf verlorenem Posten zu stehen. Iran und die Hizbullah sind in erster Linie Verbündete des Assad-Regimes, die russische Intervention diente der Unterstützung des Staates, nicht der Religionsgemeinschaft der Alawiten. Das beste Szenario, das ihnen blüht, sollte das Regime zusammenbrechen, wäre die Rückkehr in die Isolation ihrer Dörfer und der Verlust aller Privilegien der letzten 50 Jahre.

Das Assad-Regime ist auch deshalb mehr und mehr auf die Mobilisierung von Minderheiten, insbesondere der verängstigten Alawiten angewiesen, weil es sich nicht mehr in gleichem Maße wie früher auf die Baath-Partei verlassen kann – immerhin wechselten nicht wenige ehemalige Baathisten im Laufe der letzten zehn Jahre die Seiten. Auch den Nimbus einer progressiven Kraft, die sich gegen die reaktionären Islamisten stellt – entlang dieser Linien war in den 1980er Jahren die Auseinandersetzung geführt worden –, hat das Assad-Regime längst eingebüßt.

Für die Alawiten ist der Krieg in Syrien ein Existenzkampf, den sie mit aller Härte führen mussten. Der Zusammenhalt der Gemeinschaft half, den Staat unter Kontrolle zu halten und die Zersplitterung der Armee zu verhindern. Außerdem halten sie ihrem Präsidenten bis heute die Treue, trotz aller Kritik und Verbitterung, die sie gegenüber der Regierung empfinden. Alawitische Oppositionsfiguren, die den Sturz des Regimes forderten – auch sie gibt es. Gewerkschafter, ehemalige politische Gefangene und Künstler gehören dazu. Aber sie haben es besonders schwer.

Das Regime erkannte schnell die Gefahr, die von ihnen ausgeht, isolierte sie und zwang viele von ihnen in die Flucht. Doch auch bei vielen gewöhnlichen Alawiten ruft politische Opposition zum Assad-Regime aus den eigenen Reihen instinktiv Existenzängste hervor. Alawiten wurden kollektiv für Brutalität, Mord, Erpressung und Diebstahl verantwortlich gemacht, obwohl viele von ihnen nichts damit zu tun hatten. In der Tat glaubten die Alawiten, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen sollten, und trugen deshalb die Last der Verbrechen, die sie nicht selber begangen hatten.

Der Hass gegen sie nahm von Tag zu Tag zu und was in der Vergangenheit geflüstert wurde, wird nun in den sozialen Medien öffentlich zur Schau getragen. Die Alawiten wurden von Ländern und Einzelpersonen aufgefordert, sich vom Regime loszusagen, ohne dass ihnen eine Perspektive für die Zukunft gegeben wird.

Die Schiiten haben die Unterstützung Irans, die Sunniten die von Saudi-Arabien, Katar und der Türkei, und die Christen haben den Schutz Europas und Russlands, aber für die Alawiten gibt es keinen anderen Ort außer diesem Land, in dem der Hass tagtäglich steigt. Die Geschichte der Alawiten handelt von Aufstieg, aber auch großem Leid. Alawiten sind Opfer und Täter. Syriens Alawiten leben heute in der Schizophrenie des Regimes, das sie unterstützen müssen, nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern weil sie keine andere Wahl haben.

Die Korruption war früher nicht so ausufernd und auffällig wie heute. Inzwischen hat jedes Dorf seinen eigenen korrupten Warlord, der sich auf Kosten der Bevölkerung mittels Schmuggel und Schutzgeld bereichert. Heute stehen Alawiten wie Millionen andere Syrer für Brot, Benzin und Lebensmittelvorräte Schlange. Viele stellen sich die Frage, wie es für sie weitergehen soll. Sehen wir so aus, als hätten wir den Krieg gewonnen?

Adnan Younes ist ein Pseudonym. Der Autor ist Angehöriger der alawitischen Glaubensgemeinschaft. Er lebt in Syrien und arbeitet als Kulturschaffender und Sachverständiger für humanitäre Fragen.